くらし 【特集】~伝統の継承と発展(2)~久留米絣の「これまで」と「これから」(1)

- 1/29

- 次の記事

- 発行日 :

- 自治体名 : 福岡県広川町

- 広報紙名 : 広報ひろかわ (令和7年9月1日号)

広川町の特産品「久留米絣」。日本三大絣の一つで、国内外に多くのファンがいます。今回の特集では、日本を代表する織物である「久留米絣」の歴史を振り返り、それを継承し発展させていこうと奮闘する生産者にお話を伺いました。

■創始者は12歳の少女!?久留米絣誕生の背景

江戸幕府が開府してから180年が経過しようとする天明8年(1788年)、当時の久留米藩の城下町に、一人の少女が生まれました。彼女の名前は井上伝。伝は幼少時から縫い物が好きで、12歳ころになると大人も及ばないほど木綿織りの技術が上達していました。そして、13歳で久留米絣の技法を発案し、15歳のときには20人以上の弟子がいたそうです。

久留米絣誕生のきっかけは、色あせた古着の白い斑点模様に着目し、布を解いて模様の秘密を探ったことにあります。その結果、糸を括(くく)って藍(あい)で染め、織り上げて模様を生み出すことを考案したのです。

■庶民の普段着として定着

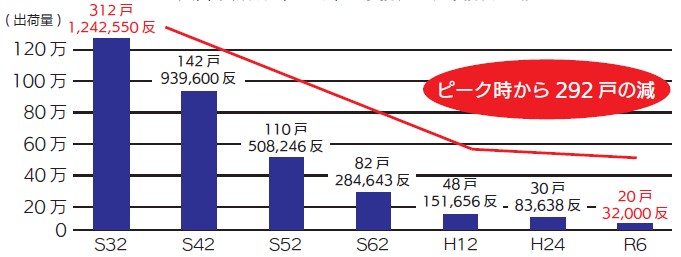

その後、南筑後地方では久留米絣の生産効率化が進み、農家の副業として盛んに織られるようになります。明治時代に入ると、庶民の普段着として定着し、全国で愛用されるまでになりました。昭和中期には生産のピークを迎え、312戸の織元から120万反以上もの久留米絣が出荷されていました。

■伝統工芸品としての久留米絣

井上伝をはじめ、多くの人の創意工夫で発展した久留米絣は、歴史的・芸術的価値が高く評価され、昭和32年に国の重要無形文化財に指定されました。

現在も、日本を代表する伝統工芸品として、国内のみならず、海外でも高い評価を受けています。

■久留米絣の魅力

職人の手で精巧に織られる久留米絣は、緻密(ちみつ)でありながら、素朴で温かみのあるのが特長です。

独特の風合いと着心地の良さ、使い込むほどに味わいが増すのも魅力であり、冬は暖かく夏は涼しく着れるため、多くの人に愛されてきました。

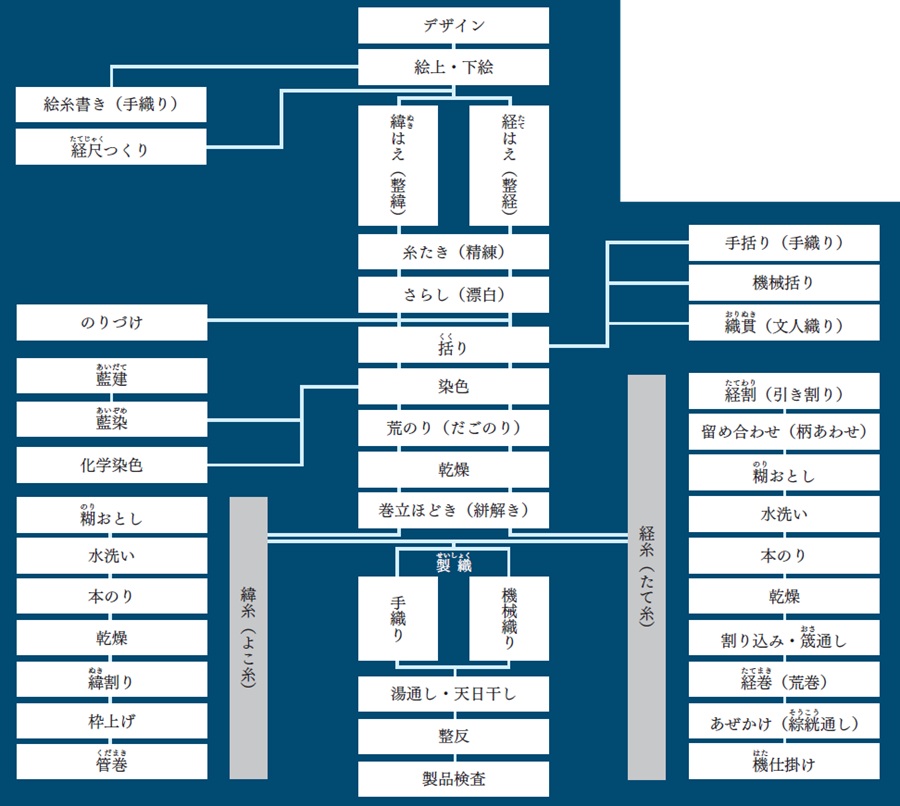

■久留米絣ができるまで

参考:久留米絣協同組合ホームページ

■広川町と久留米絣

久留米絣は、広川町の伝統産業でもあり、明治30年ころから盛んになっていきます。

地域別に見ていくと、

[上広川地区](明治40年)

織元数:12戸

生産反数:1万9728反

[中広川地区](明治31年)

織元数:32戸

生産反数:3万5147反

[下広川地区](明治41年)

織元数:19戸

生産反数:5万787反

以上のようになり、広川町の産業の中でも重要な部分を占めていました。

■久留米絣のこれから

多くの人に愛用されてきた久留米絣ですが、海外文化の流入などの影響を受け、昭和後期ごろから少しずつ衰退していきます。さらに現在では、生産者の高齢化や後継者不足などの課題を抱え、厳しい局面を迎えているのが現状です。そのような中、伝統産業である久留米絣を発展させていこうと、各織元は久留米絣の「これから」を考え、それぞれの思いや方法で、さまざまな取り組みを行っています。

伝統や特産品は、地域の宝であり財産です。この機会に改めて、地場産業に目を向けてみませんか?

~久留米絣協同組合の組合員数と生産反数の推移~

問合せ:産業課商工観光係

【電話】0943-32-1841