- 発行日 :

- 自治体名 : 熊本県熊本市

- 広報紙名 : くまもと市政だより 2025年7月号 Vol.927

◆8月の国民健康保険証の更新について

現在お持ちの国民健康保険証の有効期限は7月31日(木)までです。今後は、マイナ保険証または資格確認書を使用ください。マイナ保険証をお持ちでない方には、資格確認書(ピンク色)を7月中旬に普通郵便で郵送します。

また、マイナ保険証をお持ちの方には、今年度のみ資格情報のお知らせを一斉発送します。今回送付するものを年度が越えても続けて使用ください。

来年度以降、資格情報のお知らせは送付しません。

※ただし、期間満了前に70歳到達により高齢受給者となる方や75歳到達によって後期高齢者医療制度に移行される方についてはこの限りではありません。お手元の保険証を確認ください。

◇マイナ保険証のメリット

(1)資格確認書よりも医療費を節約でき、自己負担額も低くなります。

(2)過去の薬剤情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。

(3)限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。

問い合わせ:国保年金課

【電話】328-2290

◆国民健康保険 限度額適用認定証の更新手続き

期間:7月1日(火)~

内容:現在お持ちの限度額適用認定証の有効期限は、7月31日(木)までです。更新が必要な方は新たに申請ください

※マイナ保険証を利用している方は更新手続きが不要です(長期入院による食事代の減額を受けている場合は、マイナ保険証の利用の有無にかかわらず更新手続きが必要です)。

※税の申告を済ませたうえで手続きください。

対象:国民健康保険証または資格確認書をお持ちの方のうち

(1)70歳未満の方

(2)70歳~74歳の方で非課税世帯または負担割合が3割負担の一部の世帯(課税所得690万円未満の世帯)の方

持ち物:国民健康保険証または資格確認書、個人番号カード(お持ちの方のみ)

申込:区役所区民課、総合出張所

※国民健康保険料に滞納がある世帯には、交付ができない場合があります。

※マイナ保険証を利用している方は限度額適用認定証がなくても一部負担金が自己負担限度額までとなります(滞納がある世帯は限度額の適用ができない場合があります)。詳しくは、区役所区民課へ。

問い合わせ:国保年金課

【電話】328-2290

◆後期高齢者医療資格確認書を7月中旬に送付します

有効期間が8月1日~来年7月31日の後期高齢者医療資格確認書を送付します。

※現在お持ちの被保険者証(薄青色)または資格確認書(ピンク色)の有効期間は7月31日(木)までです。

資格確認書の「負担割合」に記載されている割合が、有効期間中、医療機関等を受診する際に支払いが必要な負担割合ですので確認ください。

過去に限度額適用・標準負担額減額認定申請および限度額適用認定申請をしている方または、後期高齢者医療任意記載事項併記申請をした方には、限度区分を表記しています。

(これまで発行していた、「限度額適用・標準負担額減額認定証」および「限度額適用認定証」は終了しています。)

※任意記載事項併記申請をしないまま、入院時に限度区分の記載がない資格確認書を病院窓口等で提示された場合、医療費や食事代が減額されない場合があります。

※裏面の住所欄に自身の住民票上住所を記入ください。

問い合わせ:国保年金課

【電話】328-2290

◆(後期高齢者)保険料額決定通知書を7月中旬に送付します

令和7年度後期高齢者医療保険料額決定通知書を送付します。

保険料は昨年中の所得をもとに決定しています。

詳しくは、保険料額決定通知書をご覧ください。

問い合わせ:国保年金課

【電話】328-2290

◆(後期高齢者)入院したときの食事代が変更になりました

4月1日から、入院した時の食事代が変更になりました。

詳しくは、市ホームページへ。

問い合わせ:国保年金課

【電話】328-2290

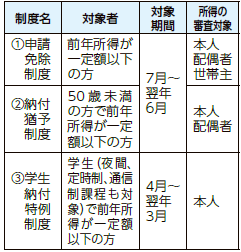

◆国民年金の保険料を納めることが困難なときは免除制度・納付猶予制度を利用ください

内容:令和7年度の免除・納付猶予制度の申請を7月から受け付けます。

※毎年度手続きが必要です((1)(2)は継続審査申出受付済者は除く)。

場所:区役所区民課、総合出張所詳しくは、区役所区民課、総合出張所または、熊本西年金事務所(【電話】353-0142 自動音声案内「2」→「2」)へ。

問い合わせ:国保年金課

【電話】328-2280

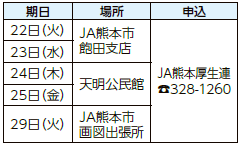

◆7月集団健診

特定健診または後期高齢者健診と、胃がん検診が同日に受診できます。

受診券がない方はひごまるコール健診専用(【電話】334-1507)へ。

問い合わせ:国保年金課

【電話】328-2289

◆(在宅医療を受けている方へ)災害への備えはできていますか?

◇災害対策チェックポイント

・ハザードマップなどでお住まいの地域の危険な区域や避難場所を確認しましょう。

・緊急時の連絡先、避難のタイミング、避難経路や避難先を確認し、主治医やケアスタッフ等と共有しましょう。

・停電発生時にも使用する在宅での医療機器を確認し、充電が必要なものは充電しておきましょう。

・非常用電源(発電機や蓄電池等)をお持ちの場合は、使用方法等を確認しましょう。

・非常時の持ち出し品として、飲料水、食料、薬、衛生材料(吸引チューブ、アルコール綿、おむつ等)、着替えなど最低3日分を目安に準備しましょう。

問い合わせ:医療対策課

【電話】364-3186