- 発行日 :

- 自治体名 : 熊本県宇土市

- 広報紙名 : 広報うと 令和7年2月号

■部落差別(同和問題)と結婚

部落差別(同和問題)というと、自分には関係ないこと、身の周りでは見たことも聞いたこともないし、もうない(解消した)のでは、と思う人もいるのではないでしょうか。

しかし実際は、今でも部落差別(同和問題)は起きています。2016年に部落差別解消推進法が施行された後も、県内では土地に関する差別行為や差別落書きなどの事象が発生しています。また、インターネット上で部落の場所やそこで生活している人を暴いたり、差別を助長する書き込みといった差別事象があります。部落差別(同和問題)は表面的には見えにくくなっているものの、情報化の進展に伴い、より悪質な形で、人を不安に陥れ、傷つけています。また、結婚や就職、土地の購入といった人生の一大事に表面化しやすいとも言われています。

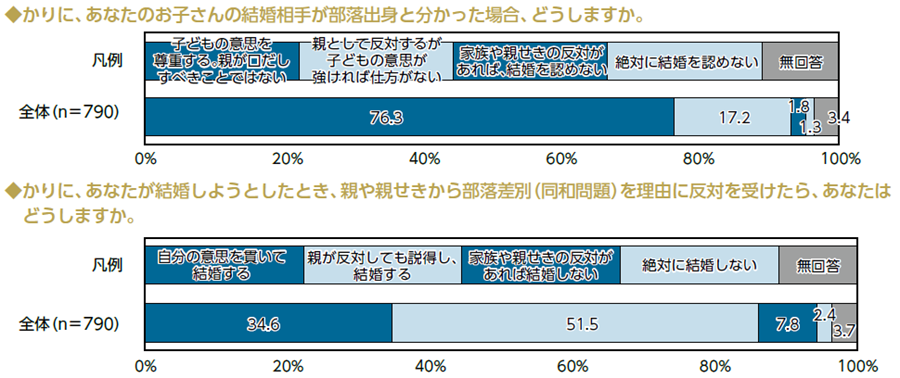

次のグラフは、令和4年度宇土市人権に関する市民意識調査で、我が子の結婚相手が部落出身と分かった場合の考え方と、部落差別(同和問題)を理由に結婚を反対された場合の行動について尋ねたものです。

(掲載グラフは2022年8~9月宇土市人権に関する市民意識調査より抜粋。n=790:調査回答数790票をもとに割合を算出しています。)

部落に対する差別意識や偏見から、我が子の結婚に反対したり、婚約を解消させたりする結婚差別は、今も起きています。結婚差別は人の人生を左右する重大な問題です。差別をすることは、人と人のつながりを絶ち、ときには人の命さえ脅かすこともあります。

結婚や就職、土地購入の時に起きる差別の背景には、「忌避(きひ)意識」があるという指摘があります。部落(同和地区)や部落(同和地区)出身者を避けようとする意識のことです。この意識は、部落(同和地区)に住んだり、部落(同和地区)出身者と結婚することで、「世間」から部落(同和地区)出身者とみなされて差別されるのではないかという不安から生じるものです。つまり、「世間の目」にとらわれている状態だと言えます。差別的な価値観の「世間体」に縛られるあまり、大切な人を傷つけ、つながりを失うことほど窮屈な生き方はないのではないでしょうか。

私たちは、生まれてから家庭、学校、地域、友人、マスコミやインターネットなど、社会の中で多くの情報にさらされながら、学び、成長していきます。成長の過程で部落差別(同和問題)について誤った情報に接したとき、正しい知識や理解そして他者への想像力がなければ、差別は次の世代へ引き継がれていきます。差別の連鎖を断ち切るには、正しい知識や理解に加えて、「もし私が自分に責めのないことで差別を受けたら」、「自分は差別する側にいるのではないか」と自分の身に引き寄せて考えることが大切です。

世間体にとらわれることなく、互いの人権を尊重し、人と人が豊かにつながることのできるまちづくりを進めていきましょう。

参考資料:「明るいまちづくりをめざしてみんなで一緒に考えよう忌避意識について考えよう」(新宮市教育委員会)、「忌避意識~結婚差別問題の背景を考える(近畿大学奥田均)」((一社)山口県人権啓発センター)

問合せ:生涯活動推進課 生涯学習係

【電話】22-6510