- 発行日 :

- 自治体名 : 熊本県宇土市

- 広報紙名 : 広報うと 令和7年6月号

■宇土における近代初等教育のはじまり

令和6年度に網田小学校は創立150周年を迎え、令和7年2月15日に記念イベントが行われました。およそ150年前の明治時代のはじめ、全国各地では小学校が続々と開校しました。

(1)江戸時代の初等教育

江戸時代の教育施設は、主に武士の子どもが学ぶ藩校(はんこう)、庶民の子どもが読み書きを学ぶ寺子屋がありました。宇土藩には藩校・温知館(おんちかん)(現在の新小路町)、寺子屋は現在判明しているだけで15ありました。このうち菅修善(かんしゅうぜん)という僧侶が享保(きょうほう)年間(1716~1736)に宇土町に開いた「温故堂(おんこどう)」は熊本最古の寺子屋といわれています。そのほか漢学や算術など専門的な学問を教える私塾もあり、宇土には3つの私塾が確認されます。

(2)「学制(がくせい)」の公布

明治5年(1872)8月、明治政府はフランスの教育制度を模範にした「学制」という学校制度を定め、全国に公布しました。学制は「邑(むら)に不学の戸なく、家に不学の人なからしめん」(村や家に学問がない者がいないようにする)という基本理念のもと、近代学校制度の樹立と6歳以上の全国民に対する教育普及(国民皆学)を目指すものでした。

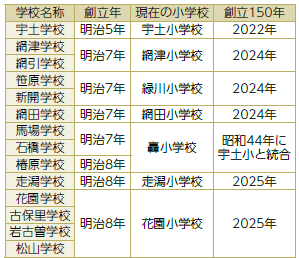

(3)宇土における小学校の創立

学制が公布された明治5年に全国一斉に小学校が置かれたわけではなく、各地域では開校準備期間を経て、公布から数年かけて次々と小学校が設立されました。

学制公布から2か月後の明治5年10月、県南地域のトップを切って開校したのが宇土学校(現在の宇土小学校)でした。藩校・温知館をそのまま小学校に転用したため、学制公布後すぐに開校することができました。その後、明治7年から翌年にかけて宇土の各地域で小学校が設立されました。

校舎建設や学校運営に必要な費用は、教育を受ける者が負担することが原則だったため、住民からの寄付金、各戸から徴収した負担金、授業料などの民費(みんぴ)で賄われました。

文部省第二年報・文部省第三年報をもとに作成

(4)修業年数と授業科目

学制公布当初の修業年数は、6歳から13歳までの8年制でした。6歳~9歳の4年間を下等小学、10歳~13歳の4年間を上等小学とし、それぞれ8級に分け、半年ごとに1級(1年で2級)進級する仕組みでした(8級から始まり1級で終わる)。小学校を修了すると14歳から6年間の中学過程に進みました。

授業内容は下等小学では「読み・書き・算数」に修身(しゅうしん)(道徳)、地理、理科など計14科目、上等小学になると下等小学の科目に歴史学、数学、博物学、化学の4科目が加わりました。

(5)宇土人・上羽勝衛(うえばかつえ)の功績

学制公布後、県内小学校では宇土藩の武士だった上羽勝衛が編纂(へんさん)した教科書が使用されました。上羽が編纂した教科書は国語、辞書、地理、歴史など多岐にわたり、なかでも子どもたちに分かりやすく道徳を説いた『勧孝邇言(かんこうじげん)』や『童蒙読本(どうもうとくほん)』は好評を得て、多くの小学校で修身の教科書として採用されました。

上羽は熊本の近代初等教育の発展に大きな功績を残しました。

※宇土東小学校は、昭和62年(1987)に宇土小学校から分離して開校しました。

参考文献:『新宇土市史』(通史編第3巻)

問合せ:文化課 文化係

【電話】23-0156