- 発行日 :

- 自治体名 : 熊本県宇土市

- 広報紙名 : 広報うと 令和7年8月号

■協力会員 協力会員になるには

サポート会員になるための資格は不要ですが、子育てに関する知識を身に着けるために、子どもの発達や安全に関する約10時間の講習会を受講します。「子どもが成長して、空いている時間を有効的に使いたい」「子育ての経験を生かしたい」「子育てしている人の援助をしたい」など、地域で暮らす子育て中のパパ、ママを応援してくださる人の申し込みをお待ちしてます。

協力会員の条件:

・子育てのお手伝いができる人

・宇土市内在住で20歳以上の人

・自宅や施設で子どもを預かることができる人

・協力会員養成講座を受講した人

(1)協力会員養成講座の申し込み

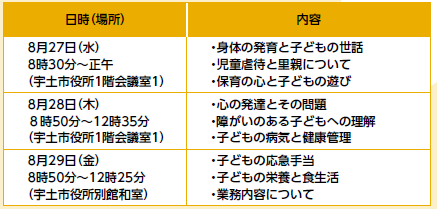

8月27日(水)~29日(金)に実施される養成講座の受講の申し込みを行ってください。

対象者:宇土市内在住の20歳以上の人で、自宅や施設で子どもを預かることができる人

募集期限:8月15日(金)

申込方法:下記QRコードまたは電話で申し込みください。

【電話】22-1111(内線818)

※QRコードは本紙をご覧ください。

(2)協力会員養成講座の受講

協力会員になるには、協力会員養成講座を受けて、援助活動に必要な知識などの習得することが必要になります。資格の取得状況によっては、該当講座について免除が可能です。

(3)協力会員の登録(無料) ファミサポからの依頼

協力会員養成講座を受講後、会員の登録をします。依頼会員からの申し込みに基づき、ファミサポが協力会員に援助活動を依頼します。お互いの都合が合えばマッチングします。

(4)顔合わせ→援助活動→利用料金受け取り

初回は、依頼会員(子ども同伴)と協力会員とアドバイザーとで直接会い、事前打ち合わせを行います。

保育施設などへの送迎が可能な協力会員に依頼があった場合は、アドバイザー同行の上で協力会員を保育施設などへ紹介します。また、自宅預かりの場合は、協力会員の自宅をアドバイザーが確認します。

2回目以降は、活動前日に、依頼会員から協力会員に電話で事前打ち合わせを行います。

協力会員は、依頼内容に沿った援助活動を行います。援助活動終了後、協力会員は、依頼会員から直接利用料金を受け取ります。

■インタビュー interview

◇困っているお母さん達の手助けと私の生きがい。そんな輪をもっと広げたい

私が協力会員になってから1年8か月が経ちました。その間に21人のお子さんのお世話をさせていただきました。1回だけの活動もありますが、定期的に何度も利用していただくこともあります。

初めは泣いていたお子さんが泣かずに遊べるようになったり、首が座ったばかりの赤ちゃんが寝返りをしてハイハイできるようになったりと、お子さんの成長を間近に感じられ、とてもやりがいを感じられます。

ファミサポのスタッフの方が補助してくださいますのでスムーズにお世話ができますし、1人でやらなくてはという不安もありません。活動が重なると、他の協力会員さんとのお喋りができ、それも楽しみの1つになっています。ちょっと困っているお母さん達の手助けとなり、自分たちも生きがいとなる。そんなファミサポの輪がもっと広がっていけばいいなと思います。

ファミリーサポートセンター 協力会員 志村眞弓(まゆみ)さん すばるちゃん(利用者)

◇1人じゃない、みんなで子育てできる場所がある

私は、ファミサポの協力会員になる前は、保育士として働いていました。仕事を辞める前から、地域のお母さんたちのお手伝いをしたいと、ファミサポの協力会員になることを心に決めていました。

預かる子どもは、それぞれに個性があり、成長を見るのが一番の楽しみです。預かる時間も限られていますので、依頼会員さんと相談しながらその子にあった遊びや安全を一番に心がけて預かっています。

家で子どもと二人きりの人や子育てで困っていることがあったら、遠慮なく利用していただきたいです。ファミサポの他にも支援センターなど子育てに関する施設を紹介したり、いろんなところにお付き合いを広げることができると思います。1人で子育てしているお母さん達に、みんなで育てるための場所があるということが伝われば嬉しいです。

ファミリーサポートセンター 協力会員 和田尚子(しょうこ)さん

■ファミサポ利用QandA

◇協力会員

子どもを預かる時は保険に加入しますか

万が一のケガや事故に備えて、ファミリーサポートセンターで一括して「サービス会員傷害保険」「賠償責任保険」「依頼子ども障害保険」「研修・会合傷害保険」「移動サービス専用自動車保険」の5つに保険に加入します。保険料は宇土市が負担します。

◇依頼会員

子どもを知らない人に預けるのが心配です

大事なお子様をお預かりするため、必ず顔を合わせて30分程度普段のお子さんのご様子や気を付けて欲しい点などを打ち合わせします。

◇協力会員・依頼会員

子どもはどこで預かりますか

子どもを預かる場合は、ファミリサポートセンター内や協力会員の自宅などの子どもの安全が確保できる施設で行います。預かり場所は、事前に協力会員と依頼会員が打ち合わせをして決めます。