- 発行日 :

- 自治体名 : 熊本県水上村

- 広報紙名 : 広報みずかみ 令和7年5月号

近年全国的に話題となっている“ふるさと納税”。どこにどのような影響をもたらしているのかを知っていただくため、今回は、どんな制度なのかを改めてご紹介します。

■そもそも何のためにつくられた制度?

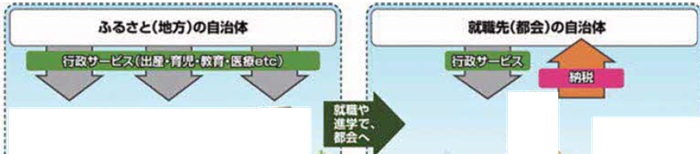

多くの人が地方のふるさとで生まれ、その自治体から様々な住民サービスを受けて育ち、やがて進学や就職を機に都会に移り住み、そこで納税を行います。その結果、都会の自治体は税収を得ますが、生まれ育った地方の自治体には税収が入りません。

そこで、「今は都会に住んでいても、自分を育んでくれた『ふるさと』に自分の意思で、いくらかでも納税できる制度があってもいいのではないか」、そんな問題提起から始まり、数多くの議論や検討を経て、平成20年に生まれた制度が“ふるさと納税”。納税という言葉がついていますが、実際には“寄附”です。

◇寄附者のメリット

(1)ふるさとやゆかりのある自治体を応援できる

全国約1,700の自治体から寄附先を自由に選ぶことができ、寄附を通じて、寄附先の自治体や住民を応援することができます。

(2)地域の特産品を楽しめる

寄附先の自治体から「お礼の品」として地域の特産品が贈られます。品物は寄附をするときに選ぶことができます。

(3)寄附金の使い道を指定できる

使い道を選ぶことで、寄附金が有意義に使われることが実感できます。

(4)実質2,000円の負担でお礼の品を受け取れる

寄附した金額のうち2,000円を超える部分について、限度額の範囲内で税金の控除が受けられます。

つまり、実質負担2,000円で、好きな自治体を応援し、特産品を楽しむことができるのです。

◇村のメリット

(1)寄附金が村の収入になる

限られた税収以外で、村外から寄附を集めて新たな収入を増やすことができます。

(2)地元の産業が活性化する

寄附者にお礼の品として選ばれることで消費が生まれ、事業者の活性化につながります。

(3)村を知ってもらえるきっかけがつくれる

村や地場産品を知ってもらい、興味をもってもらうことで、旅行や移住にもつながります。

(4)地域の課題を解決できる

寄附を通じて得た収入は村の大切な財源となり、事業の幅が広がり、課題解決につながります。

つまり、全国に村を知ってもらうと同時に、村の可能性を広げることができるのです。

■水上村のふるさと納税の受入体制

水上村では6つの寄附の使い道を設定し、寄附者自身の意思で使い道を選択できるようにしています。

また、寄附のお礼の品(返礼品)として、水上村の特産品はもちろん、県や人吉球磨の市町村とも協力してお肉や惣菜・加工品など、種類豊富な特産品を寄附者の方にお届けしています。

◆令和5年度までの寄附の使い道別寄附金額

▽寄附の使い道

(1)産業・観光の振興

寄附金額(円):315,310,300

(2)保健・医療・介護・福祉の向上

寄附金額(円):449,814,500

(3)生活環境・自然環境の向上

寄附金額(円):251,558,657

(4)教育・文化の推進

寄附金額(円):545,051,796

(5)スポーツ振興

寄附金額(円):658,199,000

(6)その他の条例で定める事業

寄附金額(円):190,153,500

※災害復旧・復興(令和2年7月豪雨災害の時のみ)

寄附金額(円):12,044,090

合計

寄附金額(円):2,422,131,843