- 発行日 :

- 自治体名 : 大分県豊後高田市

- 広報紙名 : 市報ぶんごたかだ 令和7年9月号

■認令知症は、誰もがなりうる病気

令和7年は団塊の世代が75歳以上となり、認知症の人は全国で約700万人(65歳以上の高齢者の約5人に1人)となる見込みです。

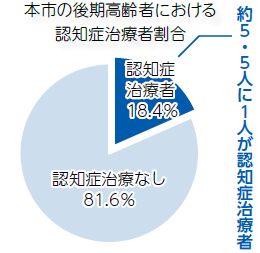

本市でも、令和6年では、75歳以上の後期高齢者の認知症治療者数は約1,000人で、約5.5人に1人が認知症と診断されています。

国の推計では、今後も増加すると見込まれており、今は、認知症とは無縁であっても、いずれは自分、家族、友人が認知症になるかもしれません。

そんな身近な病気だからこそ、認知症を正しく理解することや理解を広めていくことが大切です。

参照:DHパイロットシステム2024年度データ

■令和6年1月に「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が施行されました

この基本法では、「古い認知症観」から「新しい認知症観」へと転換することが明記されています。

この「新しい認知症観」とは、認知症になったら何もできなくなるのではなく、認知症になってからも、一人一人が個人としてできること、やりたいことがあり、住み慣れた地域で仲間等とつながりながら、希望を持って自分らしく暮らし続けることができるというものです。

▼「古い認知症観」から「新しい認知症観」に転換を

▽古い認知症観

(1)他人ごと、目をそらす、先送り

(2)認知症だと何もわからない、できなくなる

(3)本人は話せない/声を聞かない

(4)おかしな言動で周りが困る

(5)危険重視

(6)周囲が決める

(7)本人は支援される一方

(8)認知症は恥ずかしい、隠す

(9)地域で暮らすのは無理

(10)暗い、萎縮、あきらめ、絶望的

▽新しい認知症観

(1)我がごと、向き合う、備える

(2)わかること、できることが豊富にある

(3)本人は声を出せる/声を聞く

(4)本人が一番困っている→本人なりの意味がある

(5)あたりまえのこと(人権)重視

(6)本人が決める(決められるように支援)

(7)本人は支え手でもある。支え・支えられる関係

(8)認知症でも自分は自分、オープンに

(9)地域の一員として暮らし、活躍

(10)楽しい、のびのび、あきらめず、希望がある

参照:認知症介護研究・研修センター

■早も期発見・早期対応が大切です~自分(家族)は大丈夫と過信せずに~

認知症は、早期発見、早期対応がとても大切です。早めの段階で予防や治療をすることで、進行を遅らせることができます。

「自分、家族が認知症かもしれない」と不安に感じる方は、下記をチェックし、いくつか思い当たることがあれば相談や受診をしましょう。

▽認知症の早期発見の目安

(1)もの忘れがひどい

□今、切ったばかりなのに、電話の相手の名前を忘れる

□同じことを何度も言う・問う・する

□しまい忘れ・置き忘れが増え、いつも探し物をしている

□財布・通帳・衣類などを盗まれたと人を疑う

(2)判断・理解力が衰える

□料理・片付け・計算・運転などのミスが多くなった

□新しいことが覚えられない

□話のつじつまが合わない

□テレビ番組の内容が理解できなくなった

(3)時間・場所がわからない

□約束の日時や場所を間違えるようになった

□慣れた道でも迷うことがある

(4)人柄が変わる

□些細なことで、怒りっぽくなった

□周りへの気遣いがなくなり、頑固になった

□自分の失敗を人のせいにする

□「このごろ様子がおかしい」と周囲から言われた

(5)不安感が強い

□1人になると怖がったり、寂しがったりする

□外出時、持ち物を何度も確かめる

□「頭が変になった」と本人が訴える

(6)意欲がなくなる

□下着を変えず、身だしなみを構わなくなった

□趣味や好きなテレビ番組に興味を示さなくなった

□ふさぎ込んで何をするのも億劫がり、嫌がる

(チェックリスト…公益社団法人認知症の人と家族の会作成)