- 発行日 :

- 自治体名 : 鹿児島県志布志市

- 広報紙名 : 市報しぶし 2025年3月号

■学校給食ではどのような状況なの?

▽食品ロス✖給食

食品ロスは家庭や飲食店だけではなく、学校給食でも日々発生しています。原因となっているのは、調理時に生じる残りかすと食べ残しです。

これは、本市の給食においても同様です。今回は、最も大きな原因である「食べ残し」について一緒に考えてみませんか。

▽志布志市の残食量

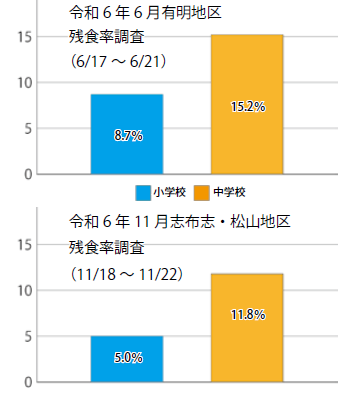

本市では、毎年6月と11月に地区を分けてそれぞれ1週間、残食調査を行っています。

食べ残してしまう主な理由として、「好き嫌い」「食べる時間が短い」「量が多い」などが考えられます。

では、実際どれくらいの残食があるのか見ていきましょう。残食率をみると、小学生が6月、11月いずれの調査でも10%未満である一方、中学生は2度とも10%を上回る残食率であることが分かりました。

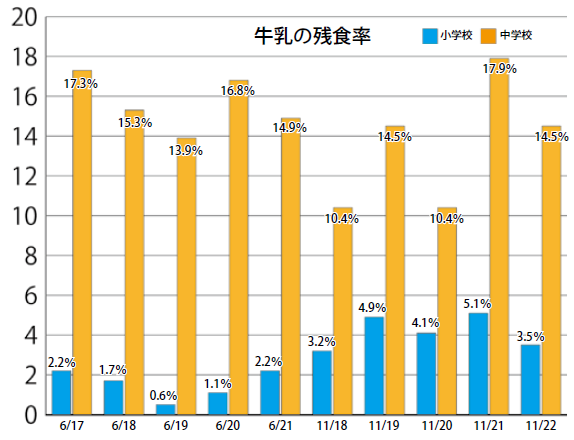

また、中学生の牛乳の残食が小学生より一段と目立つ結果が出ていました。

▽何で牛乳飲まないの?

生徒たちにこの疑問をぶつけてみました。すると、「味がしないから」「美味しくないから」「普段家で飲まないから」といった答えが返ってきました。

発達段階における嗜好の変化や環境の変化などもありますが、飲まず嫌いも増えている印象を受けました。

▽牛乳の残食率グラフから読み解く

6月、11月ともに小学生は概ね5%以下で推移している。

一方で、中学生は全ての調査日で10%を上回る残食率を記録。最も残された日は17.9%を記録。市内中学生の5~6人のうち1人は牛乳を残している状況が分かる。

▽給食の栄養管理

学校給食の栄養管理は、「学校給食摂取基準」に基づいて行われています。

これは児童生徒の健康の増進および食育の推進を図るために望ましい栄養素量を算出したものです。この中では、家庭での食事で摂取量が不足していると推測される栄養素などを可能な範囲で補うなどの工夫が行われています。

牛乳はその工夫の1つとしてあげられます。「学校給食摂取基準」では1日に必要なカルシウム量の50%を給食でとるよう定められています。

牛乳には、カルシウムのほかにも、ビタミンB2・たんぱく質などの栄養素が含まれています。

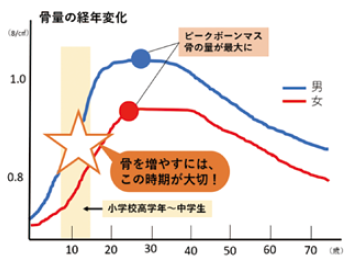

これらは、成長期の児童生徒に欠かすことのできない栄養素であり、歯や骨の形成・免疫機能や神経系の発達などに関わります。

▽牛乳不足が続くと…

骨量のピークは20 歳までといわれています。児童生徒が過ごす今は、骨量を増やすことのできる大切な時期です。成長期の今、十分な骨づくりができていないと、将来骨粗しょう症になりやすい体になってしまうかもしれません。

残食調査の結果からは、牛乳の残食が目立ちましたが、他にも野菜やきのこ類、魚介類など児童生徒の好き嫌いはさまざまです。

学校給食は、成長期にある児童生徒の心身発達のため、専門性に長けた栄養教諭が作成しています。ぜひ、ご家庭や学校でも給食を食べる意味や栄養について話してみてください。

▽給食センターの取組紹介

学校給食は「食の大切さ」「食事の楽しさ」を理解する場であるとともに、単なる栄養摂取だけでなく、食事のマナーや地産地消など、食育の観点においても重要な役割を担っています。

・地産地消の献立

地域の魅力を伝えるため、市の特産品のお茶やハモ、黒豚、イチゴなどの食材を献立に取り入れています。

▽家庭でできること

食育は「食べること」だけでなく「生きること」にもつながります。規則正しい生活(早寝・早起き・朝ごはん)や基本的な食事マナー、食事の時間を大切にする(共食)など、家庭での食育を実践する方法は多くあります。

まずは、各家庭で献立表や食育だより、今日の給食を話題にすることから始めてみませんか。

問い合わせ先:志布志市学校給食センター

【電話】474‒0366

※学校給食のことをもっと知りたい方はこちら(本紙PDF版23ページ参照)

献立写真も毎日掲載!