- 発行日 :

- 自治体名 : 鹿児島県志布志市

- 広報紙名 : 市報しぶし 2025年6月号

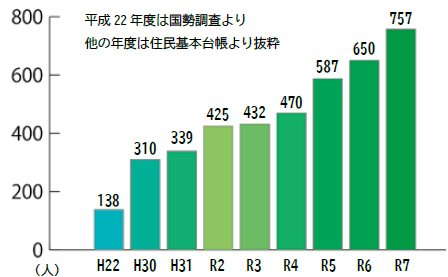

■右肩上がりのグラフが示すもの

平成22年度は138人だったのが、令和7年度は5倍超となる757人。

この数字は、本市に居住する外国人人口数です。平成22年当時、本市の人口3万3034人のうち外国人の占める割合は0.42%でしたが、令和7年1月1日時点では外国人割合は2.64%と2%以上も増加しています。

新たな数字として、令和7年4月時点では、ついに3%を超える842人となり、急増している状況です。

人口減少に歯止めがかからない中での増加の一途。

「言われてみれば最近は外国人をよく見かける」、「最近は、うちの近所にも外国の方が住んでいる」そのような気付きがある方も多いのではないでしょうか。

本市に居住する外国人は、技能実習生として働きながら技術を習得するために住んでいる方が多数を占めます。

現在は、さまざまな業種での担い手不足が課題となっており、特に農畜産業が盛んな大隅地域においては、技能実習生として活躍されている状況にあります。

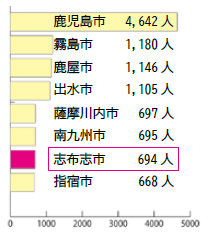

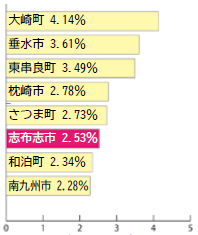

在留外国人統計から県内の在留外国人数(令和6年6月末現在)をみると、本市の在留外国人数は県内で7番目に多いことが分かります。人口比率は県内6番目ということも分かりました。

市町村別在留外国人数(R6.6月末現在 在留外国人統計より)

市町村別在留外国人比率

(R6.6 月末現在 在留外国人統計より)

■地域とともに生きるために

今後も増え続けることが見込まれる外国人の方々がこの地域で暮らす上で地域との関わりは欠かせない。

令和7年2月、泰野校区コミュニティ協議会(村中洋人会長)は、初めての試みとして外国人実習生との交流会を開きました。4月中旬、あらためて交流会開催について、泰野校区コミュニティ協議会の村中洋人会長、下曽小川省一副会長に取材しました。

「泰野地域には、農業や介護の仕事をしている外国人が増えており、雇用事業所も複数ある。お互いの交流や地域内交流につながればと思ったのがきっかけ。何かやりたいと思っていた。」と下曽小川副会長は話しました。

このきっかけから、地域内の外国人を雇用している事業所に声かけを行い、地域内の5事業者10名を超える外国人とともに、総勢約30名での交流会が開催されました。

「初めての試みであり、特に難しいことは考えず、まずは一緒にご飯を食べて話ができる場づくりをしたかった」と話す村中会長。

交流会は、4、5人ごとのグループでお弁当を食べた後、それぞれの事業所ごとに自己紹介を行い、自由に話せる時間も多く確保したという。地域の事業者に注文したお弁当も、宗教上食べられないものへの配慮は忘れない。

参加者の出身地は、インドネシア、ベトナム、カンボジア、タイとさまざま。地域からのサプライズとして、各国の言語で「歓迎の言葉」を作成し、披露したところ、大変喜んでもらえ、「和やかムードに一役買った」とのこと。寒い日本の冬を暖かく過ごしてもらおうと、地域で集めた衣料品の配布も行い、初めての交流会は大盛況とのことだった。

■生まれた交流はすぐに発展

実習生同士のつながりはすぐに深まったそうで、交流会後、その日のうちに参加事業所の実習生同士で延長トークが弾んでいたとのこと。

村中会長は「一度限りでなく、今後も交流を継続できれば。交流を深めることで、災害時の避難場所なども伝えることが可能になる。」と交流会開催の手応えと、次回開催にも意欲をのぞかせます。

下曽小川副会長も、今後のビジョンを次のように話しました。

「お互いの地域や文化を紹介したら面白くなるのでは。例えば地域に住む外国人実習生サイドから郷土料理の紹介があったり。最終的にはそのような日常的な交流までいけたらいいなという思いはある。」

一方で、自然災害発生時などの対応にはまだまだ不安もあるとのことで、「災害発生時の避難所までの誘導方法など詰めていかなければならない課題は多い。地域で防災に関する話し合いを行い、住みやすい地域づくりを考えたい。」と課題解決への意欲も話しました。

■これからのコミュニティづくり

2人は口を揃えて話します。

「地域の子ども、地域全体の人数も減ってきている。外国人実習生が数多く地域に定着して、一生懸命仕事をして、地域行事に参加してくれることは大変ありがたいこと。結果として地域活性化につながっている。これからも楽しみながら、地域全体でアイデアを持ち寄り、より良いコミュニティづくりを進めていきたい。」

次のページでは、泰野校区内の事業所で働く外国人実習生への取材内容を掲載しています。