くらし [特集]乗って守ろう!私たちの路線バス(1)

- 1/36

- 次の記事

- 発行日 :

- 自治体名 : 北海道帯広市

- 広報紙名 : 広報おびひろ 令和7年3月号

大正時代から、市民の足となり、まちのにぎわいや人々の触れ合いを生み出してきた路線バス。今回は、路線バスの「今」と「これから」について考えていきます。

■帯広市のバス交通の現状

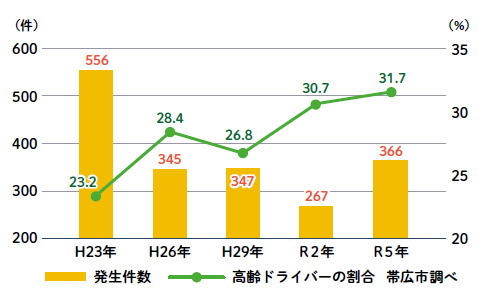

路線バスの年間利用者数は、昭和55年度の約1800万人をピークに、自家用車の普及などの影響を受けて、平成23年度には約400万人まで減少しました。

その後、バス事業者と連携したバスの利用拡大に向けた取り組みなどにより、利用者数は増加に転じましたが、新型コロナウイルス感染症の影響も相まって、現在は、約350万人前後で推移しています。

さらに、近年は運転手不足などによるバスの減便や廃止が進む一方で、利用者数の減少に加えて、燃料費の高騰による収益の悪化を受けて、バス運行にかかる市の補助金は、大幅に増加しています。(図1)

図1 路線バスの利用者数と補助金の推移

■バスの維持・確保に向けた取り組み

そのため、市では、令和5年に策定した「帯広市地域公共交通計画」に基づき、事業者や関係機関とともに、運行の効率化や利便性の向上のほか、自動運転などの新たな交通サービスの導入を検討するなど、持続可能な公共交通の構築に取り組んでいます。その一部を紹介します。

▽運転手の確保対策

採用情報の発信のほか、募集案内、合同就職相談会などを行っています。

▽待合スペースの設置

沿線の商業施設や医療施設、公共施設に、待合スペース・ベンチの設置を進めています。

▽自動運転バスの実証運行

実証運行を通じて、市民の移動手段としての可能性や社会への適応性について検証します。

▽出前講座の実施

公共交通への理解や関心を高めるため、小学生などを対象とした講座を行っています。

■バスが果たす役割

路線バスをはじめとする公共交通は、通勤・通学、買い物などの日常生活を支える重要な生活基盤です。また、観光など地域内外の人の動きを生み出す役割もあります。誰もが利用しやすい公共交通の整備は、地域の活性化に欠かせない要素の一つです。

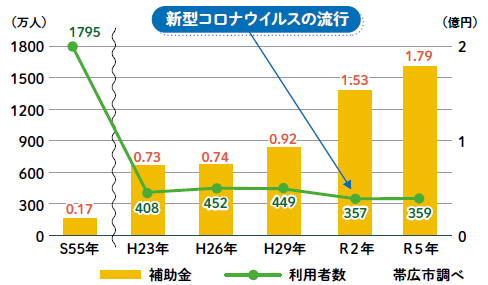

さらに、近年、市内の65歳以上の高齢ドライバーによる交通事故発生割合が増加傾向にあり、今後、運転免許証を返納する高齢者が増えてくると、移動手段として路線バスが果たす役割は、ますます重要になってくることが考えられます。(図2)

では、これからのバス交通を維持するために、私たちにはどんな事ができるでしょうか。

図2 市内の交通事故発生件数と高齢ドライバーの割合