- 発行日 :

- 自治体名 : 北海道恵庭市

- 広報紙名 : 広報えにわ 令和7年3月号

■ごみの歴史をみる

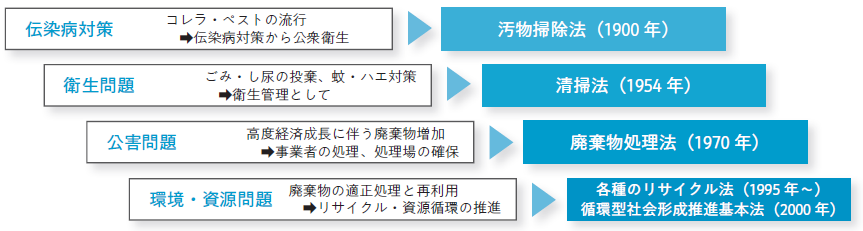

では、なぜ事業系ごみは、適切な処理が必要なのでしょうか?また、家庭ごみと事業系ごみの区別は、いつから行うようになったのでしょうか?その理由は、ごみの歴史を振り返るとよくわかります。

戦後、日本は急速な経済成長を遂げる一方で、廃棄物の量が増え、河川や海洋へのごみの投棄や野積みが行われるなど、その処理が大きな課題となっていました。そこで制定されたのが、「清掃法」。この法律では、汚物を衛生的に処理し、公衆衛生を向上させることを目的とし、廃棄物はすべて行政が処理することとなりました。

しかし、この清掃法の中で、事業系ごみに関しては、「多量の汚物や特殊な汚物は指定の場所に運び、適切に処分するように命じることができる」としていただけで、しっかりとした管理の仕組みは整っていませんでした。

高度経済成長の時代に入ると、日本はどんどん工業化が進み、大気汚染や水質汚濁などの公害問題が発生。人々の暮らしにも影響が出るようになりました。さらに、大量生産・大量消費の社会になり、汚泥や廃油など事業所から出るごみも増え続けました。しかし、当時はまだ適切に処理されず、そのまま捨てられることもあったのです。

こうした状況を改善するため、1970年に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」を制定。この法律で初めて廃棄物を「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の2つに分け、産業廃棄物の処理は、事業者の責任で行うことが定められました。

その後も、社会の変化に合わせて法律が改正され、地方自治体や企業、住民が協力しながら、ごみを適切に処理し、資源を大切に使う仕組みが整えられてきたのです。

▽ごみに関する課題と法制度

■市の現状・取り組み

実は、恵庭市は北海道内の市で、一人当たりの「事業系一般廃棄物」の排出量の少なさが第1位(令和4年度一般廃棄物処理実態調査)。これは、事業者による分別が徹底されているとみてとれます。

今後も、市民と事業者、ともにごみを適正に処理することで、きれいで住みよいまちを守っていきましょう。

◇市の取り組み1

説明会や講習会の実施

ごみ処理手数料や適正処理について説明を行う「排出事業者説明会」や、「従業員向けごみ分別講習会」などを開催しています。

◇市の取り組み2

「事業系ごみ減量大作戦!!」を発行

事業者へ向けて、ごみの適正排出を目的とした啓発リーフレット「事業系ごみ減量大作戦!!」を発行しています。

「ごみの分別で間違いやすいもの」や「ごみ処理手数料」、「分別区分の変更」などの周知、説明会・講習会の案内などを掲載しています。市ホームページにも掲載していますので、ご覧ください。

■市内事業者インタビュー

市内で鋼板の切断加工を行い、建築部材を供給している玉造株式会社恵庭工場。その製品は、私たちの生活を支えるさまざまな建築物に使用されており、令和2年に完成した市焼却施設の一部にも使用されています。今回は、工場長の辻村さんと品質管理室の中村さんにお話を伺いました。

―どのような種類のごみが出ますか?

中村:事務所では、紙類やプラスチック・食品廃棄物などのごみが多く発生し、工場からは軍手やグラインダー(砥石(といし)を回転させて材料を削る電動工具)の刃、防塵(じん)マスクなどが多く出ます。

―具体的には、どのように分別していますか?

中村:一般可燃ごみ、産業廃棄物可燃ごみ、産業廃棄物不燃ごみの3種類に分けています。一般廃棄物と産業廃棄物の区分が難しいため、ごみ箱や壁にイラスト付きのガイドを貼るなど、従業員が分かりやすいよう工夫しています。

―ごみの分別に力を入れ始めたきっかけはありますか?

辻村:実は、当社では以前、ごみの分別にそれほど力を入れていませんでした。きっかけは、私が職場環境を整備・維持・改善することを目的とした「4S(整理・整頓・清掃・清潔)」活動を始めた際に、ごみの分別も見直す必要があると感じたことでした。工場の安全を目的とした活動が、ごみの分別の推進にもつながっていきました。

―ごみの分別に関して、従業員への周知のために行っている取り組みはありますか?

中村:現在、従業員向けにごみの分別についての講習会を開催することを検討しています。これまでは、分別区分の変更があった際などは、月に一度の社内会議などで周知してきましたが、講習会の開催は初めての試みです。効果を期待しています。

―市開催の従業員向けごみ分別講習会に参加したと聞きました。参加してみての感想を教えてください。

中村:社内の講習会に向けて参考にするため、同じ部署の3人と工場長の計4人で受講しました。市の担当者から直接ごみの分別について説明を受け、自分の認識と異なる点もあったため、大変勉強になりました。

―市内事業者に伝えたいことはありますか?

辻村:先ほどお話しした、ごみ箱にイラスト付きのガイドを付けて分別を分かりやすくすることをおすすめします。特に、外国人従業員が多い事業所でも、イラストを活用すれば直感的に分別ができるので、役立つと思います。

インタビューを通じて、ごみの分別を推進する取り組みが、社内の環境改善につながっていることがわかりました。また、年に2回、町内のごみ拾いも行っているという玉造株式会社の地域貢献活動も印象的でした。社内だけではなく、地域全体の環境美化にも積極的に関わる姿勢は、他の事業者にとっても参考になるのではないでしょうか。

問合せ先:廃棄物管理課

【電話】0123-33-3131(内線1137)