くらし 特集 知ることで身近な存在に 恵庭で暮らす外国人(1)

- 1/42

- 次の記事

- 発行日 :

- 自治体名 : 北海道恵庭市

- 広報紙名 : 広報えにわ 令和7年8月号

■20代は10人に1人が外国人

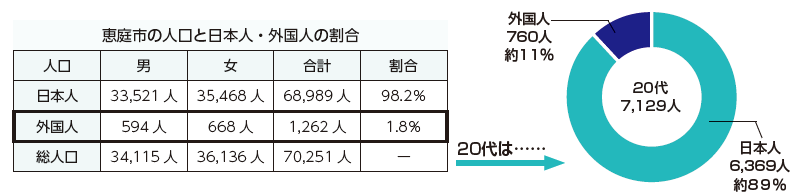

年々増えている「外国人住民」。市では6月末現在、人口70,251人のうち外国人住民は1,262人。人口に占める外国人の割合は約1.8%で、市民100人のうち、おおよそ2人が外国人です。しかし、ある年代だけは、外国人人口の割合が突出しています。それは20代。20代の総人口7,129人のうち、外国人は760人。割合は約11%に跳ね上がり、10人に1人は外国人という状況です。

20代の外国人人口が多い理由を探るために、在留資格を見てみると、市内外国人の在留資格トップ3は、(1)技能実習(1号~3号、計340人)、(2)留学(326人)、(3)特定技能(1号・2号、計233人)。市内に住む外国人1,262人のうち、899人は勉強をしたり、働いたりするために恵庭に住んでいるということで、それであれば学び盛り・働き盛りの20代が多いのも納得です。

■背景に日本人労働者不足

働き先は、市内の工場や介護施設、建設業、農業など、多種多様です。外国人労働者を受け入れている会社に話を聞くと、共通して語られるのが「日本人労働者が集まらない」ということ。外国人労働者が人手不足を補っていることがうかがえます。在籍している外国人は、「簡単な日本語なら話せる」という人が多いため、先輩外国人が新人の〝世話役〟として、仕事面だけではなく生活面もフォローしているケースも多く見られます。

「働き手」としての外国人は、少子高齢化が進む日本には無くてはならない存在であり、恵庭市も例外ではありません。多くの会社の担当者はこう言います。「私たちの生活は、既に外国人労働者がいないと成り立たない分野が出てきていることを、みんなもっと知るべきです」。外国人住民も、共に働き、共に生活する市民。外国人住民を当たり前のものとして受け入れ、みんなが住みよい地域にするためには何が必要か、考えてみませんか。

■外国人労働者and受け入れ会社インタビュー

◆建旺興業(株)

▽これからも恵庭で働き続けたい

ベトナムから来ました。兄もこの会社で働いていて「日本での仕事はいい」と聞いたので、6カ月間日本語と日本の文化や風習を学び、職種のトレーニングを受けて、恵庭に来ました。

最初は、日本語でコミュニケーションをとることが本当に大変でした。でも、会社の人はみんな親切で、仕事のことやいろんなことを、いっぱい教えてくれます。恵庭のまちは、きれいなところが気に入っています。食べ物もおいしいと感じています。

今は、機械に乗って穴を掘ったり整地をしたりする仕事をしています。仕事が終わった後は、ベトナムにいる妻や子どもと、毎日電話で話しています。

これからも恵庭に住み続けて、この会社で働き続けたいと思っています。

グェン ヴァン トゥアットさん(29)

▽地域の一員として交流を

全従業員22人のうち外国人従業員は6人で、全員ベトナムから受け入れています。2017年に3人受け入れたのが最初。そのうちの1人がトゥアットの兄で、今でも働いてくれています。外国人従業員を受け入れたのは、人手不足というところが大きく、特に建設業界は、日本の若者が集まらないというのが顕著なのではないかと思います。

コロナ前は、会社として地域のお祭りに参加したりして、地域の人たちとの交流の場もあったのですが、今はそういった機会がないのが気になっています。せっかく日本に来て働いてくれているので、コミュニティーの一員として地域に溶け込んでほしいし、お互いに頼りあえる関係になれればいいと思っています。

細田 尚彦 代表取締役

◆(有)余湖農園

▽もっと農業も日本語も勉強したい

ネパールから来ました。今年で3年目です。ネパールでは、学校で農業の勉強をしたあと、農業の仕事をしていました。もっといろいろなことを勉強したいと思い、日本に来ました。

恵庭に来て驚いたのは、冬の寒さと雪の多さです。ネパールも雪は降りますが、ここまで多くはありません。

余湖農園では、ハウスの管理を任せてもらっています。大変ですが、ネパールで見たことのない野菜やくだものがたくさんあり、難しいですが、とても楽しいです。仕事が休みの日は、近くのスーパーで買い物をして、料理をして過ごしています。

あと数年は日本にいられるので、恵庭に住み続けて、農業も日本語も、もっと勉強したいです。

ティン ヒクマトさん(26)

▽無くてはならない外国人労働者

現在は、6カ国から73人の外国人が働きに来てくれています。日本人のパート社員は20人いますが、最高齢は80歳。平均年齢も70歳を超えています。野菜農家は、稲作や畑作のように作業を機械化することができません。多くの人手が必要なのですが、募集しても日本人は来ません。そんな中、日本で長く働いてくれる外国人労働者は、無くてはならない存在です。

農園では多くの外国人が一緒に働いているので、長く勤めている人が日本語を教えたり、生活のアドバイスをしたりしています。仕事の指示は日本語で行いますし、日常会話も日本語でほぼ困ることはありません。また昨年からは、地域の草刈りにも協力していて、周囲からも喜んでもらっています。

余 湖智 取締役会長

■互いに理解するために

言葉も文化も違う外国人住民。「みんな同じ恵庭市民」と言っても、お互いの理解が不足していては、誤解が生まれてしまうこともあります。そのため市では、市内に住む外国人住民を知り、交流ができる機会をつくるため、2年前から「多文化共生フェスタ」を開催。昨年度は、恵庭国際交流プラザとの共催という形で、花の拠点「はなふる」で開催しました。それぞれの国の文化を紹介するブースには、実際に恵庭で生活している人たちも登場し、子どもから大人まで多くの来場者で賑わいました。また、日本語で会話の練習をしたい外国人のために、毎月2回程度、日本語ひろば「えにわ」を開催。練習相手は市民ボランティアで、会話はもちろん、日本の文化を伝えるなどの交流をしています。

町内会単位でも、地域に住む外国人住民と顔の見える関係をつくろうとする動きが出てきています。市の出前講座を活用して、町内会の人に外国人住民の実態を知ってもらう場を設けたり、地域のお祭りを開催するときに、外国人住民にも積極的に参加の呼びかけをしたりしているところも。また、30年以上にわたり地域の海外の人たちと交流を続けている「恵庭国際交流プラザ」も、恵庭市民と外国人をつなげてくれる、なくてはならない存在です。

■だれもが住みよいまちに

少子高齢化の続く日本人の労働者不足を背景に外国人人口が増えていることを考えると、今後もその流れは変わらないでしょう。そうであるなら、外国人に無関心でいるよりも一歩踏み出して、住んでいる人の顔の見える地域を、みんなでつくっていってみませんか。

問合せ先:企画課

【電話】0123-33-3131(内線4710)