しごと 黒松内の畑作・稲作

- 1/14

- 次の記事

- 発行日 :

- 自治体名 : 北海道黒松内町

- 広報紙名 : 広報くろまつない No.570 令和7年11月号

黒松内町では、米をはじめ、野菜、小麦など多種多様な農産物が生産され、それが本町の大きな魅力である里山の景観も生み出しています。

今月は、そんな町の農業を支え続けている農家の皆さんについてお知らせします。

■黒松内の農業の今と昔

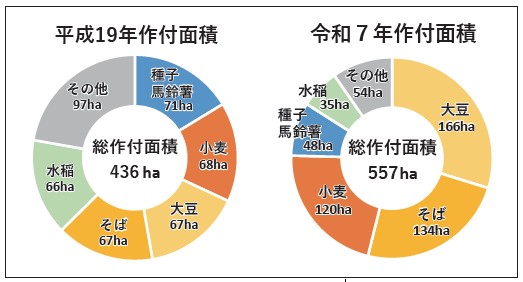

◇作付面積の推移

農作物を植え付けて栽培するために実際に使用する面積のことを「作付面積」といいます。今年度の本町の作付面積は557haで、この値は平成19年度と比べて121ha増加しています。

作付面積は、平成19年には種子用馬鈴薯が最も広い面積で作付けされていましたが、令和7年では大豆に変化しています。これは、当時に比べて農業者人口が減少し、種子用馬鈴薯よりも省力化できる大豆や小麦を栽培する農家が増加していることが影響していると考えられます。

また、水稲の作付面積を見ると66haあったものが35haへと大幅に減少しています。

※その他には小豆・てんさい・食用馬鈴薯を含む

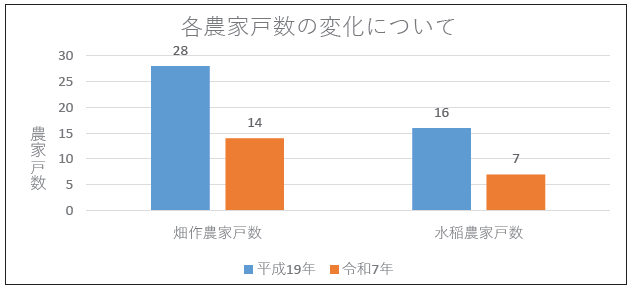

◇農家戸数の変化

農家戸数とは、経営耕地面積が1反以上の農家の戸数を指していて、本町の今年度畑作農家戸数は14戸、水稲農家戸数は7戸でした。対して平成19年のデータを比べると畑作農家戸数が28戸、水稲農家戸数が16戸であり、約20年で農家戸数は半減しています。

◆ようてい水稲生産組合黒松内支部長

小野徳孝さん

米作りは40年近く行っています。

今年は、近年の米不足の影響もあってか、もち米の値段も例年に比べて上昇していたので、とてもよかったですね。

来年度以降は、昨今問題視されている鹿や野鳥といった、鳥獣による被害から作物を守るために、電牧の設置を行うなど、できる限りこの仕事を長く続けていくための整備をしっかりと行っていきたいですね。

◆ようてい大豆生産組合黒松内支部長

川端裕介さん

私が父からこの仕事を受け継いでから今年で15年になります。

大豆を作るうえで、気温が高いと仕上がりが早くなってしまい、収穫が遅れると品質が落ちてしまうため、適切なタイミングで防除を行うなど、夏場の管理に力を入れています。

農家の減少や高齢化で人手が足りないところもありますが、合同会社アグリサポート中の川の活用や、適切な輪作を行うために町内の酪農家さんと協力して、デントコーンの作付を輪作に組み入れるなど、周囲の人と連携しながら、黒松内町の産業を町全体で支えていけるようになればいいなと思います。

◆ようてい種子馬鈴薯生産組合黒松内支部長

冨田正人さん

農業を始めて今年で大体40年になります。

今年度の収量は、平均よりも少し多かった印象ですね。

また、ここ3年くらい気温がずっと高いので、作業をするのも大変で手を焼いています。

来年度は、年齢的にも、現状維持で精一杯ですが、ようてい管内で最大の作付面積を誇る黒松内の種子用馬鈴薯の品質と作付面積を維持し、「くろまつないの種子が良い」と言ってもらえるように無理せず、できることを続けていきたいなと思います。

◆農業生産法人株式会社アルプス・ファーム

荒井良典さん

そばを作り始めて今年で27年目になります。

酷暑や豪雨といった異常気象が続くと品質の低下に繋がってしまいます。

自然が相手なので対策が難しいですが、品質の良い「黒松内町産のそば」を作りつづけるために、たい肥や鶏糞などの有機的な肥料を使った土づくりなどの工夫などにより品質の改善等に取り組みながら、「幻のそば」と言われる奈川在来種を作り続けるための対策を考えていきたいですね。

■新規就農者支援制度

町では基幹産業たる農業を守り育むため、新たに就農を目指す人が、円滑に地域農業の担い手になれるよう支援することを目的とした新規就農者支援制度があります。

支援制度の中には、農業体験実習支援事業や就農研修支援事業といった、農業を始めるためのノウハウを養うことができる事業や、農用地等賃借料助成事業、農用地等取得費助成事業といった新規就農した後に一部費用を助成する事業等、様々な支援事業を行っています。

その他の情報や詳細は町ホームページ内「黒松内町新規就農者支援サイト」を御確認ください。