- 発行日 :

- 自治体名 : 北海道倶知安町

- 広報紙名 : 広報くっちゃん 令和7(2025)年9月号

9月1日の「防災の日」にちなみ、今月号の特集は、いつどこで起こるかわからない災害に備えるための防災について紹介します。

■倶知安町で想定される災害

台風、豪雨、雪解けの洪水、暴風雪などから起こり得る災害

・風水害

・土砂災害

・地震災害

・雪害

・原子力災害など

■災害の発生が少ない地域でも油断は禁物!

日本は、地震や台風などの自然災害が発生しやすい国ではありますが、倶知安町で大きな災害はあまり記録されていません。

しかしながら、過去には災害が起きています。上の2枚の写真は、倶知安町の歴史の中で過去最大級といわれた豪雨災害時の写真です。

昭和56年8月の台風の豪雨で堤防が決壊し、尻別川など町内の河川が氾濫するなどの災害が引き起こされました。農地や道路が冠水し、複数の地域で計50戸以上の住宅が浸水した被害が発生しました。

また、当時の日本国有鉄道胆振線では、寒別・北岡間の線路が流失しました。復旧までは約2カ月を必要とし、長期間にわたって町民の生活に影響を与えました。

■被害が大きかった災害を教訓に「防災の日」を設定

昭和35年、国では9月1日を「防災の日」と定めました。

「防災の日」は、災害により大きな被害を受けた『関東大震災』を教訓に、多くの国民が地震や台風、豪雪などの災害について認識を深めることを目的としています。

また、災害が起きた際に被害が軽減できるよう、事前に備えを行うなど防災意識を高めることも期待されています。

▽関東大震災

大正12年9月1日に神奈川県を震源に起きた地震。被害を受けた建物は約37万棟で、約10万5千人の死者や行方不明者が出るなど甚大な被害をもたらしました。

■災害に備えて日々の準備が大切

町では、災害に備えられるよう「倶知安町防災ガイドマップ」を発行しています。

防災・災害に関する知識や町内の避難所、洪水浸水想定区域などを予想した町内のハザードマップなどを掲載しています。全

戸配布を行っているほか、内容については、本紙右の二次元コードから町HPにて確認することもできます。

■防災や減災で被害を軽減して災害を乗り越える

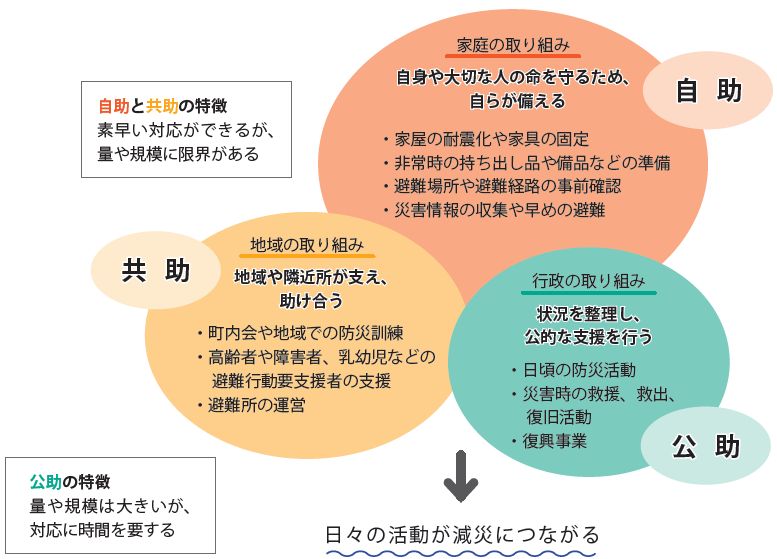

防災は、いつ起こるかわからない災害に備えて事前に取り組む必要があります。防災活動に取り組むことで災害の被害を減らすことができます。

また、災害時には、家庭・地域・行政がそれぞれ取り組むことが必要不可欠で、それぞれの連携が災害を乗り越えるためのポイントとなります。

■災害は突然やってくる!

今、自身がいる場所にあるもの、服装・持ち物だけが、自分の身を守り、生き残るために頼れるものになります。

▽自助…通信手段の確保が必要

・携帯電話用のモバイルバッテリー

・公衆電話用の小銭、テレフォンカード

・近くにいる方に借りる

▽共助…不足しているものがあれば

・替えの衣服がない(衣)

・食料が確保できない(食)

・自宅が全壊してしまった(住)

→近くの方を頼りましょう

反対に頼られることも…

「お互いさま」のことであるため、普段からの近所同士の関係づくりは重要です。

顔を合わせたらあいさつをする、見かけたら声をかけるなどの交流が防災や身を守ることにつながります

▽今、災害が起きたら…?

1.まずは自身の安全を確保する

「シェイクアウト訓練」などでとっさの行動をとれるようにしておく

2.家族や身近な方の安否を確認する

3.避難をする自宅に留まるか、避難所へ逃げる

4.「食べる」、「寝る」、「排泄する」場所を確保する

特にトイレの確保が重要

→だからこそ、非常時の持ち出し品や備蓄を整え、訓練をしておくことが大切です