- 発行日 :

- 自治体名 : 北海道中川町

- 広報紙名 : 広報ナカガワ 令和7年9月号

9月21日は「世界アルツハイマーデー」です。

1994年に国際アルツハイマー病協会が、認知症への理解を深めるために、世界保健機関(WHO)と共同で制定しました。

日本でも2024年1月に施行された認知症基本法において、認知症への理解と関心を広めるため同日を「認知症の日」と定めています。

アルツハイマー病は、認知症の主な原因疾患であり、脳に異常なたんぱく質(アミロイドβ)が沈着して、脳の組織を委縮させ機能が低下する病気です。

高齢化に伴い増え続けている認知症の中で、6割以上がアルツハイマー型認知症です。

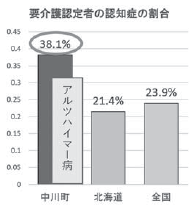

中川町でも認知症の割合は増えてきており、令和5年度の要介護・要支援認定者の中では、38・5%と全道よりも高く、31%がアルツハイマー病でした。

認知症は徐々に進行していきます。

診断されたら、かかりつけ医と治療の必要性なども相談しながら、家族と一緒に進行を抑えていく環境づくりをしていきましょう。

■認知症が進んできたら

それでも、認知症が進行して中等度以上になると、下記のような症状も現れはじめ、生活の中で困ることも増えていきます。

この段階になると、本人も深く考えることが難しくなるため、日常生活では周囲からの手助けや介護が、必要になっていきます。

一方で家族も、その様子をみて一人にしておくのは心配と感じることも多くなり、対応に苦慮することも増えていきます。

本人も身近で接している家族も、お互いに疲弊しないようにしながら、日常生活を維持していくため、早めに対策を考えていくことが大切です。

~中等度以上になると現れてくる症状~

・これまでできていた事ができなくなる。

・怒りっぽくなるなど興奮しやすくなる

・被害妄想が現れやすい

・道に迷って家に帰ることができなくなる など

◇適切な接し方を学んでおきましょう

認知症であることを受け入れるまでには時間がかかります。

できないことが増えて、反応や表情が乏しくなっていても、感情はそのまま維持されています。

子ども扱いせず、尊厳を傷つけないように接していくことが大切です。

お互いに感情が高ぶってしまったり、いらいらをぶつけてしまいそうになる時は、買い物など外出したり、別の部屋に行くなどして、30分程を目安に離れる時間をつくることも大切です。

少し時間をあけることが、お互いに気持ちを落ち着けることにつながります。

日常の介護は、身近な配偶者などの家族が一人で抱え込んでしまいがちです。子どもや周囲の人に相談して、たまに手伝ってもらうようにしましょう。

何かあったときに、頼ることのできる誰かがいることは、心の支えにもなります。

◇介護保険サービスの活用を検討しましょう

家族が介護から離れる時間をとれるよう、利用できる介護サービスもあります。

要介護認定を受けて、デイサービスやホームヘルパーなどのサービスを利用することは、家族以外の人と接する機会が増えて脳の刺激になり、認知症の進行を抑えることにつながります。

また、デイサービスでは、決まった日時に行き、身体を動かしたり、人と交流することで、不規則になりがちな生活リズムを整え、適度な疲労からより良い睡眠にもつながります。

問い合わせ先:住民課健康推進係 保健師

【電話】7-2813