子育て 【特集】9年間、ずっとつながる学びへ―

- 1/13

- 次の記事

- 発行日 :

- 自治体名 : 北海道清水町

- 広報紙名 : 広報Shimizu 2025年8月号

小学校と中学校。子どもたちにとって、二つの学校の間には「進学」という節目があります。

新しい環境にわくわくしながらも、勉強の内容が難しくなったり、学級担任制から教科担任制に変わったり―

このような変化が、子どもたちの心や学びに、負担をかけることがあります。「小中一貫教育」は、こうした課題を解決するための教育の一つです。

清水町は、令和2年度から段階的に準備を進め、今年度から本格的に小中一貫教育を始動しています。

まちの小学校と中学校をつなぐために、どのような学びが始まっているのでしょうか。

この特集では、小中学校の先生の声などを交えながら、小中一貫教育の特徴や今後の展望をお伝えします。

〔CHECK!!〕

■中1ギャップ

小学校→中学校

小学校から中学校に進むときの環境の変化で、勉強や人間関係、生活になじめない状態のこと。

〔POINT!!〕

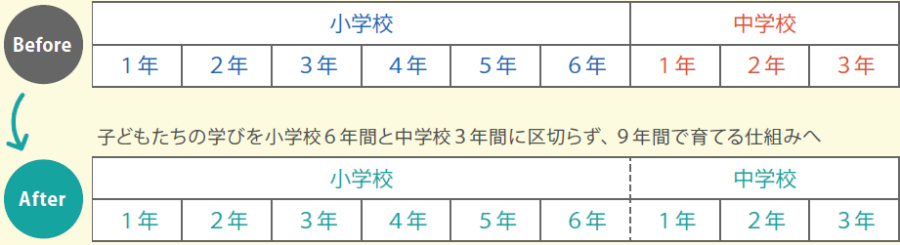

■9年間をひとつづきの学びとして考えます

小中一貫教育は、小学校6年間と中学校3年間を切れ目なくつなげて、9年間を一つの学びの流れとして考える教育の仕組みです。子どもたちの発達や学びに合わせ、小中学校の先生同士が連携して、一貫した教育を行います。

〔POINT!!〕

■小中学校の校舎はこれまで通り別々です

小中一貫教育での校舎の活用形式は、主に3つあります。清水町は、小中学校の校舎を同じにせず、今ある4校を活用する「施設分離型」を採用しています。そのため、各校ごとに校長先生が置かれ、各行事もこれまで通り行われます。

〔POINT!!〕

■小中一貫教育の特徴は大きく3つあります

◇中学校の先生が小学校で授業をします

中学校の先生が小学校へ行って授業をします。子どもたちは中学校の先生と顔見知りになれるため、不安感の軽減が期待されます。

◇教科担任制へ向けた授業の準備ができます

小学生のうちから、教科ごとに先生が変わる体験ができます。また、専門性の高い授業により、学習意欲の向上と質の高い学びが期待されます。

◇小中学生の交流活動がより活発になります

小学生にとって、中学校生活のイメージが持ちやすくなることが期待されます。御影地区では、小中合同の地域清掃を行いました。

〔CHECK!!〕

■小中一貫教育だと、これってどうなるの??

さまざま疑問にお答えします!

Q.学力に影響はあるの?

A.9年間を見通した学びを進めることで、基礎学力・体力が定着しやすくなります。清水町は、自らの夢や目標に向かってたくましく歩む力、思いやりと豊かな感性を身に付けた子どもたちを育むことを目指しています。

Q.部活動や制服はどうなるの?

A.これまで通り、変わりはありません。部活動と制服は、中学校で設置・制定しているものです。小中一貫教育になっても、小学校で設置・制定される予定はありません。

Q.入学式や卒業式はどのように行うの?

A.これまで通り、それぞれの学校ごとに入学式と卒業式を行います。また、運動会や体育祭、学習発表会や文化祭などの学校行事も、各校が企画し児童生徒が主体的に考えて行うものです。

Q.先生たちの連携はどのように進めているの?

A.清水地区、御影地区ごとに連携して進めています。さらに、先生たちは学習部・生活部・研修部に分かれ、部会ごとに小中一貫教育の推進へ向けた協議を重ねています。

〔CHECK!!〕

■授業などを通して子どもたちと一番近くで接している教育現場の声をお届けします―

◇御影小学校5年生の担任をしています!

御影小学校教諭

保苅 敬貴 さん

中学校の先生が小学校で授業を始めた当初は、子どもたちのなかで「学級担任の先生には困ったことを言えるけど、教科担任の先生にはどう伝えれば良いのだろう?」という不安さがあったようです。小中一貫教育が進むにつれ、そういった気持ちが軽減されて、教科担任の先生にも相談して良いことを経験し、安心して進学している様子がうかがえます。

先生方が共通認識を持つことも非常に大切に感じていて、中学校の先生と話し合える機会が増えたことがありがたいです。

◇清水小学校へ英語の授業に行っています‼

清水中学校英語教諭

土井 誠人 さん

子どもたちにとって知っている先生が中学校にいるというのは、入学時の安心感につながっていると感じます。小学校のときの様子や学年の雰囲気などを知れるのは、中学校側にとっても、強みになっています。

教員としても、指導するうえで、子どもたちの成長過程を長く見通せることは安心感がありますね。小中一貫教育は今年度から本格的に導入されたばかりなので、小学校の先生との連携という面では、どのようによりブラッシュアップしていくか、今後の議論は必要に感じています。

■まちの小中一貫教育が目指す未来

一般的に、中学校進学時、(1)新しい環境での学習や生活に不適応を起こす「中1ギャップ」、(2)学習や生活指導面での小中学校間の壁、(3)上級生や教職員との人間関係の変化による不安といった課題があると言われています。また、心身の発達や成長においても早期化が見られ、中学校段階の特質が、小学校段階で見られる傾向があります。

そのような課題を和らげ、子どもたちが健やかに過ごせるよう、さまざまな年齢の集団との関わりを増やし、多角的・多面的な見方や考え方ができ、夢や希望に向かって主体的に取り組んでいける力を育てていきたいと考えています。

学校教育課教育指導幹

山川 修 さん