- 発行日 :

- 自治体名 : 福島県相馬市

- 広報紙名 : 広報そうま (令和7年1月1日号)

■毎年1月26日は、「文化財防火デー」です。

文化財防火デーは、昭和24年1月26日に、現存する世界最古の木造建造物である法隆寺(奈良県斑鳩町)の金堂が炎上し、壁画が焼損したことをきっかけに制定されました。

この事件は国民に強い衝撃を与え、火災など災害による文化財保護の危機を深く憂慮する世論が高まったことから、翌昭和25年に文化財保護の統括的法律として文化財保護法が制定されました。

その後、文化財保護意識の一層の強化徹底を図るために、法隆寺金堂の焼損した日であること、1月と2月が1年のうちで最も火災が発生しやすい時期であることから、昭和30年に、1月26日を「文化財防火デー」と定めました。それ以降、この日には、全国的に文化財防火運動が展開されるようになりました。

本市も文化財防火デーに合わせて、市内の文化財所在地などで訓練などを行っています。

◆令和6年度 市の文化財防火デー

本市では、文化財の所在地となっている神社や寺院などを対象に、文化財防火デーに合わせた訓練や査察を行っています。

※一般の方は参加できません。

○文化財消防訓練

万蔵院で、地区住民や消防団員などが参加し、文化財の運び出しなどを想定した消火訓練を行います。

実施予定日:1月25日(土)

○防火査察

市内の文化財の所在地などで、消防署員が査察を行い、建物の状況に合わせて、火事を防ぐための改善点などを確認します。

■そもそも文化財とは

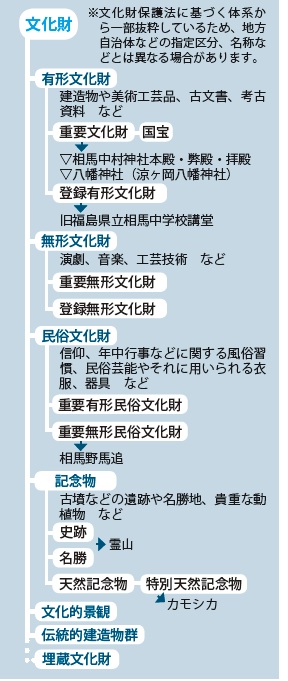

文化財は、「長い歴史の中で生まれ、育まれ、今日の世代に守り伝えられてきた貴重な財産」です。例えば、神社や寺、仏像、絵画、祭り、遺跡、貴重な動物や植物などが含まれ、いろいろな種類があります。以下などの項目ごとに、国などが指定や登録をする文化財のほかに、指定されていないものも文化財であり、守るべき貴重な財産です。

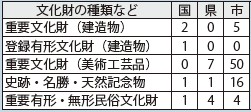

■市内の指定文化財件数

市内には、92件の国、県、市の指定または登録の文化財があります。

■文化財は歴史の積み重ねから生まれ、地域の人のアイデンティティーを支えるもの

○温暖な気候と城下町の文化が育んだ文化財

相馬中村藩の城下だった相馬市には、歴史的文化的な遺産がたくさん残っています。城だけではなく、町や農山漁村の人が育んだ文化財もあるんですよ。いずれも、長く藩の中心であったという歴史の厚みが、文化的な特徴を生んでいるのだと思います。

また、この地方は海も山もあり気候も温暖であったことから、人的な交流も盛んだったようで古い時代の遺跡も多いですね。

○私たちの歴史には自慢する価値がある

文化財は、歴史の積み重ねから生まれて、地域の人のアイデンティティーを支えるものだと思います。特別なものはない場所に思えても、どんな所にも歴史があり、それには価値がある。私たちの歴史や文化が生み出した文化財は、地域の住民が自慢できるものだし、私たちはそれを磨く必要があると考えます。道端の石のようなものの中から価値あるものを掘り出して、光を当て、大事なものだと知ってもらう努力を重ねたいですね。文化財は空気と同じで、身近すぎてその価値に気づきにくい。でも歴史や先人が残してくれた「本物」なんです。

文化財というと、国や地方自治体が指定したものだけと思われがちですが、指定されていない文化財の方が圧倒的に多いです。指定、未指定にかかわらず、歴史や文化の遺産としての価値は何ら変わりません。このことはぜひ知っておいていただきたいし、文化財保護法でも、文化財を広く捉えて保存活用を図ろうとしています。

○継承し、生み出していく

今後は、文化財を市民みんなの財産として次の世代に継承しつつ、二次的な活用をしていくことも、私たちの世代の役割だと考えています。市民の皆さんに応援団になってもらって、みんなで知恵を出し合い、新しい価値や楽しみを生み出して、暮らしに生かしていくことも、文化財の可能性を広げることにつながると思います。

市文化財保護審議会会長 岩崎真幸さん

プロフィール:市文化財保護審議会会長を務めるなど、本市の文化財に長く携わる。みちのく民俗文化研究所代表。福島県民俗学会会長。

問い合わせ先:生涯学習課

【電話】37-2278

■大切な文化財を守るために防火メモ

建築年度の古い木造建造物で火災が発生すると、大規模火災につながる危険性があります。

日ごろから地域住民や地区防災組織で訓練などを行い、自らも次の防火対策を確認ください。

・コンロなど火を使用する場所の周りに燃えやすい物を置かない。

・古いコンセントのほこりを掃除する。

・消火器や火災報知器など消防設備が作動するか点検する。

問い合わせ先:地域防災対策室

【電話】37-2121