その他 つるがしま100年のあゆみ(1)

- 1/33

- 次の記事

- 発行日 :

- 自治体名 : 埼玉県鶴ヶ島市

- 広報紙名 : 広報つるがしま 令和7年8月号

2025年(令和7年)は、昭和元年から数えて100年に当たる節目の年です。1926年から1989年まで続いた昭和時代。苦難と復興、まさに激動の時代でした。

今、「昭和」から学ぶことが多くあります。広報連載と企画展で、昭和から現在へと躍動するつるがしまを振り返る特別企画『つるがしま100年のあゆみ』。今回はシリーズ第1弾として、昭和元年以降の鶴ヶ島100年間のトピックと、戦前戦中の様相を紐解きます。第2弾は10月号、企画展は11月ごろを予定しています。ご期待ください。

▽昭和100年は戦後80年

明治時代以降、近代国家へと歩み始めた日本ですが、世界恐慌などで不況が続く中、戦争という道を選んでしまいました。戦争によって失われたものは非常に大きいですが、終戦を機に経済や文化といったさまざまな面から「平和」を目指す新たな歩みが始まりました。

今年は戦後80年の年にも当たります。戦後の目覚ましい復興と経済成長により、現在は世界有数の経済大国として豊かな暮らしを享受していますが、それは苦難の時代をたくましく生きた人びとの努力が礎となっています。

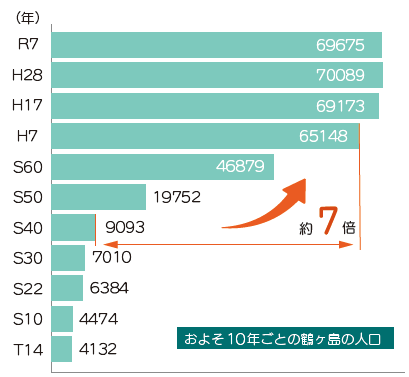

▽つるがしま100年間の人口推移

鶴ヶ島は日本の高度経済成長期に合わせ、住むまち、暮らすまちとして選ばれ、発展してきました。昭和41年の町制施行前後から人口増が顕著となり、平成7年までの約30年間で、人口が7倍以上に増加しました。これは、全国でも有数の増加率でした。

近年は約7万人と、ほぼ横ばいで推移しています。

(横軸:人)鶴ヶ島市オープンデータ・国勢調査より作成

【昭和】1926~1989

〇1930(昭和5年)

鶴ヶ島大規模開墾第1号下新田開墾組合施行

〇1932(昭和7年)

東武東上線鶴ヶ島駅開設

〇1932(昭和7年)

村内に電気が引かれ、電灯がつく

〇1932(昭和7年)

白鬚神社大ケヤキ、埼玉県指定天然記念物に指定

〇1934(昭和9年)

越生鉄道(現・東武越生線)でガソリンカーが運行。一本松駅開設

〇1941(昭和16年)

陸軍坂戸飛行場完成

※上:飛行場内事務棟

下:建設地内にあった大塚野新田の御嶽山

〇1945(昭和20年)

鶴ヶ島村役場の2階すべてが陸軍航空施設部隊事務所として使用される

※写真は大正3年村役場完成時

〇1947(昭和22年)

鶴ヶ島中学校開校

※写真は昭和26年ごろ

〇1954(昭和29年)

鶴ヶ島村工場誘致条例制定

〇1960(昭和35年)

学校給食始まる

〇1964(昭和39年)

中断前、最後となる脚折雨乞が開催。のち、昭和51年に脚折雨乞行事保存会により行事が復活

〇1965(昭和40年)

新庁舎完成

〇1966(昭和41年)

鶴ヶ島町制施行

〇1968(昭和43年)

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

坂戸、鶴ヶ島下水道組合設置

〇1969(昭和44年)

才道木に市内初の信号機が設置

〇1972(昭和47年)

坂戸・鶴ヶ島消防組合設置

〇1974(昭和49年)

高倉獅子舞、鶴ヶ島町指定文化財第1号に指定

※写真は昭和33年奉納時

〇1975(昭和50年)

関越自動車道開通

鶴ヶ島インターチェンジ開設

※写真は昭和51年ごろ

〇1979(昭和54年)

東武東上線若葉駅開設

【平成】1989~2019

〇1990(平成2年)

新庁舎完成

〇1991(平成3年)

鶴ヶ島市制施行

〇1996(平成8年)

首都圏中央連絡自動車道(圏央道)開通

圏央鶴ヶ島インターチェンジ開設

〇1996(平成8年)

鶴ヶ島市立中央図書館開館

〇2003(平成15年)

鶴ヶ島市運動公園開園

〇2007(平成19年)

つるゴン生誕

〇2011(平成23年)

「つるバス」「つるワゴン」運行開始

〇2018(平成30年)

バンド「鶴」を鶴ヶ島ふるさと応援大使に任命

【令和】2019~

〇2020(令和2年)

ゆるキャラ(R)グランプリ2020つるゴンが全国3位入賞

〇2021(令和3年)

鶴ヶ島グリーンパーク開園

※詳しくは本誌2,3ページをご覧ください。