- 発行日 :

- 自治体名 : 新潟県妙高市

- 広報紙名 : 市報みょうこう 令和7年11月号

時代や学問分野別ではなく、全国的にも珍しい「テーマ」に沿って編さんすることを目指している『妙高市史』。このたび学識経験者で構成される市史専門委員会が設置され、執筆のための史資料調査がスタートしました。今回は、編集会議の中で検討されている各巻の中心テーマを紹介します。

■妙高山と生活文化との関係を紐解く第1巻

妙高戸隠連山国立公園の一角を占め、数多くの優れた景勝地をもつ妙高山。第1巻では、観光地としてにぎわう現在の姿になるまでの歴史とともに、霊山としての江戸時代までの歴史や、その中心にあって、現在に続く登山・温泉・食の文化を生み出した関山宝蔵院の活動などを取り上げます。また、絵画、校歌、文学作品などを通して、妙高山がもつ文化芸術の源泉としての一面についても広く紹介します。

■境界地域としての独自の歴史・文化を浮き彫りにする第2巻

日本海沿岸地域と中部山岳地域を結び、古くは越後国と信濃国、現在は新潟県と長野県が接する境界地域に位置する妙高市。第2巻では、交通や経済、信仰や文化など、境を越えて広がるさまざまな事象を取り上げ、人や物が往来し、北陸の文化と信州の文化が交錯する中で形成されてきた妙高山麓の地域文化の特色を明らかにします。

■水や雪に寄り添う暮らしを見つめ直す第3巻

日常の生活やさまざまな産業に欠くことのできない自然資源が水と雪です。長い間、水や雪は人の力が及ばない克服すべき対象であり、恐れや祈りの対象でもありました。第3巻では、水や雪を生み出す地形や気候の特徴、新田開発と水争いの歴史、発電と農業の共存・共栄を実現した水資源開発モデルの誕生秘話、水や雪を生かした産業の現状などを整理し、先人たちの苦労を偲ぶとともに、これからの資源利用の可能性を考えます。

■これまでの歴史から未来を展望する第4巻

最終巻となる第4巻では、生活の土台となっている大地の形成過程を明らかにし、特色ある地場産業との関わりを読み解いていきます。また、原始・古代と呼ばれる大昔から、時代とともに変化してきた社会の組織や働き方、助け合いの仕組みなどを概観し、現代社会が抱える諸問題の背景を探るとともに、その先にある未来の社会を展望します。

■調査・執筆に向けて本格始動

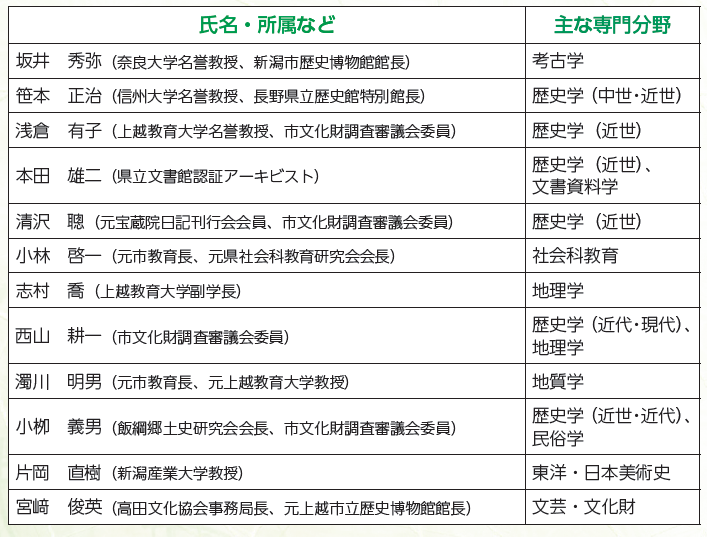

7月に開催した第1回市史編集会議において、以下の12人を編集委員に委嘱しました。この編集委員を中心に、史資料の調査や原稿の執筆を進めています。

妙高市史の編集委員

問合せ:生涯学習課 市史編さん室

【電話】74-0035