- 発行日 :

- 自治体名 : 山梨県北杜市

- 広報紙名 : 広報ほくと 令和7年6月号

■浦(うら)ノ城(しろ)はどこか

○浦ノ信本(のぶもと)

戦国時代の主に郡内地域の出来事を記した『勝山記(かつやまき)』の享禄(きょうろく)5年(1532)9月の項には次の記述があります。

「比ノ年ノ九月浦ノ信本武田殿へテキヲ被食候(めされそうろう)(中略)去程二一国ヲヨセテ浦ノ城ヲセメ被食候(中略)サレトモツイニ浦ノ信本劣(ま)ケ被食候て(中略)一国御無為(おんむい)二ナリ候」

浦ノ信本は逸見(へみ)(今井)信元、武田殿は信玄の父、武田信虎を指します。信虎に背いた信元が浦ノ城に籠(こも)りますが、攻められて信元が降伏し、御無為(平穏)になったとの記事で、これをもって武田信虎による甲斐国統一が達成されました。

現在「浦ノ城」と伝わる城はありません。信元が逸見(現在の台上を中心とする地域の旧称)を名乗り、本拠地にしたと考えられることから、北杜市内のいずれかの城であることは確かなようです。

○今井流逸見氏

信元の系統は元々逸見を本拠としていた逸見氏と違うため、今井流逸見氏として区別されます。その初代信景(のぶかげ)は守護(幕府が任命した一国単位の軍指揮官)武田信重の弟でした。

応仁4年(1470)に信濃勢の襲撃(しゅうげき)を受けた逸見氏が滅亡すると、空白地帯となった逸見の地に守護信重は弟の兵庫助(ひょうごのすけ)信泰を入部させました。江草を本拠地とし、江草信泰と名乗りますが、若くして亡くなったため、その下の弟の今井信景が跡を継ぎました。

当時の武田氏は、守護の座を巡って対立した逸見氏との抗争が決着し、荒れた国内の復旧が急務でした。逸見氏の旧領に親族を入れることで安定化を図りましたが、今井氏は逸見の地に勢力を広げ、有力な領主として武田氏に対抗する勢力となっていきました。

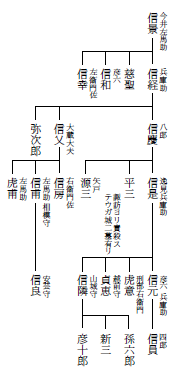

信虎と戦った信元は、信景から数えて5代目の当主にあたります(下系図参照)。

○浦ノ城はどこか

浦ノ城とはどこを指すのでしょうか。初代信景が兄信泰から所領を引き継いでいるので、まず獅子吼(ししく)城が候補に挙がります。幕末に編纂(へんさん)された地誌『甲斐国誌』は「虚々井浦(こごいうら)」という呼称があったという点から、中小倉(なかこごえ)にある中尾城を想定しています。『須玉町史』では獅子吼城、中尾城も含めた逸見氏の城の総称と捉えています。

ただ、信景の子孫は江草ではなく逸見を名乗っていることから、本拠を移している可能性も考えられます。

いくつもの街道が交差する若神子は当時から交通の要衝(ようしょう)であり、発掘調査からは長坂ICを中心にした一帯に中世の遺跡が多いことが分かっています。そうすると若神子城や谷戸城、深草館も候補に入れてもよいかもしれません。

謎の解明には、発掘調査とともに、地元に残る記録や伝承を丹念に掘り起こしていくことが必要になります。

問合せ:学術課

【電話】42・1375

【FAX】25・2019