- 発行日 :

- 自治体名 : 山梨県笛吹市

- 広報紙名 : 広報ふえふき 2025年8月号

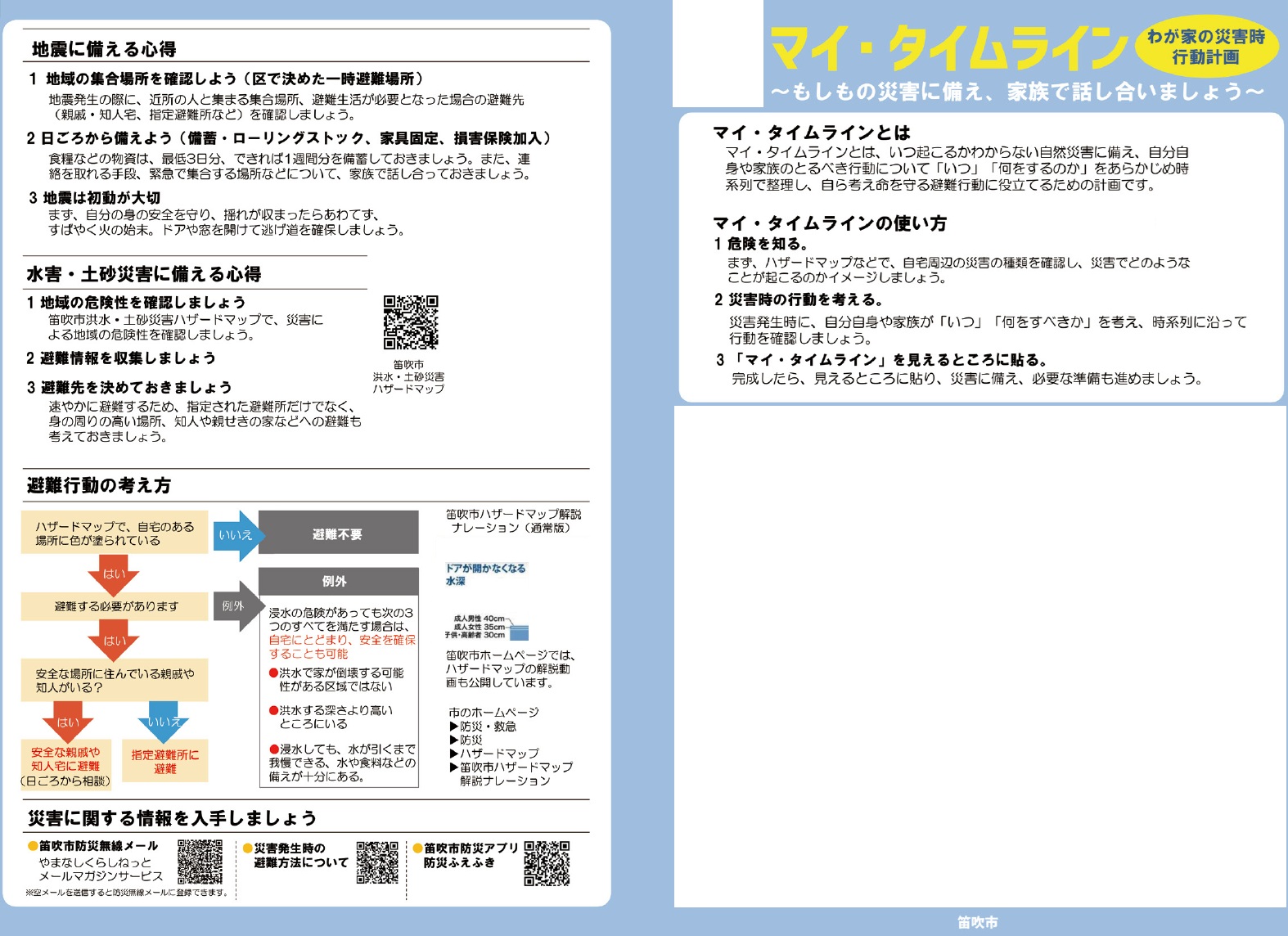

〜この資料を持って防災訓練に参加しよう!!〜

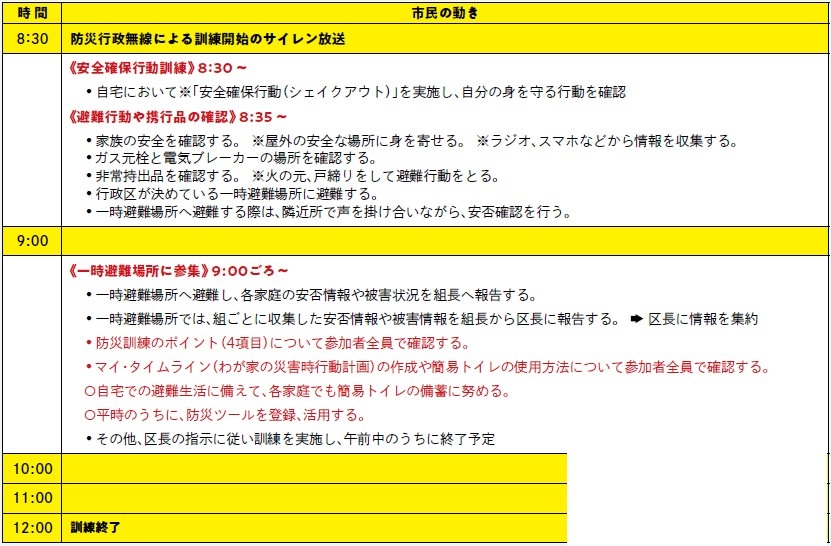

■訓練スケジュール

日時:8月31日(日)午前8時30分~正午まで

場所:行政区が決めている一時避難場所等(区役員または組長に確認してください)

・総合防災訓練で実施する項目

※災害発生時に実施する項目

〇平時のうちに実施する項目

■行政区における防災訓練のポイント

以下の4項目について、防災訓練を通じて、区民全員で確認してください。

1 地震発生時の安全確保行動(シェイクアウト)を確認する。

自助と共助の基本は、「けがをしないこと」です。自分が助かることで、周りの人を助けることができます。

下記の〔安全確保行動〕を地震発生時に実践してください。

(1)姿勢を低く!

(2)頭を守って!

(3)揺れが収まるまでじっとして、動かない!

2 地震発生直後、避難行動を開始する基準を確認する。

在宅時、笛吹市において「震度5弱以上」の地震が起こった場合、自主的に行政区で決められている一時避難場所へ避難します。

笛吹市で震度5弱以上の地震が発生した場合、自宅に被害がなくても、必ず一時避難場所へ避難し、組長に家族の安否と近隣の被害情報を伝えます。

避難の際は、隣近所で相互に声掛けを行い、安否と被害状況を確認し、一時避難場所に避難します。

_区の「一時避難場所」は、_です。

発災時、行政区役員および消防団員は、避難の際に支援が必要な方(要支援者)の安否確認、避難誘導や、建物内に閉じ込められた人の救助活動を行います。

この際、迅速な対応が求められることから、地域住民が力を合わせて共助の活動に協力します。

3 災害種別ごとの指定避難所を確認します。

災害種別ごとに指定避難所が異なる地域があります。お住まいの地域で、想定される災害と指定避難所の場所を確認してください。

また、自宅が被災して避難する場合の避難先は、指定避難所ありきではなく、親戚宅、知人宅への避難など、分散避難を平時のうちに計画してください。

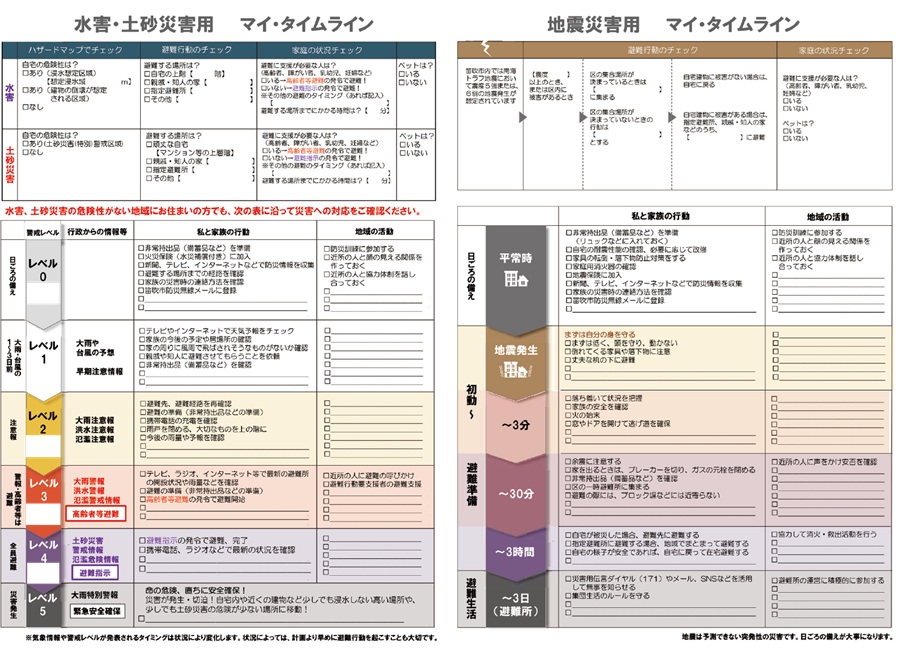

4 各世帯で非常持出品、備蓄品およびマイ・タイムラインを準備します。

各世帯で、避難の際に必要となるものを「非常持出品」として準備します。

また、救援物資等は、発災後すぐに届かないことが想定されるため、最低3日分、可能であれば1週間から10日分の「備蓄品」を準備します。

訓練当日、区を中心に、マイ・タイムラインの必要性について確認し、各家庭において、いつ起こるか分からない自然災害に備え、自分自身や家族が「いつ」「何をするのか」を計画します。

■避難時の安否確認および被害情報の報告について

○安否確認とは

安否確認とは、地震、水害など大きな災害に見舞われた時に、地域住民などの生存や、現在の状況を確認することを意味します。

自力での移動が難しい一人暮らしの高齢者をはじめ、家族や隣人、友人、地域の住民などの無事を確認し、安全な環境を確保することが大切です。負傷している場合は、救急車を呼ぶ必要があり、安否が確認できない場合は、救出を急がなければならない可能性もあります。

このため、安否確認は、正確に素早く行う必要があります。

行政区のように多くの住民の安否確認を行う場合は、一人ひとりに連絡をするのは非効率な上、災害時には電話がつながらないこともあります。安否情報の確認、集計に膨大な時間と手間が必要になります。

平時のうちに市民が、安否確認および被害情報の収集方法を確認し、実践できるよう備える必要があります。

▼安否確認のポイント

○隣近所で相互に声を掛け合う

地震などの自然災害が発生した場合、まずは隣近所の家に声を掛け合い、安否を確認することが重要です。迅速に安否確認等を行うことによって、救助が必要な人を素早く発見し、助けることができます。

○情報を集約させる

地域の住民が近隣の安否確認情報等を一時避難場所において組長に報告し、組長は、区長に報告するというように情報を集約します。

もし、近隣住民の安否確認で救助が必要な人がいる場合は、救急車を要請するとともに、組長に連絡をします。

(1)シェイクアウトで自分の身を守った後、家族の安全と自宅の状況を確認する。

(2)自宅の隣近所の家に声をかける。

(3)道路や家屋、ブロック塀等に破損がないか確認しながら、危険な箇所を避けて、一時避難場所へ移動する。

(4)確認した安否情報、被害情報を組長へ報告する。

(5)組長は情報を取りまとめて、区長へ報告する。

(6)区長は、組長からの情報を取りまとめて、支所へ報告する。(石和地域は、本庁総務課へ報告)

■いざという時困らない!自宅でも備えよう非常用簡易トイレ

○使い捨て携帯トイレの使い方

(1)便座を上げ、ごみ袋を被せて、ずれないようにテープで固定する

(2)便座を下げ、排便袋を被せる

(3)排便後、凝固剤を振りかける

(4)排便袋を外して中の空気を抜き、袋の口を縛って可燃ごみとして処分する