くらし きれいな川を次世代に(1)

- 1/36

- 次の記事

- 発行日 :

- 自治体名 : 山梨県中央市

- 広報紙名 : 広報ちゅうおう 2025年7月号

市では「快適で健やかに暮らせる生活文化都市」という環境像を掲げ、環境基本計画中、基本目標の施策として水質汚濁の防止に取り組んでいます。取り組み内容は「水質汚濁物質の排出抑制の推進」、「生活排水対策の推進」の2つです。

※各項目の棒グラフは全河川の平均値を示しています

■水質調査からわかること

生活排水対策の推進として市では、市内を流れる河川の水質調査を毎年1回行い、経年変化を観測しています。測定地点は田富地区13地点、玉穂地区9地点、豊富地区4地点の計26地点です。

▽令和6年度の水質調査では、過去の結果と比較して、玉穂地区の渋川下流、豊富地区の豊富地区2用水路を除き、大きな変化はありませんでした。渋川下流では流れが滞っているため、濁りが目立つ状況でした。

▽令和4年度から測定方法が変更された大腸菌数は、例年、環境基準を達成できていない箇所が散在していますが、この状況は今回の調査でも大きな変化はありませんでした。

※渋川下流を除き、例年と比較し大きな変化のある調査地点はありませんでした。

※市内を流れる河川は、いずれ釜無川・笛吹川といった富士川水系に流れ込むため、市内の河川の水質保全を行うことはそのまま富士川水系下流域の水質保全の一助にもなると考えられます。

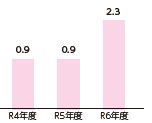

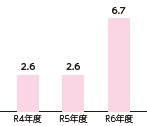

◆生物化学的酸素要求量(BOD)

水中に含まれる有機性物質が、微生物によって生物科学的に分解浄化されるときに消費される酸素の量です。この数値が大きいほど酸素欠乏状態になりやすい水だといえます。

基準値:2mg/ℓ以下

(18)新川下流、(22)渋川下流、(23)豊富2用水路で、環境基準(A類型)を上回り、さらに(22)渋川下流、(23)豊富地区2用水路では、環境基準(B類型)をも上回りました。B類型を上回ったこの2つの地点では他の項目も高い数値を示しており、生活系の汚濁が疑われます。

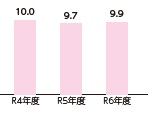

◆溶存酸素量(DO)

水中に溶け込んでいる酸素量のことです。微生物や魚介類、河川や湖沼での自浄作用に不可欠なもので、数値が小さいほど水質汚濁が進んでいるといえます。

基準値:7.5mg/ℓ以上

今回の調査では、(22)渋川下流で、環境基準(B類型)を下回りました。その他の地点では、良好な環境が保たれています。

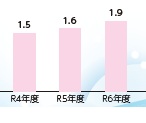

◆全窒素(T-N)

窒素は、自然界では植物などに含まれるほか、生活排水や畜産排水などにも含まれています。稲の生育期に大量の窒素が水田に入ると米質が変化する可能性があります。全窒素は、水中のさまざまな形態の窒素を全体として測定したものです。

基準値:1mg/ℓ以下(湖沼)

基準に適合しており、例年と比較しても大きな変化は確認できません。継続的に安定した状態であるといえます。

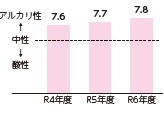

◆水素イオン濃度(pH)

水の酸性、アルカリ性を示す指標です。工場排水などに起因するさまざまな塩類から影響を受けます。水稲では酸性が強いと根の発育が悪くなり、逆にアルカリ性が強いと鉄欠乏になり黄化現象を起こすといわれています。

基準値:6.5~8.5

特殊な工場排水などの影響で著しく変動することもあります。今回の調査では、(16)玉穂公園北側水路を除く全ての調査地点において基準範囲内でした。

◆浮遊物質量(SS)

濁りの原因となる、水中に浮遊する粒径2mm以下の粒子です。この数値が大きいと透明性が低下しているといえます。

基準値:25mg/ℓ以下

(22)渋川下流で環境基準(A類型)を上回りました。その他の地点では良好な環境が保たれています。

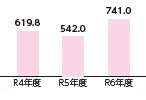

◆大腸菌数

大腸菌は通常人畜の腸管内に生息しているもので、大腸菌が検出されるということは、多くの場合、人畜のし尿などで汚染されていることを意味します。また、一般環境中にこれらの菌群は普遍的に存在しています。

基準値:300CFU/100mℓ以下

(3)新川下流、(11)宇坪川下流、(12)古道川下流、(13)清川下流、(17)山王側上流、(18)新川下流、(19)山王川中流、(20)山王川下流、(22)渋川下流、(23)豊富地区2用水路の10地点で環境基準を超過していました。人を含む動物糞尿による汚濁が心配されます。

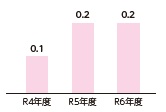

◆全りん(T-P)

生活排水や工場排水、畜産排水などに含まれており、河川の富栄養化を図る指標として利用されています。

基準値:0.1mg/ℓ以下(湖沼)

全26地点のうち、(22)渋川下流と(16)玉穂公園北側水路が高い数値を示しました。(16)玉穂公園北側水路は工業系の汚濁が疑われ、今後注視していく必要があります。

※各項目の棒グラフは全河川の平均値を示しています

○中央市測定地点MAP

※詳細は本誌P.3をご覧ください。

問合せ:市民環境課

【電話】274-8543