- 発行日 :

- 自治体名 : 長野県小海町

- 広報紙名 : 小海町公民館報 第561号

大正元年(一九一二)十一月、松原湖の水を利用して、出力四五〇キロワットの発電能力を持つ八那池発電所が竣工し、佐久地方に電灯が灯ることになった。

大正二年四月、野沢町城山公園において「長野電灯佐久支社」の開業祝賀会が開かれ、二百人以上の人達がまばゆい光の下で園遊会を楽しみ、花火を打ち上げて事業の前途を祝った。

この時から野沢と臼田に電灯が灯り、四月二十日に岩村田、二十一日に小諸に電灯が灯った。

新しい時代の明るい光が家の中に導かれ、明治時代の灯として使われていたランプに比べて油を入れたり、ホヤをみがく手間もなく、電灯は当時の人々の夢の光であった。

佐久地方の村々からは電線を引いて電気をつけたいという申し込みが長野電灯佐久支社に殺到した。

当時の八那池発電所の点灯能力は次の通りとされる。

小諸へ二四○○灯

岩村田へ一六四五灯

中込へ四一三灯

野沢へ九六九灯

臼田へ九五三灯

高野町へ三二○灯

合計六七○○灯これが限界であった。

電灯に対する希望が多かったことから、長野電灯佐久支社は希望する村々へ電線を延長するため、出力三○○キロワットの発電機を二五万円で増設した(八那池第二発電所沓打場)

大正三年二月、発電所の水源池松原湖の水位が下がり、二台の発電機の内一台が発電できなくなった。このため電灯の光は当初の三分の一まで下がってしまった。一般の家では薄暗くなり、製材工場では丸鋸の回る力が落ちて作業ができなくなった。

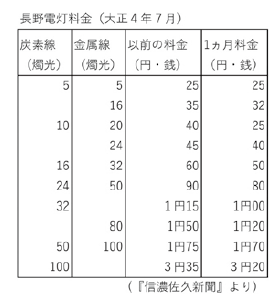

会社では大正四年七月から電灯料金を引き下げ、事態に対応した。

電灯料金は左表にみられるようであった。各家々では経済の状況に応じて、一灯から二灯程度の家が多く、長いコードを付けて各部屋へ移動させて利用した。

電灯の光によって部屋が明るくなり、夜でも本を読んだり、書き物をしたり、縫物が出来るなど、八那池発電所の出現は佐久地方の経済・文化・教育の各方面に多大な影響を与えた。

なお、大正六年この頃から千曲川水系の発電所建設計画が始まる。

町志中世編纂委員

成澤良夫