- 発行日 :

- 自治体名 : 静岡県島田市

- 広報紙名 : 広報しまだ 2025年5月号

日本で唯一、川越しの歴史を伝える国指定史跡「島田宿大井川川越(かわごし)遺跡」の一角にある「川会所」。江戸時代後期に建てられた後、移築を繰り返して、現在の場所で保存されています。

今年から川会所を、江戸時代にあった場所へ戻す工事を実施します。これは、150年ぶりの歴史的転換点。軌跡の集大成となる事業を前に、役割や価値について紹介します。

■川越しに必要な仕事を担う役所

江戸幕府は防衛などの観点から、大井川に橋を架けることや、舟で渡ることを禁じていました。そこで誕生したのが、川越人足(かわごしにんそく)を雇って川を渡る川越制度。川会所は、大井川の深さによって料金を決定したり、川越人足を管理したり、増水時の「川留め」を決定したりする役所のようなところでした。川留めは、多くの旅人を島田・金谷宿に留め、両宿場は大いににぎわったと言われています。

■国内に唯一現存する川越しに使われた建物

大井川と同じように、安倍川や興津川でも人力による川越しは行われていました。しかし、都市開発の結果、当時使用されていた建物は消滅。現在、本市にある川会所が、国内で唯一残る「川越しに実際に使用された建物」となっています。

■文化財価値の向上・歴史の継承のため移築

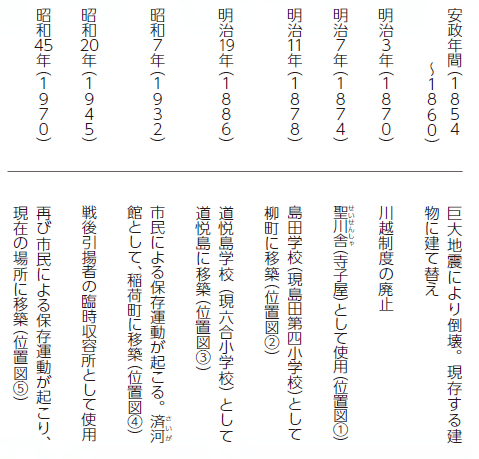

川会所は、安政年間(江戸時代後期)に建て替えられて以降、場所や役割の変更を繰り返しています(下年表参照)。川越遺跡の機能を回復し、江戸時代当時の景観に近づけることで、文化財価値の向上や、後世への川越しの歴史の正確な継承が期待されています。

■川会所の移築変遷

■河原町自治会長 櫻井芳己(さくらいよしみ)さん

川会所は「川越し街道」の中にある、貴重な建物です。江戸時代、川会所は札場の目の前にありました。元の場所に戻ることは、旅人や川越人足の動線が分かるので、歴史を理解する上でとても意味があると思います。川越しへの歴史に理解が深まることは、地域にとってうれしいことですね。

現在、川会所を含む川越し街道は変わりつつあります。新たなお店がオープンしたり、イベントを開催したり、以前よりもにぎわいが生まれていると感じます。さまざまな機会に、多くの人がここを訪れてほしいと思います。そして、一人でも多くの人に、川越しの歴史に興味を持ってもらえれば幸いです。

問合せ:博物館課

【電話】36-7967