- 発行日 :

- 自治体名 : 愛知県刈谷市

- 広報紙名 : かりや市民だより 令和7年1月1日号

火焔(かえん)型土器や遮光器土偶などで知られ、狩猟採集社会だった縄文時代。始まりは氷河期でしたが、次第に温暖な気候となり、人々は四季のある大自然の中で、海や山の恵みを生かして地域性豊かな暮らしをしていました。そんな縄文時代の人々のそれぞれの地域の暮らしを紹介します。

■市内の縄文時代の遺跡

刈谷市は県内でも縄文時代の遺跡が多く、特に市内を流れる逢妻川から衣ヶ浦の沿岸部にかけては、縄文時代早期後半から晩期中頃にかけて貝塚が多く分布しており(表1)、古くからこの地域で海産資源を利用して暮らしていたことが分かります。しかし、当時の暮らしは限られた地域の中で完結していたわけではありませんでした。例えば刈谷市の遺跡から出土する石器は、三河の山間部やもっと遠い地域の産地のものも少なくありません。人々はどのようにしてこれらを入手したのでしょうか。また、刈谷から遠く離れた山間部ではどのような暮らしをしていたのでしょうか。それぞれの地域の遺跡から見つかった出土品を調べてみると、両地域の暮らしぶりの違いや共通点、地域同士のつながりが見えてきます。

◆[Topic] 刈谷西部の縄文遺跡

表1内の貝マークは「刈谷西部の縄文遺跡」として愛知県の史跡に指定されています。

【ID】1006418

※詳しくは本紙8ページまたはPDF版をご覧ください。

▽表1主な縄文時代の遺跡

[縄文時代]

・草創期…16,000年前~11,000年前

・早期…11,000年前~7,000年前

・前期…7,000年前~5,500年前

・中期…5,500年前~4,500年前

・後期…4,500年前~3,200年前

・晩期…3,200年前~2,500年前

■海辺の暮らし

約11,500年前に氷河期が終わり、温暖化に伴う海水面の上昇が急速に進みました(縄文海進)。ピーク時の縄文早期末~前期前半には平均気温が現在より2℃ほど高く、海水面は現在より2~3mほど高かったといわれています。陸地の奥深くまで海が入り込んできたことで、人々は積極的に海へ出て、魚介類や海藻などの海産資源を獲得・利用するようになったと思われます(P9、図1)。衣ヶ浦沿岸では縄文早期後半から、刈谷市の八ッ崎貝塚などの貝塚が形成されます。三河湾周辺の比較的穏やかな内湾では海産資源が獲得しやすく、人々が定住的な生活を始める一因になったと考えられます。そして海産資源が豊かな三河湾沿岸部は、縄文後期~晩期には日本でも有数の貝塚分布地域になりました。

貝塚から出土した当時の道具や食料の食べかすを調べると、沿岸部の集落では周囲の森で狩りや植物採取も行いながら、干潟で貝を採ったり、遠浅の海でシカの骨などで作ったヤス(P9、図2)を使って突き漁をしたり、石のおもり(P9、図3)をつけた漁網で魚を捕ったりして暮らしていたことが分かります。

■山辺の暮らし

温暖化は森にも変化をもたらしました。寒冷期に多かった常緑針葉樹に代わって落葉広葉樹や照葉樹が繁茂した森には、ドングリなどの堅果類を好むシカやイノシシなどの獣が多く住むようになり、狩りの獲物が増えました。また、森の中で素早く動く獲物に対して、槍よりも効果的な狩りの道具として弓矢が広く使われるようになりました。

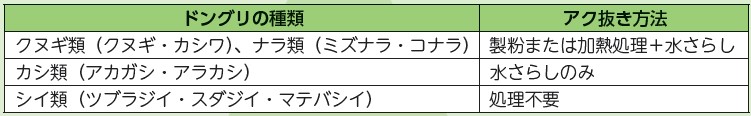

森では山菜やキノコなどが一年を通して採れ(P9、図4)、土掘り具である打製石斧は、森に自生するヤマノイモなどの根菜類を掘り出すためにも使われていたと考えられています。・・堅果類は、人々にとっても無くてはならない食料でした。敲石(たたきいし)を使って殻を割り、石皿と磨石(すりいし)で中身を粉状にすりつぶしたドングリは、種類に応じて渋味を取り除く処理(アク抜き、表2)をした後、クッキーやパンのような形にして焼いたり、土器で煮たりして食べていたと考えられています。また採れた堅果類は貯蔵用の穴に入れるなどして保存もしていました。

縄文時代は狩りや漁による獲物を主に食べていたと考えられがちですが、それらに比べて容易に手に入れることができたであろう堅果類などの植物質食料こそが、人々の食生活を根底で支えていたのです。大量に得た食料を貯蔵し、計画的に消費することで、人々は安定的な定住生活を送ることができました。広大な森を抱える山は、それを支える食料の宝庫だったといえるでしょう。

◇表2 ドングリのアク抜き処理

※詳しくは本紙8ページから9ページ、またはPDF版をご覧ください。