健康 【特集】40歳から始まる「もしも」への備え

- 1/39

- 次の記事

- 発行日 :

- 自治体名 : 三重県紀宝町

- 広報紙名 : 広報きほう 令和7年8月号

■介護保険ってなに?

高齢化が進む現在、介護はだれにとっても避けられない、身近な課題です。

介護保険制度は、要介護状態になってもできる限り住み慣れた地域で自立した生活を続けられるよう、地域全体で支える仕組みです。

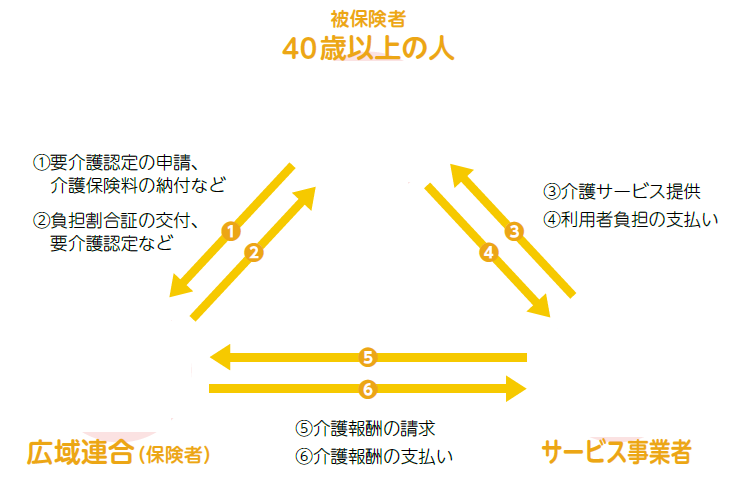

この制度では、紀南介護保険広域連合が保険者となり、40歳以上の住民が被保険者として保険料を納め、介護が必要になったときに1~3割の自己負担で、訪問介護や通所介護などさまざまな介護サービスを利用することができます。

町では、地域包括支援センターを中心に、高齢者やご家族の相談支援、介護予防支援、権利譲渡など、幅広い取り組みを行っています。

今回の特集では、介護保険制度の基本的なしくみや利用の流れなどをご紹介します。

■介護保険のしくみ

※詳しくは本紙をご覧ください

■介護保険サービス利用までの流れ

1 相談・要介護認定の申請

地域包括支援センターや役場福祉課の窓口で相談し、要介護認定の申請をします。

2 認定調査・主治医意見書

広域連合の職員などが自宅などを訪問し、聞き取り調査(認定調査)を実施します。

3 審査・判定

認定調査の結果などから、要介護状態区分が判定されます。

4 認定結果の通知

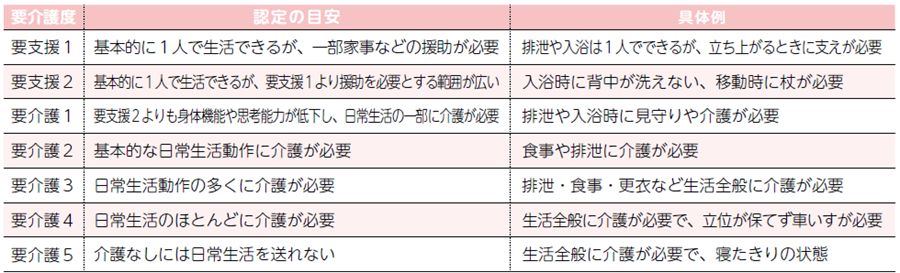

要介護認定の結果が記載された通知書が自宅に届きます。認定は、以下の表のとおり「要支援1・2」から「要介護1~5」までの7段階および「非該当」に分かれています。

5 ケアプラン作成・サービス利用

認定後、ケアマネジャーと相談しながら、介護サービスの計画(ケアプラン)を作成します。その後、ケアプランに基づいた利用が開始されます。

■教えて!介護保険Q and A

ここでは、役場福祉課および地域包括支援センターのみなさんに介護保険に関するよくある質問に回答いただきました。

介護保険のこと、お困りごとがあれば、いつでもお気軽にご相談ください。

Q.介護保険で利用できるサービスは?

A.訪問サービスや通所介護など

要介護度や状態に応じたケアマネジメントにより、必要なサービスを利用できます。例えば、自宅で生活する方には、訪問介護や訪問看護などの訪問サービス、通所介護で運動や入浴、ショートステイで一時的に宿泊することも可能です。さらに、手すりの取り付けなどの住宅改修や福祉用具の貸与、購入支援も受けられます。

Q.介護保険料が高くなってきているのはなぜ?

A.介護保険を利用する人が増えたため

介護保険が開始された平成12年の保険料(基準額)は、37,650円でしたが、令和6年には86,640円となっています。これは、高齢者の人口が増え、介護サービスを利用する人が年々多くなっているためです。なお、紀南地域の令和5年3月末の介護保険認定率は、23.6%と高齢者の約4人に1人が認定を受けており、県内トップとなっています。

Q.ケアマネジャーは何をしてくれる人?

A.適切なサービスを受けるためのサポート役

ケアマネジャーは、要介護(要支援)認定などを受けた方の心身の状態や相談に応じ、ケアマネジメントを実施し、適切なサービスを受けられるようにケアプランの作成や広域連合(保険者)、サービス事業者などとの連絡調整を行います。介護(予防)を必要とする方ができる限り自立した生活を送ることができるよう、適切なサービスを受けるためのサポートをすることが役割です。

Q.要介護認定を一度受けたらずっと有効なの?

A.ずっと有効ではなく、更新が必要です

要介護(要支援)認定はずっと有効ではありません。基本的に有効期間が定められており、初回が6か月~1年、2回目以降は1~4年ごとに更新が必要です。更新時には心身の状態を確認するため、再調査や医師の意見書が必要になります。また、状態が改善すれば要介護度が軽くなったり、反対に悪化すれば重くなったりすることもあります。

Q.今のところ介護サービスは必要ないけど、申請した方がいいの?

A.無理に申請をする必要はありません

介護サービスは必要になったときに申請すれば利用できるため、無理に申請する必要はありません。また、要介護認定は、今の状態で審査されるため、必要なときに申請したほうが適切な認定を受けることができます。要介護認定に必要な調査や医師の意見書などにも介護保険料が使用されているため、一人ひとりが適正に利用することで制度を守ることにつながります。