- 発行日 :

- 自治体名 : 滋賀県栗東市

- 広報紙名 : 広報りっとう 2025年8月号

■躍動する古代豪族 栗東の歴史文化ストーリー(I-B)

『栗東市文化財保存活用地域計画』(令和4年作成)で設定した、関連文化財群の中から、今回は栗東の古墳時代(3世紀~7世紀)のストーリーを紹介します。このころ、日本各地で多くの古墳が造られたことから古墳時代と呼ばれています。

古墳時代、野洲川左岸の微高地には高野遺跡(高野・大橋)、岩畑(いわはた)遺跡(高野・林)、辻遺跡(辻)、出庭遺跡(出庭)などで、竪穴(たてあな)住居などから構成される大集落が展開します。これらの集落にいた人々は盛んな物流を背景に資源を入手し玉作や鍛冶(かじ)などを行うほか、交流は朝鮮半島に及んだことが分かっています。

古墳は豪族のお墓で、4世紀には帆立貝形古墳の亀塚古墳(出庭)が造られ、三角縁神獣鏡(さんかくぶちしんじゅうきょう)を副葬しています。5世紀には安養寺山の麓に新開(しんがい)古墳群(安養寺)などが造られ、甲冑・馬具をはじめとした豊富な鉄製品などを副葬するほか、円筒埴輪や船形埴輪などを並べていました。丘陵端部に造られた椿山古墳(安養寺)は、古墳時代中期(5世紀)では近江最大の古墳で、周濠からは日本最大級の笠形(かさがた)木製品(「木の埴輪」)が出土しています。その背景には豊富な森林資源の把握があったと考えられます。

また、金勝川左岸には下戸山古墳(下戸山)、地山古墳(岡)などの首長墓が造られるほか、小槻大社境内(下戸山)にも古墳群が見られます。

古墳時代後期(6~7世紀)には安養寺山の麓に和田古墳群(下戸山)が造られ、横穴式石室の内部に馬具や武器、装飾品など多彩な副葬品が納められていたことが分かっています。また栗東中部の丘陵端部にある日向山古墳(六地蔵)、龍王古墳(上砥山)、金山(かなやま)古墳群(伊勢落)が、金勝山系から連なる丘陵部には春日神社古墳群(御園)で横穴式石室が残されており、各地域の有力者が、平野部を望む場所に古墳を造っていったことが分かります。

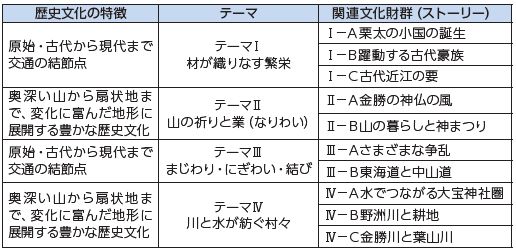

■栗東の関連文化財群

歴史文化要素を、歴史的な性格や位置づけに応じて、周辺の環境を舞台に一体的・総合的にとらえたものを関連文化財群とします

■和田古墳群と出土文化財センター

出土文化財センターでは、88月22日(金)~24日(日)「「子ども考古学体験」を実施し、展示室を公開します。

詳細は「お知らせ版」4ページをご覧ください。

問合せ:スポーツ・文化振興課

【電話】551-0131【FAX】551-0149