- 発行日 :

- 自治体名 : 滋賀県愛荘町

- 広報紙名 : 広報あいしょう 2025年8月号

■地域·団体推進部会「地域組織の現状とこれからのあり方」

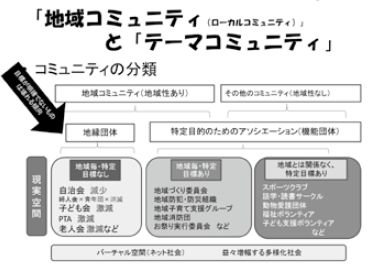

コロナ禍以降、自治会や子ども育成会、老人クラブなどの地域組織が減少傾向にあり、歯止めがかかっていません。愛荘町ではまだ大きな変化は見られませんが、他市町ではPTA組織の縮小や消滅も進んでいます。

確かに、少子高齢化や人口減少は一因ですが、それだけでは語れない要素も見えてきました。地域のアンケートや、退会された方への聞き取りから、次のような声が寄せられています。

▽子ども育成会の現状

既存地域では、子どもの数が10人を切り、運営が困難に。世話役のなり手も減り、育成会から脱退する例が増えています。

新興地域では、自治会とのつながりも希薄で、「毎年同じことの繰り返し」「役員が回ってくることへの抵抗感」などから、育成会・自治会ともに加入しない人が多いようです。

多くの家庭が、「時間やお金の効率性」を重視しており、加入にメリットを感じていないのが実情です。

▽老人クラブの現状

高齢者の数は多いものの、退会や新規加入の減少が目立ちます。理由としては、「まだ働いている」「自分のやりたいことがある」「動けなくなった」「クラブの趣旨と合わない」など、多様な声が聞かれます。

近年、「老人」という意識自体が薄れ、自分の人生を自由に楽しみたいという傾向が強まっていると感じます。

▽PTAの現状

滋賀県内の他市町では、PTAが任意加入となり、会員が激減。組織そのものが消滅した学校もあります。

理由には、「目標が不明確」「子どもの数が減り、役員の負担が増える」「共働きで参加が難しい」などが挙げられています。

▽今、地域に求められる組織とは

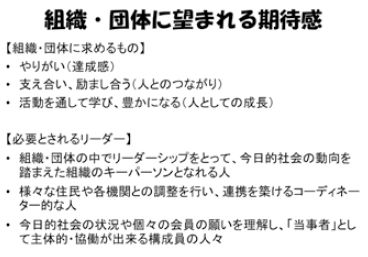

現代の人々は、「経済的・時間的効率」を軸に行動する傾向が強くなっています。これまでのような「決まった行事の繰り返し」や「役員が順番に回る」といった運営では、関心が持たれにくくなっています。代わりに求められているのは、楽しい、自分たちで考えたことが実現できる、達成感がある、人とのつながりが感じられる、自分の成長につながるといった価値がある組織です。

▽「人権」を自分ごととして考える

「差別しない」だけでなく、「自分や家族、周囲の人が豊かに生きるにはどうすべきか」を考えることが、人権を大切にするということではないでしょうか。自分の「当たり前」や「常識」を見直し、組織や地域の課題に向き合うことも重要です。

子どもたちの教育現場では、「主体性」や「協働」を軸とした授業や活動が進められています。家庭でも、世代間での社会観や価値観の違いに気づき、互いに理解を深めていくことが求められています。