- 発行日 :

- 自治体名 : 兵庫県香美町

- 広報紙名 : 広報「ふるさと香美」 第245号(令和7年8月号)

■家庭でできる食中毒予防

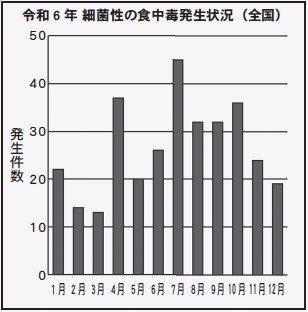

食中毒は、年間を通して発生しており、気温や湿度が高い時期は細菌性の食中毒が増加する傾向にあります。

(厚生労働省:食中毒統計資料より)

Q1 食中毒とは?

病原性のある細菌やウイルス、有害な物質が付いている食べ物を食べて起こる病気のことです。

主に吐き気・嘔吐、下痢、腹痛、発熱などの症状が現れます。

Q2 食中毒を防ぐためのポイントは?

(1)つけない

手にはさまざまな雑菌が付着しています。食中毒の原因菌やウイルスを食べ物に付けないよう、調理前や食べる前などこまめに手を洗いましょう。

生肉や生魚の調理に使用するまな板や包丁を他の食材に使わないよう分けると安全です。

(2)増やさない

食べ物に付着した菌を増やさないためには、低温で保存することが重要です。肉や魚などの生鮮食品や総菜などは購入後、できるだけ早く冷蔵庫に入れましょう。

冷蔵庫や冷凍庫の詰めすぎに注意しましょう。目安は冷蔵庫や冷凍庫の7割程度です。

また、冷蔵庫は10℃以下、冷凍庫は-15℃以下に維持することが目安です。

(3)やっつける

ほとんどの細菌やウイルスは加熱によって死滅しますので、肉や魚はもちろん、野菜なども加熱して食べれば安全です。特に肉料理は中心までよく加熱することが大事です。

目安は、中心部の温度が75℃で1分間以上加熱することです。

Q3 食中毒になったらどうするの?

下痢や嘔吐がある場合は、しっかり水分を取りましょう。

自己判断で薬を飲むことはやめて、医療機関を受診し、適切な診断や処方を受けましょう。

なお、ノロウイルスによる嘔吐物などを処理する場合、アルコール消毒ではあまり効果がないため、塩素系消毒剤である次亜塩素酸ナトリウムで消毒しましょう。

○塩素系消毒液の作り方(厚生労働省:予防対策より)

次亜塩素酸ナトリウムを水で薄めて「塩素消毒液」を作ります。

ペットボトルのふたは約5ミリリットルです。計量カップなどがない場合は、ふたを利用することができます。

問い合わせ先:役場健康課