くらし 『同和対策審議会答申』から60年を迎えて ~「答申」の願いを現在に生かす学びと実践を~

- 1/49

- 次の記事

- 発行日 :

- 自治体名 : 奈良県宇陀市

- 広報紙名 : 広報うだ (2025年7月号)

「どうたいしんとうしん」という言葉を聞いて、どんな漢字が思い浮かびますか。「同対審答申」とすぐに気づく方は、少ないでしょう。

これが1965(昭和40)年に出された「同和対策審議会答申」を意味し、部落問題解決のために大変重要な文書であることまで理解している方は、もっと少ないのではないでしょうか。さらに、「読んだことがある」「内容も知っている」となると、どうでしょうか?

◆「同和対策審議会答申」って?

1960(昭和35)年の「同和対策審議会設置法」にもとづき、総理府の附属機関として設置された同和対策審議会が、1961(昭和36)年に内閣総理大臣から受けた「同和地区に関する社会的及び経済的諸問題を解決するための基本的方策」についての諮問に対し、1965(昭和40)年8月11日に、ときの内閣総理大臣 佐藤栄作氏に提出された答申です。

わが国の同和対策の原点であり、日本政府が「部落問題の解決を国策として取り組む」ことを確認した、歴史的な価値のある文書です。部落差別の存在を認め、国や行政の責任を明確にしました。本年は、この「答申」から60年の節目を迎えています。

◆「答申」までの経過

・日本国憲法の施行(1947年)

戦後日本は、民主国家として再出発

↓

・憲法が施行されるも、部落差別の実態は、事実上放置

国や地方行政の責任を問う大きなうねりへ(部落解放国策樹立全国大行進など)行政が部落の劣悪な生活実態を放置していることが、部落差別を温存助長していると指摘

↓

・国が「同和対策審議会」を発足(1960年)

(内閣より諮問を受ける)

↓

・同和対策審議会答申(1965年8月11日)

※奈良県や県内市町村では「答申」が出された11と重ねて、毎月11日は「人権を確かめあう日」の取り組みが進められています。

「答申」では、同和問題は人類普遍の原理である「人間の自由と平等に関する問題」であり、日本国憲法によって保障された基本的人権にかかわる課題であることが示され、その早急な解決は国の責務であり、国民的課題であると明記されています。また、その後の法制定や同和教育の推進に大きな影響を与えています。答申をふまえ、部落差別の撤廃をめざし、1969(昭和44)年7月「同和対策事業特別措置法」が時限立法として制定され、数回にわたる改正と延長の後、2002(平成14)年3月まで、33年間にわたって特別対策が実施されてきました。

差別撤廃と人権確立を求める取り組みのうねりや日本に対する人権水準の高まりを求める国際的なはたらきかけなどにより、2016(平成28)年に人権三法と呼ばれる「障害者差別解消法」「ヘイトスピーチ解消法」そして「部落差別解消推進法」が相次いで施行され、差別解消に向けて大きな前進となりました。「答申」は60年も前に書かれた文章ですが、これを振り返るのではなく、現在に生かす学びと実践が求められています。

■7月は差別をなくす強調月間です

▽取り組みにご参加ください

1969(昭和44)年7月に、「同対審答申」のお願いを具体化する旧同和対策事業特別措置法が制定・施行されたことと重ねて、奈良県や県内すべての市町村では、毎年7月を「差別をなくす強調月間」と位置づけて、あらゆる差別の解消を願って様々な取り組みを行っています。

人は誰でも人間として尊重され、幸せに暮らしたいと願っていますが、実際には他者の人権を侵したり、自分の尊厳が傷つけられたりすることが起きています。社会には依然、数多くの人権侵害が存在しています。

この機会に私たち一人ひとりが、人権の様々な課題に向き合い、考えてみることが大切ではないでしょうか。

■差別をなくす市民集会(奈良県初公演)

ゆんたくしましょうね

※ゆんたくとは…沖縄の方言で「おしゃべり」

7月19日(土)

午後1時~(午後0時30分受付)

文化会館

劇作家・樋口ミユや現地ガイドと共に沖縄戦の跡地を巡り、祖母の証言を丹念に聞き取り、谷ノ上自身の人生ドキュメンタリーをもとに脚本を制作。おばあの命が母親に、そして自分へ受け継がれ、自分が生きていることを実感。おばあが生き抜いて来た時代を知るため、故郷の沖縄のことを調べ始めるが戦争とともに自分自身をそして人間を知ることにつながっていく。壮絶な戦禍をくぐり抜き未来へと命をつないだ奇跡の物語を独特な世界観の一人芝居として舞台化。

谷ノ上 朋美(たにのうえ ともみ)(俳優)

一人芝居を通じて「命の尊さ」「平和の大切さ」「自分らしく生きること」を全国で伝えている。

・入場無料、予約不要

・手話通訳あり

・要約筆記あり

・託児希望者は要相談

※7月11日(金)まで

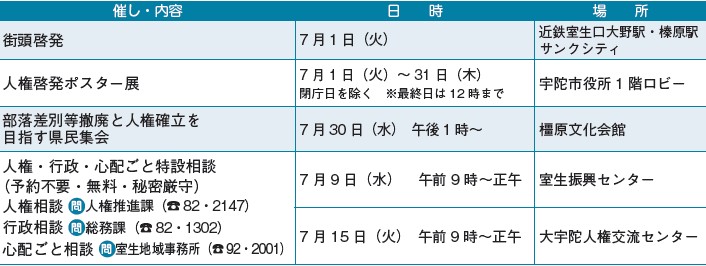

◇差別をなくす強調月間における取り組み

問合せ:人権推進課

【電話】82・2147【IP電話】88・9077