- 発行日 :

- 自治体名 : 広島県府中町

- 広報紙名 : 広報ふちゅう 2025年5月1日(No.1135)

■第52回 府中が農村だったころ(12)〜溜池(1)

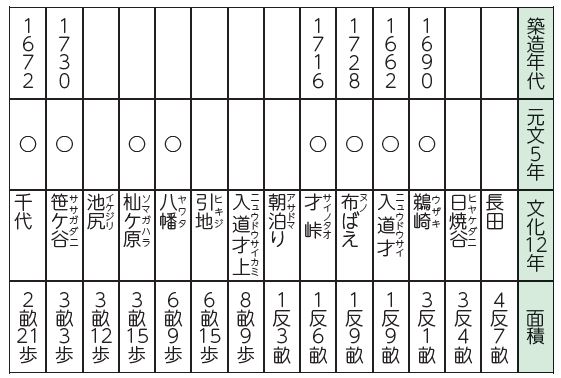

農業に不可欠なものが水です。農村であった頃の府中には多くの溜池がありました。表は江戸時代の溜池一覧表です。下二段の「文化12年・面積」の欄は文化12(1815)年当時の「府中村国郡志下(ふちゅうむらこくぐんしした)しらべ帳(ちょう)」に記載された溜池の名称とその面積です。全14か所で、一番広いのは長田(ながた)(現永田)池で面積は4反(たん)7畝(せ)(約4650平方メートル)です。一番狭いのが千代(せんだい)池で2畝21歩(ぶ)(約270平方メートル)、全14か所の合計は2町(ちょう)1反2畝24歩となり約2万1100平方メートルになります。周辺の田畑を潤すために相当の面積であったことが分かります。表の「元文5年」の欄は元文5(1740)年の「諸樋諸橋仕出帳(しょひしょきょうしだしちょう)」に記載されている8か所を〇で示しました。最上段の「築造年代」の欄はその史料に記載された池で築造年代が明記された6か所の年代を西暦で記しています。府中村で新しんがい開地が増加する1600年代後半から溜池も増えたことが分かります。

元文の記事には、池を造るための用材は御建山(おたてやま)の鹿籠山(こごもりやま)・大谷山(おおたにやま)で伐(き)り出し、使用する釘代や大工・木挽(こびき)の賃金は藩が負担したとあります。溜池造成には藩の役割が大きく、溜池は自然にできたものではなく、人間によって造られたものだと分かります。表の地名から溜池があるのは大きな川の付近の平野部ではなく、陸地部の谷間に造られており、周辺の棚田・新開地などの農業用水として活用されたことが分かります。

府中町文化財保護審議会委員

菅 信博