- 発行日 :

- 自治体名 : 愛媛県大洲市

- 広報紙名 : 広報おおず 2024年12月号

「一級河川肱川」は、人々に多くの恵みを与える一方で、幾度もの氾濫を繰り返し、水害に見舞われる地域としても知られることになりました。先人たちが行ってきた「治水」に対する取組みを含め2回に分けてご紹介します。

■治水の取り組み

過去に発生した大規模な洪水としては、昭和18年7月24日低気圧・前線による大雨(田畑浸水1,876町、住家浸水7,477戸)から平成30年7月7日西日本豪雨(浸水面積1,372ha、住家被害2,886棟、事業所被災1,037事業所)まで22回の大きな洪水があります。

肱川の水害から身を守るため、昭和19年から本格的な築堤工事などが開始され、昭和35年に鹿野川ダム、昭和57年に野村ダムが建設されるなど、治水機能の向上が図られました。

平成に入ると、より中長期的な視点で治水対策を進めるために「肱川水系河川整備計画」が策定され、計画に基づき鹿野川ダム改造事業(トンネル洪水吐(ばき))や肱川河川激甚災害対策特別緊急事業(堤防整備など)が実施され、肱川流域で治水機能の強化や嵩(かさ)上げが行われました。

今後も、肱川流域全体のバランスに配慮しながら河川整備を実施するとともに、野村ダム改良事業や山鳥坂ダム建設事業など、国・県・市が一体となって流域住民の安全で安心な生活環境の確保のための治水機能強化が図られます。

■流域治水で「水から」「自ら」守ろう(新たな取り組み)

◇流域治水とは?

近年の気候変動の影響により激甚化・頻発化する水災害に備え、これまでの行政が行う治水対策に加え、地域の企業や住民のみなさんの協力を得ながら、あらゆる関係者が一体となり水災害の防止・軽減に肱川流域全体で治水に取り組む考え方です。

◇水災害に備えて、できることから始めよう

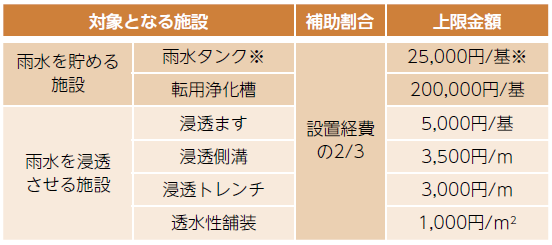

今年度から、大雨時に雨水が河川や水路に流れる量を少しでも減らす目的で、雨水タンクや透水性舗装などの雨水貯留浸透施設の設置に必要な経費の一部を補助する「大洲市流域治水推進補助金」を始めました。

雨水タンク…雨水貯留タンクを設置することにより、雨水を貯留して一時的に雨水の流出を抑制する施設

来月号では、「流域治水」についてさらに詳しく紹介します。