- 発行日 :

- 自治体名 : 福岡県朝倉市

- 広報紙名 : 広報あさくら 第411号(令和7年5月号)

朝倉市に大きな爪痕を残した平成29年7月九州北部豪雨。そして令和5年7月、再び豪雨が朝倉を襲いました。河川や農地などでは大きな被害が発生した一方で、人的被害が出なかったのは、赤谷川など改良復旧工事や砂防・治山施設が大きな効果を発揮したこと、そして皆さんの普段の備え、早めの行動の結果といえます。

また、令和7年3月28日にはミャンマー大地震、令和6年1月には能登半島地震が発生するなど甚大な被害をもたらす地震が各地で頻発しています。

こうした災害に備えるうえで重要なのが「自助」と「共助」です。「自助」とは、自分の命を自分で守ることを指し、家具の固定、非常用持ち出し袋の準備、家族との連絡方法の確認などが含まれます。

一方、「共助」は近隣住民や地域との助け合いで、災害時には安否確認や避難誘導などの大きな力となります。

地震は突然起こるため、平時からの備えが何より重要です。防災グッズの点検・補充を定期的に行い、避難場所や経路を家族で確認しておくことが、災害時の冷静な行動につながります。

多くの人が、自助・共助により命を守ることができれば、警察・消防・自衛隊などによる救助活動の「公助」は効率的に行われ、他の被災者の命を救うことにつながります。

■Check1

避難基準を再確認しましょう

◆災害時には状況に応じた避難行動を

災害時には状況に応じた避難行動が必要です。避難所への避難や安全な親戚・知人宅に避難(縁故避難)する「水平避難」。急な大雨や夜間で見通しが悪い場合は、自宅や近所の2階以上の建物に、また、土砂災害が発生するような崖から離れた部屋に避難する「垂直避難」により、少しでも安全な場所に避難することが大切です。

自宅周辺が安全な場合は、水や食料など生活に必要なものを準備し、自宅で身の安全を確保する「在宅避難」をしましょう。

災害時に、落ち着いて早めの避難ができるよう、自分や家族に合った避難方法をあらかじめ考えておきましょう。

○避難所の開設

避難所は、ピーポート甘木、朝倉地域生涯学習センター、らくゆう館の3施設を基本とし、予測される災害や避難者数、発令する避難情報などを考慮して、開設します。

また、開設した避難所への避難者数や今後の気象状況の予測に基づき、追加開設します。

※市指定避難所一覧

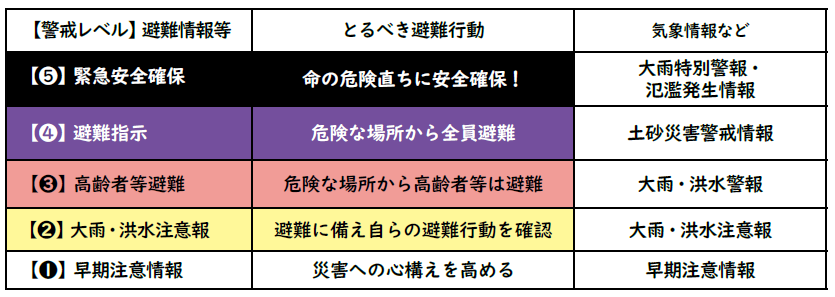

○避難基準

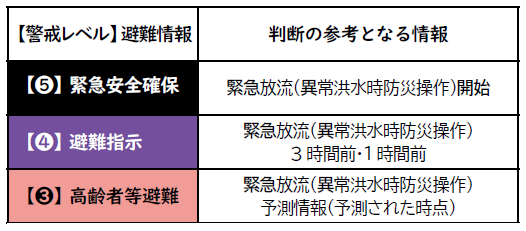

○ダムに関する避難基準(佐田川・小石原川流域住民を想定)

緊急放流の3時間前・30分前に緊急効果音とサイレンが鳴ります。右記からデモを試聴できます。

※急効果音・サイレン音の詳細は本紙またはPDF版をご覧ください。

※「緊急放流(異常洪水時防災操作)」とは、大雨などによりダムの計画規模を超える流入量が予想され、これ以上ダムに水を貯められなくなる場合に、流入した水量をそのまま下流に通過させる操作のことです。

問合せ:市防災交通課

【電話】28-7554