くらし 【特集】~伝統の継承と発展(1)~八女茶の「これまで」と「これから」

- 1/29

- 次の記事

- 発行日 :

- 自治体名 : 福岡県広川町

- 広報紙名 : 広報ひろかわ (令和7年8月1日号)

広川町の特産品の一つである「八女茶」。日本を代表する高品質なお茶として知られ、国内外に多くのファンがいます。今回の特集では、日本の伝統的農産物である「日本茶」の歴史を振り返り、それを継承し発展させていこうと奮闘する生産者にお話を伺いました。

■お茶の歴史

日本でのお茶の歴史は古く、約1200年前の平安時代初期に、遣唐使や留学僧がお茶の文化を中国から持ち帰ったのが始まりとされています。当時、嗜好品(しこうひん)としてのみならず、薬や解毒剤としても扱われていたお茶は、非常に貴重とされ、一部の人しか口にできませんでした。お茶を「一服」という言葉で表現するのは、これに由来します。

江戸時代には飲料として世間一般に普及し始め、「煎茶(せんちゃ)」や「玉露(ぎょくろ)」など、現代まで続く製造方法が生み出されました。そこから日本茶の需要は増え続け、お茶の栽培はさらに広がりを見せます。明治時代初期、お茶の一大産地となった日本は、海外への輸出もスタートし、明治20年ころには、日本の輸出総額の15~20パーセントを占める産業にまで成長しました。

しかし昨今、生活様式の変化などで日本茶の消費量は減少傾向にあるほか、後継者不足などの課題もあります。

■約600年の伝統産業

国内でも有数のお茶の産地として知られる八女地区。一昨年で八女茶発祥600年目を迎え、伝統の継承とさらなる発展が期待されます。

八女茶の収穫は、4月中旬~5月上旬の一番茶に始まり、6月中旬~7月上旬(二番茶)、または7月下旬~8月上旬(三番茶)まで続きます。

寒暖差が大きく湿度が高いなど、上質な茶葉の栽培に適した環境下で栽培される八女茶は、「深いコクとまろやかな甘み」が特長で、品評会で常に高い評価を受けています。

■広川町の八女茶栽培

広川町で八女茶の栽培が始まったのは明治時代中期で、当時は主に家庭で消費する量しか栽培されていませんでした。八女地区での栽培が、産業の一つとして盛んになるに伴い、広川町でも八女茶の栽培が徐々に増えていきます。昭和60年ころには総面積77ヘクタール・生産量570トンの産業へと成長し、広川町の特産品の一つとして根付くようになりました。

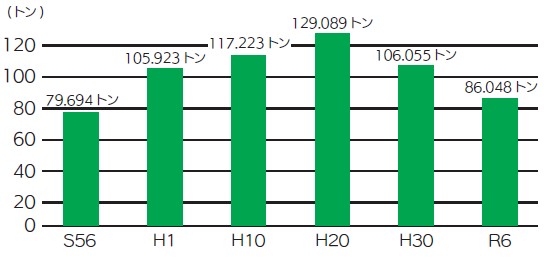

現在、広川町で八女茶を生産している農家数は21戸で、総面積は71ヘクタール、農協への出荷量は約86トン(令和6年度)。「やぶきた」という品種が6割以上を占め、「さえみどり」や「きらり31」など、10品種以上が栽培されています。

~広川町での八女茶出荷量の推移 (JA茶取引センター取扱実績)~

■お茶栽培の年間スケジュール

○1~3月

一番茶の収穫に向けて、摘採面を均一にする「春整枝(はるせいし)」を行います。そのほか、肥料散布や防霜対策、病害虫防除などを行います。

○4~6月(繁忙期)

4月中旬から一番茶の摘採、6月中旬から二番茶の摘採を行います。そのほか、中切り・深刈りの剪定(せんてい)作業や病害虫防除などを行います。

○7~9月

一部の茶園は三番茶の摘採を行います。そのほか、踏み固められた畝間(うねま)を柔らかくする深耕作業や肥料の散布、病害虫防除などを行います。

○10~12月

来年の一番茶の収穫に向けて、古葉が混入しないように摘採面を均一にする「秋整枝(あきせいし)」を行います。そのほか、病害虫防除などを行います。

問合せ:産業課農政係

【電話】0943-32-1841