文化 島原城跡(しまばらじょうあと)が国史跡に

- 1/45

- 次の記事

- 発行日 :

- 自治体名 : 長崎県島原市

- 広報紙名 : 広報しまばら 令和7年4月号

■元和4年(1618)に着工した簡素な平面プランと堅牢な防御空間で構成された近世城郭(じょうかく)

3月10日付けの官報掲載をもって島原城跡が正式に国指定の史跡となりました。

島原城跡は、有明海に面した雲仙岳東方の扇状地上に、松倉重政公が築いた近世城郭の遺跡です。東西約350m、南北約1200mの長方形状の外郭線内に、南から本丸、二ノ丸、三ノ丸(御殿)を直線上に配置し、その外側に家臣団の屋敷群、さらにその外側には31棟の櫓(やぐら)を規則的に配置した堅牢な城郭です。

寛永14年(1637)に勃発した島原・天草一揆では、一揆勢の包囲を撃退しています。一揆後に松倉氏が改易(かいえき)され、譜代大名の高力氏が入った後、途中宇都宮藩主の戸田氏との交替期を挟みながら深溝(ふこうず)松平家の居城となり、明治維新まで島原藩の政庁として機能しました。

島原城跡の本丸には、最大径3mの鏡石を持つ豊臣系城郭の様式を継承した石垣と、算木(さんぎ)積みを志向する高さ17mの高石垣が並存しており、近世城郭に至る過渡期の石垣の特徴がみられます。

堀が囲む本丸と二ノ丸は、曲輪(くるわ)内に枡形(ますがた)空間を並べ防御を意識した堅固な構造です。また、外曲輪には、当時の屋敷割が継承され、現在の小早川氏庭園周辺では敷地内の池泉(ちせん)庭園や石組水路などを通じて城内の水利状況を感じることができます。

島原城は江戸幕府が新規築城を制限した中で築かれた数少ない城郭で、有明海を介して有力大名と接する位置にあるため、幕府も重要視していました。

このように島原城跡は、江戸時代初期の島原半島や周辺地域の関わりの歴史を伝える重要な遺跡として、国の史跡に指定されました。

・本丸南西隅の高石垣の角にはブロック状の石材が長短交互に積まれています(算木積み)。

また、稜線の緩やかな曲線は当時の石積み技術の高さを物語っています。

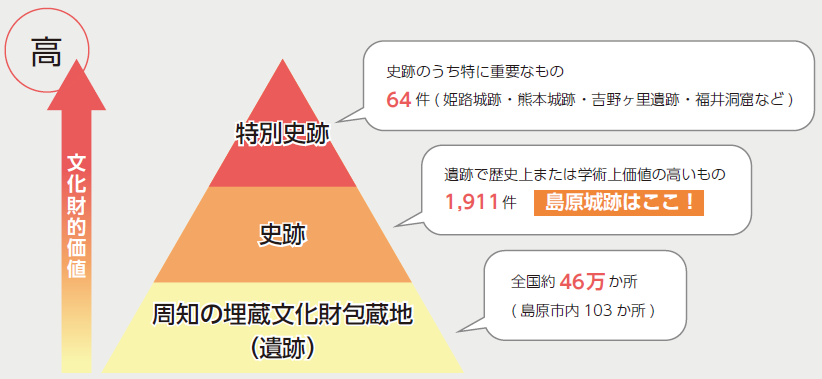

▽国史跡とは

「貝塚、古墳、都城跡、城跡、旧宅、その他の遺跡で、我が国にとって歴史上または学術上価値の高いもの」のうち重要なものとされています。

「全国の城郭2万5,000~3万か所うち史跡指定約340件」