- 発行日 :

- 自治体名 : 長崎県対馬市

- 広報紙名 : 広報つしま 令和7年3月号

■版経(はんきょう)のみかた

対馬は歴史上、大陸と日本の架け橋となっており、大陸ゆかりの文物が多くもたらされています。その一つが版経(はんきょう)(印刷された経典)で、朝鮮や中国からもたらされた渡来版経が多く残っています。

版経はそれまでの一字一字書き写す写経から、さらなる仏教布教のため10世紀の中国を治めた北宋が、版木による大蔵経(だいぞうきょう)[別名:一切経(いっさいきょう)(漢語でまとめられた仏教聖典の総集編)]の大量印刷を可能にしました。これを開宝蔵(かいほうぞう)と呼び、日本や高麗(こうらい)(現在の朝鮮半島)にももたらされ、11世紀の高麗は開宝蔵をもとに高麗版大蔵経(初雕版(しょちょうばん))を作成しました。この高麗版(こうらいばん)が13世紀の元の侵略により焼失すると、再雕版(さいちょうばん)として再び作成されました。

中国でも北宋末から南宋時代にかけて(12世紀頃)新たな形の版経が多く作られるようになりました。対馬には朝鮮半島を経由して普寧寺(ふねいじ)版の経典が残っています。

これらの版経が本格的に日本に輸入されるようになったのは15世紀ごろであり、当時の日本の権力者たちにとって版経を得ることは国内におけるステータスを高めるものでした。当主であった宗家がこれらの版経を朝鮮半島から輸入し、寺社保護のため地元の神社やお寺に奉納したことが版経内の記載などからうかがえます。

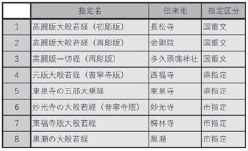

▽対馬に残る版経(指定文化財のみ)

「些細なことでもかまいませんので、疑問や質問がありましたらお気軽にお尋ねください。」

問合せ:文化財課

【電話】0920-54-2341【E-mail】[email protected]