くらし 菊池地域合同特集 障害と合理的配慮 思いやりを形に-1

- 1/37

- 次の記事

- 発行日 :

- 自治体名 : 熊本県合志市

- 広報紙名 : 広報こうし 令和7年4月号 第229号

BeTREE 今池一成(いまいけかずなり)さん

![]()

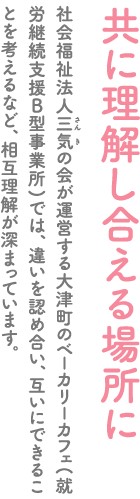

県道207号沿いにあるベーカリーカフェ『BeTREE』(大津町陣内)。天然酵母を生かしたさまざまな種類のパンが並びます。その特徴は障がいのある利用者が中心となって接客や製造に携わっていること。「一人一人違うみんなで、人気のカフェにも負けないような店を目指しています」と、サービス管理責任者の今池一成さんは話します。

質の高いパンにこだわり、清潔感のある店づくりを進めた結果、売り上げが増加。利用者が得る収入も以前に比べ2倍近くに増えました。「利用者のために、そして店を続けていくためには、利益を出さなければいけない。商品やサービスが魅力的なら、きっとお客さんは来てくれると思いました」

![]()

普段の生活の中で障がいのある人には利用が難しく、活動が制限されてしまうことがあります。こうした社会的障壁を取り除くための〝合理的配慮〟が、昨年4月から民間の企業や学校、団体へ義務化の範囲が拡大しました。

これまで国や自治体に配慮を義務付けていた障害者差別解消法を改正したもので、何らかの障がいや病気など、社会に残る障壁によって暮らしにくさを感じている全ての人のための施策です。

令和4年度に寄せられた、障がい者への不利益な取り扱い、虐待などに関する本人や家族からの新規相談は県内で83件。ピークだった平成30年度の203件から減少していますが、今後も当事者の話を聞き、相互理解を深める必要があります。

「誰もが凸凹や個人差があります。それをどうやったら生かせるかと考えながら、楽しく働けるような職場づくりを大切にしています」と今池さんは話し、続けます。「ここに来れば、障がいがある人もない人も共に理解し合える。そんな場所になりたいですね」

違いを認め合いながら、それぞれの特性を生かそうとする動きは広がっています。

![]()

活動が制限される社会的な障壁があった場合、過重な負担にならない範囲で求めに応じる“合理的配慮”。しかし、内容は障がいの特性や場面、状況に応じてさまざまです。ここでは一例を紹介します。

![]()

車いす利用者の移動をサポートする

![]()

資料の点字を作成する、読み上げで伝える

![]()

筆談や手話、イラスト、写真などで意思疎通

![]()

ゆっくり、はっきり話す

![]()

落ち着かない様子のとき、別室で休めるようにする