くらし 命を守る知識と行動 〜防災への第一歩〜(1)

- 1/33

- 次の記事

- 発行日 :

- 自治体名 : 宮崎県日南市

- 広報紙名 : 好きです にちなん 2025年6月号

令和6年も能登半島地震などたくさんの災害事象が発生しました。日南市でも、8月の震度6弱を観測した地震や台風10号、10月の大雨でさまざまな被害が発生し、改めて防災への関心が高まっているのではないでしょうか。今回は、自然災害への対応について紹介します。

■地震対応

◇地震を知る

発生が懸念されている「南海トラフ地震」は、海溝型の巨大地震です。能登半島地震や熊本地震などとは発生のメカニズムが異なります。また、地震の規模を表すマグニチュードは9を超えると予想され「激しく長く」揺れます。東日本大震災時の地震では2〜3分程度揺れが継続しました。

◇大きな地震で起きること

能登半島地震では多くの道路が損傷して、孤立地域が発生し、発災当初の救助活動や支援物資の運搬に影響を及ぼしました。熊本地震でもトンネルや高速道路、大きな橋など被害を受けました。物流や人の流れを支える日南市と市外を結ぶ道路は、海岸線や峠、さらには多くの橋があります。もしこれらの道路に被害が出たら、救助機関の到着や支援物資の停滞などが発生する可能性があります。

◇大きな地震でまず考えること

救助機関の到着や支援物資などが滞った場合、支援が到着するまで地域で乗り切る必要があります。発災までの間に私たちにできる準備は次の三つです。

(1)救助される側にならない

「けがをしない」「閉じ込められない」ための屋内の耐震化が重要です。

(2)物資の確保

(3)発災からの数日を支えあう「共助」 の基盤作り

◇強い揺れに備える

(1)家具の固定

激しい揺れで家具や家電製品が倒れて、大きなけがをする恐れがあります。また、避難経路の障害になり、避難が難しくなります。特に津波の浸水域にお住まいの方は、気を付けましょう。

(2)食器棚の飛び出し防止や室内履きの準備

食器棚や照明器具、さらには窓ガラスなどが割れ、屋内に散乱すると大変危険です。

(3)懐中電灯の準備

地震はいつ起きるか分かりません。夜間の発災に備えてすぐ使える所に懐中電灯を準備しましょう。できるだけ小型のLEDタイプがお勧めです。

(4)建物の耐震改修

昭和56年の建築基準法の改正により、同年6月以降建築認可を取った建物は、震度6程度の地震では倒壊しない強度を有しています。それ以前に建築された建物は、耐震診断を実施し、耐震性が不十分な場合は、改修や建替えを検討しましょう。

※日南市では、建物の耐震診断や耐震改修に関する補助を行っています。

問い合わせ:財産マネジメント課

【電話】31-1189

◇強い揺れが起こったら

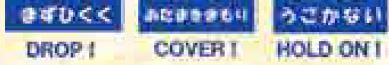

震度が6を超えると、何かに掴まっていないと立っていることが難しくなります。落下物を避けるため低い姿勢でテーブルや机の下に入って頭を守りましょう。

※詳細は本紙またはPDF版をご覧下さい。

・電気

家屋内で断線や電化製品の不具合が発生した場合、通電再開により火災が発生する可能性があります。自宅を離れ避難する場合は、必ずブレーカーを切って避難しましょう。

・ガス

震度5を超えるような地震が発生すると自動的にガスは停止します。激しい揺れで鍋やフライパンなどが落下し、思わぬ火傷を負うこともありますので、慌てて火を消しにいくのはやめましょう。

※大規模地震が発生するとガスや電気、上下水道は使用できなくなる可能性があります。

問い合わせ:危機管理課

【電話】31-1125