くらし [特集]戦後80年を節目に平和を考える

- 1/35

- 次の記事

- 発行日 :

- 自治体名 : 沖縄県沖縄市

- 広報紙名 : 広報おきなわ 2025年9月号

沖縄戦は、太平洋戦争末期に米軍を主体とする連合軍と日本軍との間で行われた戦いでした。住民や日米軍人など20万人余の尊い命が犠牲となりました。

1945年9月7日、旧越来村森根で米軍と南西諸島の日本軍との間で降伏調印式が行われ、沖縄戦が公式に終結しました。

戦後80年を迎え、今一度「平和」について考えるきっかけとなるよう切に願います。

沖縄戦概要

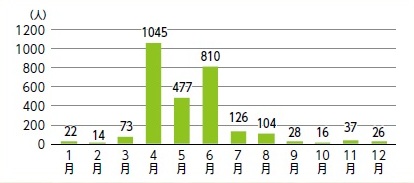

1945(昭和20)年 沖縄県内における市民の戦没者数

◆沖縄市における沖縄戦

米軍が沖縄本島に上陸する前、羽地村(現在の名護市)が沖縄市の住民の疎開先として指定されていましたが、住民の若い男性は防衛隊などの軍に関わっていたため、地域に残ったのは女性やこども、お年寄りがほとんどでした。そのような中、徒歩で数日かけて移動するには厳しく、北部への疎開を断念し引き返す者や地元にとどまる者も少なくありませんでした。

1945(昭和20)年4月1日、米軍は、沖縄本島西海岸(現在の読谷村から北谷町にかけた海岸線)から上陸しました。沖縄戦に参加した米兵の総兵力が約55万人だったのに対し、沖縄にいた日本軍は約11万人と圧倒的な兵力の差がありました。

米軍は翌日の4月2日には現在の沖縄市まで進攻し、4月3日には東海岸の泡瀬まで到達して、沖縄市全体が米軍に占領され、沖縄本島を南北に分断しました。

その進攻の最中、字美里では「集団自決(集団死)」がおこるなど、市内での犠牲者の大半が上陸日から5日までの間に集中し、米軍上陸から1週間で市内の犠牲者は387人にのぼりました。

昭和20年における沖縄市の月別戦没者数のグラフを見てみると、米軍が上陸した4月は、上陸地に近い沖縄市では艦砲射撃による被害が大きかったことが考えられます。

5月から6月にかけては、北部や南部に避難していった住民が戦闘に巻き込まれたり、北部へ疎開した住民も、食料不足や、マラリアの流行で命を落とす人たちもいました。疎開先に指定されていた北部において605人が犠牲となっており、このうち152人は10歳未満のこどもたちでした。

また、その後も激しい戦闘が続いた中南部方面での戦没者は1,603人に及び、特に軍に動員された10代から40代の男性が多くなっています。沖縄県内での沖縄市民の戦没者数は3,217人となっています。

沖縄市内には「キャンプ・コザ」と呼ばれる収容所が設置され、収容所内には診療所や食料を配る配給所、そしてアメリカ軍の指示のもとで仕事をさせる労務所、学校などの施設ができ、6月7日には収容所内で村長を選出するなど、いち早く戦後の生活が始まりました。

一方で、南部地域では日本軍の激しい抵抗が続いており、日本軍の組織的な抵抗が終わった6月23日、日本における終戦記念日の8月15日を過ぎても、散発的な抵抗が続きました。沖縄戦では約20万人の命が失われ、沖縄県民の約4人に1人が犠牲となりました。

そして、1945(昭和20)年9月7日に沖縄市の前身である旧越来村字森根(現在の嘉手納基地内沖縄市域)において、米軍と日本軍の代表との間で、米軍に対して南西諸島の全日本軍は無条件降伏を行う旨を記した降伏文書に署名をし、この降伏調印式をもって公式に沖縄戦が終結しました。

■沖縄市の沖縄戦について、さらに詳しく知りたい方はこちらからご覧いただけます

YouTube「平和ちゃんねる@沖縄市」市民平和講座

※二次元コードは本紙をご覧ください。

◆沖縄市の平和への取り組み

沖縄市では、沖縄戦が公式に終結した9月7日を、平和に向けて新たな一歩を踏み出した日として、1993年に「沖縄市民平和の日」と定めました。

沖縄戦の悲惨な教訓を風化させることなく、後世に平和の尊さをつなぎ、平和で豊かな生活がおくれるまちづくりを進めるために、様々な取り組みを行っています。

◇沖縄市平和大使

戦争の悲惨さ、命の大切さ、平和の尊さを学び、平和への想いを継承していく人材の育成を的に、沖縄市内の各中学校より推薦された学生と公募による社会人を沖縄市平和大使として認定しています。

これまでに606人(令和7年度現在)の平和大使を認定し、沖縄戦だけでなく、広島や長崎への派遣を通して様々な視点で平和について学習しています。

令和6年には沖縄市の姉妹都市である、山形県米沢市の平和大使との交流事業を行い、沖縄戦や戦後について学び、ワークショップを通して平和の大切さを考えました。

◇沖縄市民平和の日記念行事

市民のみなさまに平和を考える機会として、毎年9月7日に「沖縄市民平和の日」の記念行事を開催しています。

記念行事では、講演会、シンポジウム、平和音楽コンサート、トークショー、エイサーや舞台劇など様々なプログラムを実施しています。

◇沖縄市平和学習コンテンツサイト

平和に関する映像や資料等をデジタル化し、次世代にも継承するため、市公式ホームページから見ることができる「沖縄市平和学習コンテンツサイト」を作成しています。

戦争体験者の貴重な講話をアーカイブ映像で見ることができるほか、沖縄市民平和の日をアニメーションでわかりやすく紹介する「アニメで見る9月7日」や、まんがで学び考える「沖縄戦とこれから」、実際の戦争体験をもとに制作したデジタル紙芝居「3つの願い」など、幅広い年齢層に向けたコンテンツを発信しています。

◆命どぅ宝 戦争体験者インタビュー

戦後80年を迎え、戦争経験者が少なくなっていく今、貴重な証言を記録し後世へ残すべく、「白旗の少女」こと比嘉富子さん(市池原在住)にインタビューを行いました。その一部を紹介します。

◇白旗の少女

沖縄戦末期に白旗を掲げて米軍に投降した「白旗の少女」は、戦後、写真や映像により知られ、人々に深い感銘を与えました。

当時7歳だった比嘉さんは戦後、自らの体験を発表し、戦争の悲惨さと命の尊さを訴えてきました。

◇比嘉さんからのメッセージ

よく言葉を勉強して、社会のいろんな情報を聞いて、アンテナを張っておかないと、どこから戦争が始まってくるか分からない。

そしてやはり、人間の心を忘れないということ。

自分が伝えたいのは、(ガマで私に親切にしてくれた)あのおじいちゃんとおばあちゃんの、「沖縄の心」というか…。親戚でも何でもないのに、あんなに大事にしてくださって、言葉もかけてくださった。「命が宝だから。あんたはお父さん、お母さんから生まれて命をつないでいるんだよ。命というのはね、一度なくしたら取り戻せないから、この命が尊いんだよ」って。それをみんなに伝えたい。

◆へいわメッセージ

平和へのメッセージを一部紹介

・みんながしあわせになりますように

・沖縄が平和でありますように(^_^)

・争っている時間は無いよ! 継いだ命を沢山大切に楽しもう

・せんそうをしないようにしよう!

・戦争のない平和な沖縄でありますように

・家族、友人と一緒にずっと仲良くできる世界になるといいな

・へいわでいられますように。

・戦争がすべてなくなりますように

・平和はひとりからはじまる 平和をまもり 平和をつくる

沖縄市はこれからも、市民のみなさまが、平和と向き合い、考え、行動するきっかけづくりに取り組み、沖縄戦の教訓を踏まえ、平和の尊さを継承し、未来へ発信するまちづくりを目指してまいります。