子育て 【特集】子どもの居場所(1)

- 1/21

- 次の記事

- 発行日 :

- 自治体名 : 北海道函館市

- 広報紙名 : 市政はこだて 令和7年11月号

子どもが自分の居場所を持つことは、生きていく力へとつながる自己肯定感や自己有用感を育むうえで不可欠であると言われています。その一方で、近年、少子化や核家族化、地域のつながりの希薄化などにより、子どもが地域コミュニティのなかでたくさんの大人と関わりながら健やかに育つことが難しい状況になってきています。

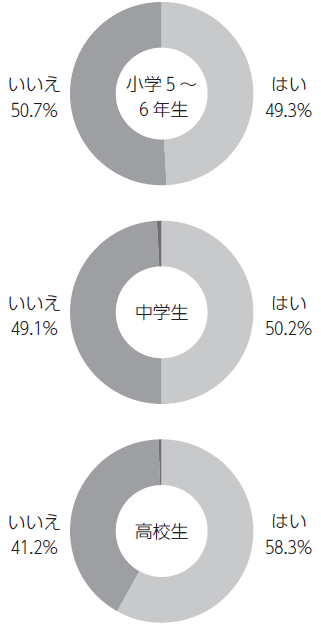

令和5年度に市が実施した調査では、家や学校以外に「ここに居たい」と感じる居場所について、「ほしい」と答えた子どもは全体で52.6%となりました。

身近な地域において、家や学校以外にも安心・安全に過ごすことができる居場所づくりを進めていくことは重要です。市では、児童館の設置や学童保育所を運営するとともに、小学校の余裕教室などを活用した放課後子ども教室を実施してきました。昨年度からは、子どもや若者と地域住民が交流できる施設を活用した小学生への学習支援や中高生の学習環境の確保などの子どもの居場所づくりを進めています。また、地域住民等による団体が主体となり、子どもの居場所づくりにつながる取り組みが各地域で行われています。

今回の特集では、多様化する「子どもの居場所」について取り上げます。

[家や学校以外の居場所がほしい?]

(令和5年度子ども・子育て支援に関するニーズ調査より)

■子どもを取り巻く状況の変化について聞きました。

◇函館市学童保育連絡協議会(市連協)

川田 麻子 事務局長(本紙写真・左)

川股 まち子 前事務局長(本紙写真・右)

市連協は、市内の約半数の学童保育所が加盟している団体です。子どもたちの放課後の居場所を必要とする保護者等により1980年に設立されました。学童保育では、異年齢の子どもたちが一緒に過ごし、遊びの中でルールや思いやりを学びます。安全で安心して過ごしながら、豊かに成長してほしいという保護者の「願い」がつまった場所です。

昔も今も、「遊びたい、仲間がほしい、楽しいことがしたい」という子どもの気持ちは変わりません。しかし、近年は、スマートフォンなどのデジタル機器に囲まれて、何かを創造して遊ぶ力は弱まっているかもしれません。公園でのボール遊びも禁止されていたり、自由度が減っていて、昔のような“ドラえもんの空き地”はなくなりました。

親の働き方も多様になり、子どもの過ごし方もさまざまで、最近は親の都合だけでなく、子ども自身の意見を聞きながら、学童や習い事、友だちと遊ぶなどのさまざまな居場所を選ぶ家庭が増えています。また、繊細な感性を持つ子どもの存在に大人が気づくようになってきました。

放課後は子どもにとって自由な時間です。“自分らしくいていい”場所が子どもには必要です。子どもたちの希望や保護者の生活・価値観などによって自由に選ぶことのできるような、多様な居場所が増えると良いですね。

◇深堀児童館

石川 嘉明 館長

市内の小学校の校長を定年退職した後に、深堀児童館で厚生員として勤務を始め、昨年から館長を務めています。

児童館での子どもの過ごし方は「遊び」が中心。学校と違って児童館は時間割がなく、マイペースに過ごせるのが特徴です。それでも帰宅時間など、一定のきまりに沿って運営しています。

今は子どもの安全への配慮から、子どもだけで過ごすことは避けられています。習い事をいくつも掛け持ちする子が増える一方で、共働きやひとり親も増えて家庭以外の居場所を必要とする子どもも多くなりました。

児童館はマイペースで自由な関わりの中で、異年齢の子どもや乳幼児と交流できる場所。一部児童館では、中高生のために開館時間の延長もしています。人とのつながりを通して、子どもたちの視野が広がればと思います。