くらし 【特集】「すぐ逃げる」が命を守る鍵!日本海沿岸最悪想定に学ぶ、私たちの備え

- 1/28

- 次の記事

- 発行日 :

- 自治体名 : 北海道上ノ国町

- 広報紙名 : 広報かみのくに 令和7年10月号(No.770)

令和7年6月に北海道が公表した日本海沿岸の地震・津波被害想定では、町内でも大きな被害が見込まれています。しかし、この想定は「地震後に避難しなかった場合」を前提とした数字です。実際には、地震を感じたらすぐに避難することで、多くの命を守ることができます。

津波は想像以上に早く押し寄せます。「避難指示を待つ」「様子を見る」では手遅れになる可能性があります。強い揺れを感じたら、迷わず高台へ避難することが最も確実な行動です。

被害想定を現実のものとしないためには、町民一人ひとりの素早い避難が欠かせません。日ごろから避難場所や避難経路を家族で確認し、訓練を重ねておくことが命を守ることにつながります。

■1.防災対策で重要な「自助」とは?

災害による被害をできるだけ少なくするためには、一人ひとりが自ら取り組む「自助」、地域や身近にいる人同士が助け合って取り組む「共助」、国や地方公共団体などが取り組む「公助」が重要だと言われています。その中でも基本となるのは「自助」、自らの命は自らが守る意識を持ち、一人ひとりが自分の身の安全を守ることです。

特に災害が発生したときは、まず、自分が無事であることが最も重要です。「自助」に取り組むためには、災害に備え、自分の家の安全対策をしておくことや水や食料などの備えをしておくことが重要です。また、家の外での身の守り方を知っておくことも必要です。

■2.家の中の安全対策のポイントは?

阪神・淡路大震災や新潟県中越地震などでは、多くの方が倒れてきた家具の下敷きになって亡くなったり、大けがをしたりしました。大地震が発生したときには、「家具は必ず倒れるもの」と考えて、防災対策を講じておく必要があります。

家具は転倒したりしないように、壁に固定するなどの対策をしておきましょう。また、家具のほかにも、窓ガラスやテレビなど、家の中には凶器になるものがたくさんあります。地震の発生時、それぞれの部屋にどのような危険があるのかを考えて、対策をしておきましょう。

■3.普段から避難経路を確認しておく

各家庭に配布している津波ハザードマップで事前に避難経路を確認し、地震発生時にスムーズに避難できるように心がけましょう。津波ハザードマップは、平成29年に北海道が公表した津波浸水予測図に津波の危険箇所を分かりやすく表示し、避難場所、避難路などが掲載されたものです。

※今回北海道から公表された被害想定では津波浸水予測図などの変更はありません。

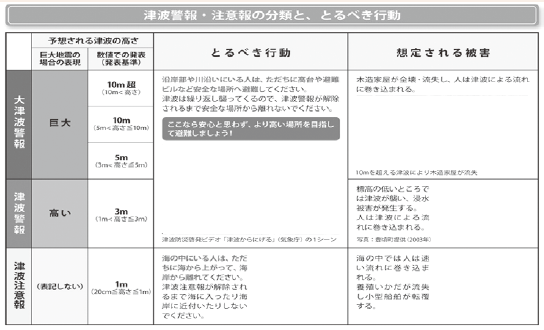

■4.津波警報・注意報の分類と、とるべき行動

津波から身を守るためには、大津波警報・津波警報が発表されたら、すぐに避難を始めることが重要です。

津波が伝わるスピードは、水深が深いほど速く、水深が5,000メートルの沖合では時速800キロメートルとジェット機並みの速さになります。陸地に近づき水深が浅くなるにつれてスピードが遅くなりますが、それでも時速36キロメートルの速さなので、とても走って逃げ切れるものではありません。津波が来るのを見てから避難を始めるのでは、間に合いません。

※この記事は、以下をもとに作成しました。

・政府広報オンライン「災害時に命を守る一人ひとりの防災対策」【URL】https://www.gov-online.go.jp/article/201108/entry-8072.html

・政府広報オンライン「災害への備えを、日本の標準装備に。」【URL】https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/bousai/

・「緊急地震速報」と「津波警報」等いざそのとき、身を守るために!【URL】https://www.govonline.go.jp/useful/article/201410/4.html

問合せ:総務課 庶務防災グループ

【電話】0139-55-2311