- 発行日 :

- 自治体名 : 北海道倶知安町

- 広報紙名 : 広報くっちゃん 令和7(2025)年7月号

今年の7月に倶知安赤坂奴が町の無形文化財に指定されてから40周年を迎えます。今月号の特集では、現在まで受け継がれてきた伝統や歴史に注目し、先人の文化や歴史から生まれた文化財を紹介します。

文化財とは、長い歴史の中で人々の生活と風土との関わりの中で生まれ、守られてきた貴重な財産です。

文化財はさまざまな時代背景、貴重さなどから、いくつかの種類に分けられ国や都道府県、市町村で指定をします。

後志では132件、うち国や道では38件の文化財が指定されています。

有形文化財:建物、絵画、工芸品など形として残っているもの

無形文化財:演劇、音楽など、形がない伝統ある人の「わざ」

記念物:史跡や名勝天然記念物など、地形や自然で価値の高いもの

民俗文化財:衣食住、なりわい、信仰など、人々の伝承で暮らしの変化を示すもの

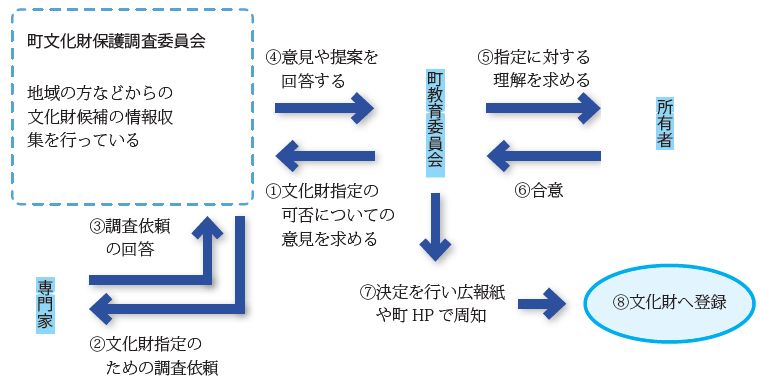

■町の文化財に指定されるまでの流れ

■倶知安赤坂奴

倶知安町指定文化財第2号(無形民俗文化財)

1985(昭和60)年7月1日指定

▽赤坂奴について

赤坂奴は、江戸時代の大名行列で先導役を務めた者たちの振りの1つです。大名が威厳を保つために、大槍や熊毛などの道具を持ち、その土地の農民などを雇い、大人数で土地へと入ったことが赤坂奴の始まりといわれています。

▽倶知安赤坂奴の特徴

倶知安赤坂奴では、列を揃えて歩き、足を大きく振り上げる道中用の振りを採用しています。

また、顔に白い模様を描くことは、青年団が地域の催しとして芝居を行っていた名残で、倶知安赤坂奴の特徴になっています。

▽保存や継承について

1980年に継承者不足で担い手が減り、存続の危機に陥ったことから倶知安町赤坂奴保存会が設立されました。1990年ごろに育成部会が設けられ、現在も後継者育成に力を入れています。

奴の練習場所は、八幡にあるようてい農業協同組合の敷地を利用しています。今年もくっちゃんじゃが祭りや例大祭で倶知安赤坂奴が披露されます。

▽これからも続く赤坂奴を

倶知安赤坂奴保存会事務局次長 尾形智麿(おがたともまろ)さん(倶知安神社・宮司)

赤坂奴は八幡神社(現・倶知安神社)の初代社司と八幡地区の青年団長らが町で神輿(みこし)行列に赤坂奴を取り入れようと指導者を招いたことから始まっています。

当時の青年団は八幡地区の20代、30代の若者が集い、お祭りや芝居など地域での催しや貢献活動を行っていた団体で、お祭りの際は事前に神社の境内を掃除したり、当日の余興などを担当したりもしてくれていました。

指導を受けた青年団が初めて神輿の先駆を務めたのは昭和8年。一時は戦争で中断されたものの、八幡地区の人たちが中心となって、今では90年近く地域の人々によって保存と継承がなされ、伝統となっています。

赤坂奴は歴史あるもので、保存会などの組織を整えることで長く続くように願っています。