くらし 「未来につなぐ町の礎」(余市町長 齊藤 啓輔)(1)

- 1/41

- 次の記事

- 発行日 :

- 自治体名 : 北海道余市町

- 広報紙名 : 広報よいち 令和7年10月号

■はじめに:7年の歩みを振り返って

「道徳なき経済は犯罪であり、経済なき道徳は寝言である」という言葉は、二宮尊徳(にのみやそんとく)の思想を象徴する表現として広く知られています。本人の著作に明確な記載はないものの、道徳と経済の両立という理念は報徳思想を通じて今に受け継がれ、地域経営やまちづくりにも深く通じるものだと、私は受け止めています。

町長としてこの7年間、政策を決断するたびにこの言葉の重みを感じてきました。町民の暮らしを守る政策を進めたい。しかし財源には限りがあり、現実の中で最善を選び取らなければならない。夢や理想を語るだけでは、町政は動きません。その夢を現実に落とし込む「構想力と実行力」が何よりも求められています。

■子育て支援の拡充と、そこから浮かび上がる新たな課題

私が町長に就任してから7年が経過し、現在8年目に入りました。この間、特に直近の3年間で私たちが進めてきた施策の中で、最も多くの町民の皆さまに実感いただけたのは、子育て支援の無償化です。

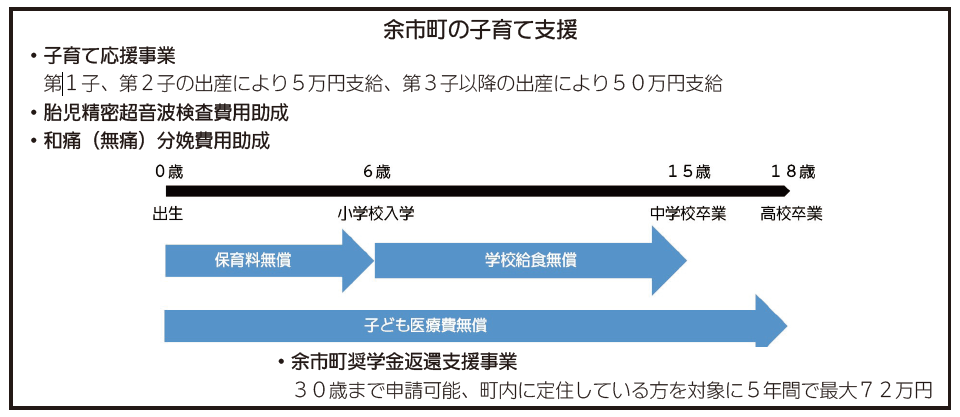

現在では、小中学校の給食費を完全無償化し、保育料については0から2歳までの世帯負担もゼロに。医療費については18歳まで無償にし、出産祝い金(第1子・第2子5万円、第3子以降50万円)や奨学金返還支援制度も設けました。さらに、胎児精密超音波検査や和痛(無痛)分娩への補助制度を創設し、出産を控える女性の不安軽減にも取り組んでいます。

こうした一連の施策によって、子育て世帯が感じる将来不安を少しでも軽減したいという思いがありました。

しかしその一方で、今、放課後児童クラブや保育所で“人が足りない”という問題が顕在化しています。制度は整っているのに、預けられない―。これでは本末転倒です。

全国的な保育士・支援員不足という構造的な課題が背景にあり、いくら予算をつけても人材確保が追いつかないという現実に、私たちも直面しています。

理想を語ることは簡単です。けれども、それを実現するには「人」と「金」という現実と真剣に向き合わなければならない。まさに「経済と道徳のバランス」が、この子育て支援の現場でも色濃く表れています。

■全世代に目を向けた町政へ

私たちが取り組む町政は、決して子育て世代だけを対象としたものではありません。すべての世代にとって“生きやすい町”を目指し、政策の幅を広げてきました。

高齢者の皆さまに対しては、冬季の除雪支援をはじめ、デマンドバスの運用、地域包括支援センターを軸とした相談・見守り・在宅介護支援体制の強化などを進めています。単なる福祉ではなく、地域におけるつながりの再構築を大切にした「暮らしのインフラ」を整えてきたつもりです。