- 発行日 :

- 自治体名 : 北海道天塩町

- 広報紙名 : 広報てしお 2025年7月号

■高齢者虐待について考える

高齢者虐待防止法が施行されてから間もなく20年になりますが、相談や通報件数、虐待を受けたと判断される件数は年々増加しています。

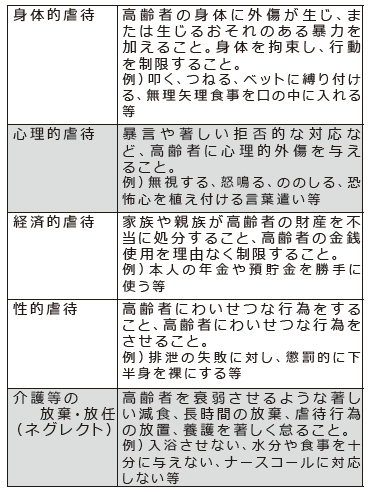

令和5年度の全道のデーターでは、相談・通報件数1,111件、虐待を受けたと判断した件数は373件となっており、虐待の種類別では1位が身体的虐待、2位が心理的虐待、3位が経済的虐待、4位が介護等の放棄・放任、5位が性的虐待となっています。要介護度別では、介護度が高くなればなる程、虐待件数は増え介護の大変さと虐待は比例しています。

今回は、高齢者虐待の種類別の中で「心理的虐待」と「介護等の放棄・放任(ネグレクト)」について、どのようなことが心理的虐待や介護等の放棄・放任(ネグレクト)にあたるか、自分や自分の周りの人は大丈夫?を振り返り、確認してみましょう。

●高齢者虐待とは?

65歳以上の高齢者のお世話をしている家族や親族、あるいは、高齢者福祉施設等で業務に従事している職員が、高齢者の権利を侵害し、人としての尊厳を冒す行為のことを言います。

なお、高齢者虐待防止法では、高齢者虐待を2つに分けて定義しています。

○養護者による虐待

*養護者︓65歳以上の高齢者をお世話している家族・親族、同居人等

○要介護施設従事者等による虐待

*要介護施設従事者等︓高齢者福祉施設サービスや居宅サービス事業所等で業務に従事する職員

*高齢者虐待防止法では、「高齢者」を65歳以上の者と定義していますが、65歳未満であっても、要介護施設に入所している等、一定の要件を満たしている者は「高齢者」とみなし、高齢者虐待防止法が適応されます。

心理的虐待や介護等の放棄・放任(ネグレクト)は、養護者や要介護施設従事者等が、その行為が虐待にあたると認識していない場合があります。

虐待が起こりうる背景には、養護者や要介護施設従事者等の認識の問題以外にも、余裕がない、人手不足等、様々な要因はありますが、認識していなかったとしても、外から見ると虐待と判断できる状態で、高齢者の心身へ重大な影響を及ぼすと判断される場合もあります。そのため、ケアの内容を振り返る時間、客観的に状況を見ることができる第三者へ相談することも必要です。

虐待を止めることは養護者や要介護施設従事者等にとっても介護負担の軽減やストレスケアを考える上で必要です。家庭や施設等で起こりうる身近な問題として、少しでも「虐待かも知れない」「誰かに話を聞いて欲しい」と思った場合は、相談専用電話の活用や地域包括支援センターへご相談下さい。

高齢者虐待に関する電話相談:北海道高齢者虐待防止・相談支援センター【電話】011-281-0928(月曜日から金曜日 午前9時~午後5時)

・相談は無料

・秘密は守られますので、安心してご相談下さい。

○このような行為は虐待にあたります!

お問い合せ先:福祉課地域ケア係

【電話】(2)1728