- 発行日 :

- 自治体名 : 北海道訓子府町

- 広報紙名 : 広報くんねっぷ 令和7年7月号

◆7月に保険料額をお知らせします

令和7年度の保険料につきましては、7月に個別にお知らせします。

◇保険料の計算方法

均等割〔1人当たり保険料〕5万2,953円+所得割〔本人の所得に応じた額〕(令和6年中の所得-最大43万円)×11.79%

=1年間の保険料〔限度額80万円〕(100円未満切り捨て)

・令和7年度(1年間)の保険料の上限額は、80万円になります

・年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します

※「所得」とは、前年の収入から必要経費(公的年金等控除や給与所得控除額など)を引いたものです。

また、前年の所得金額により43万円の控除額が異なる場合があります。

◆保険料の軽減

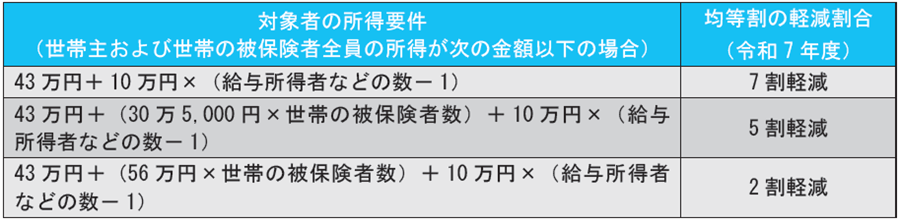

(1)均等割の軽減(年額)

・軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します

※被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。

・昭和35年1月1日以前に生まれた方の公的年金などに係る所得については、さらに15万円を引いた額で判定します

※「給与所得者など」とは、以下のいずれかに該当する方となります。

・給与などの収入金額が55万円を超える方

・公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方

(2)被用者保険の被扶養者だった方の軽減

この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減のための特別措置として、所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ均等割が5割軽減となります(5万2,953円→2万6,476円)

※被用者保険とは、協会けんぽなど主にサラリーマンの方が加入している健康保険のことで、市町村の国民健康保険などは含まれません。

◆保険料の支払方法

保険料のお支払いは、「年金天引き」と「口座振替」を選ぶことができますが、国民健康保険税の口座振替は自動継続されませんので、新たに手続きが必要です。

「年金天引き」から「口座振替」に切り替わる時期は、申し出の時期により異なります。

税申告の際の「社会保険料控除」は、お支払いする方に適用されます。(「年金からのお支払い」の場合、お支払いいただく本人の社会保険料控除の対象になります)

・「口座振替」を希望される方は、口座の預金通帳と届け印を福祉保健課医療給付係までお持ちください。

■資格確認書の一斉更新

◆「資格確認書」を交付します

現在ご使用の保険証(水色)または資格確認書(黄緑色)の有効期限が7月31日までとなっていますので、8月以降は使用できなくなります。有効期限満了後は、代わりとなる黄緑色の「資格確認書」を交付します。

なお、今回交付する「資格確認書」は健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)の保有状況に関わらず令和8年7月末まで暫定的な運用として一律で全被保険者へ交付します。

医療機関へ受診する際に「資格確認書」を提示することで、これまでの保険証と同様にご使用いただけます。一方でマイナ保険証にはさまざまなメリットがありますので、マイナ保険証を利用可能な方は、ぜひマイナ保険証をご利用ください。

新しい「資格確認書」は令和7年8月1日から令和8年7月31日までご使用できます。

※お手元に届いてすぐには使用できません。

◆資格確認書に限度区分を記載することができます

資格確認書の限度額区分および長期入院該当日の欄については、本人の希望に基づいて、申請により併記することが可能です。

なお、過去に「限度額適用・標準負担額減額認定証」や「限度額適用認定証」が交付されていた方は、すでに併記されていますが、本人の希望により申請いただくことで資格確認書へ併記しないことも可能です。

◆窓口負担割合2割の方への配慮措置が終了となります

窓口の負担割合が2割となる方に対して、令和4年10月1日から実施しておりました配慮措置が、令和7年9月診療分をもって終了となります。

◇終了となる配慮措置の概要

令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月診療分まで)は、2割負担となる方について窓口負担割合の引き上げに伴い、1か月の外来医療の負担増加額を3,000円までに抑えます。(入院の医療費は対象外です。)

問合せ:福祉保健課医療給付係

【電話】47-5555(総合福祉センター 窓口7番)