- 発行日 :

- 自治体名 : 北海道音更町

- 広報紙名 : 広報おとふけ 令和7年7月号

資格確認書の交付と保険料のお知らせ

◆「資格確認書」が交付されます

現在使用中の保険証(水色)の有効期限は本年7月31日までとなっています。このため、7月中に保険証の代わりとなる「資格確認書」(黄緑色)を送付しますので、8月1日からは、水色の保険証を破棄し、新しい黄緑色のものを使用してください。

・新しい「資格確認書」の有効期限は、令和8年7月31日です。

※マイナンバーカードと健康保険証の一体化(以下「マイナ保険証」)により、令和6年12月2日から以前の保険証は発行されなくなっています。今回交付する「資格確認書」は、「マイナ保険証」の保有状況に関わらず、令和8年7月末までの暫定的な運用として一律で全被保険者へ交付します。

◆「資格確認書」に限度区分などを記載することができます

資格確認書の以下(1)~(3)の欄については、本人の希望に基づいて、申請により記載することが可能です。なお、過去に「限度額適用・標準負担額減額認定証」や「限度額適用認定証」が交付されていた人は、(1)と(2)がすでに記載されていますが、申請していただくことで資格確認書に記載しないことも可能です。

(1)限度区分、限度区分の発効期日

(2)長期入院該当日

(3)特定疾病区分、特定疾病区分の発効期日

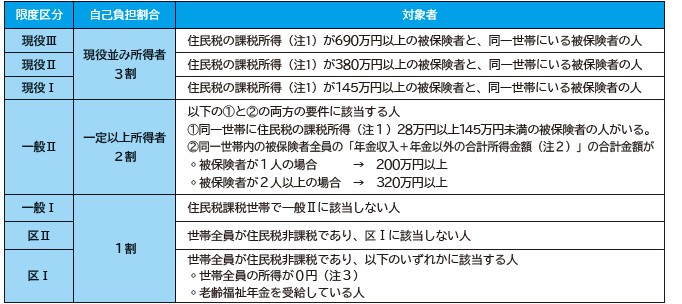

▽限度区分

(注1)「課税所得」とは、住民税納税通知書の「課税基準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額)であり、確定申告書(所得税)に記載された課税される所得金額とは異なります。

(注2)給与所得がある場合は、給与所得金額から10万円を控除します。

(注3)公的年金控除は80万6,700円(令和7年7月までは80万円)を適用します。給与所得がある場合は、給与所得金額から10万円を控除します。

◆保険料の計算方法

保険料額は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」の合計で計算します。令和7年度の保険料額は、7月に個別にお知らせします。

[均等割(1人当たりの額)52,953円]+[所得割(被保険者本人の所得に応じた額)(令和6年中の所得-最大43万円)×11.79%]=[1年間の保険料(限度額80万円)(100円未満切り捨て)]

・年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。

・「令和6年中」とは、令和6年1月1日から令和6年12月31日までの期間を言います。

・所得とは、前年の収入から必要経費(公的年金等控除や給与所得控除額など)を差し引いたものです。

・前年の所得金額により、43万円の控除額が異なる場合があります。

◆保険料の軽減

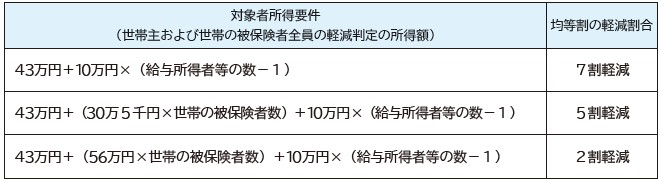

(1)均等割の軽減

・軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。

・被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。

・昭和35年1月1日以前に生まれた人の公的年金などに係る所得については、さらに15万円を引いた額で判定します。

▽均等割の軽減…世帯の所得に応じて、次のとおり3段階の軽減があります

※給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する人です。

・給与などの収入額が55万円を超える人

・公的年金の収入額が、65歳未満で60万円、65歳以上で125万円を超える人

(2)被用者保険の被扶養者だった人の軽減

この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だった人は、負担軽減のための特別措置として、所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ均等割が5割軽減となります。

※所得の状況により、均等割の軽減割合が7割に該当することがあります。

※被用者保険とは、協会けんぽなど、主に会社員や公務員の人などが加入している健康保険のことで、市町村の国民健康保険などは含まれません。

◆保険料の減免

災害や失業などの特別な理由により、生活が著しく困窮し、保険料の納付が困難な人については、保険料が減免となる場合がありますので、役場町民課にご相談ください。

申請・問合先:

北海道後期高齢者医療広域連合【電話】011-290-5601【FAX】011-210-5022

役場町民課後期高齢・医療給付担当【電話】内線547