- 発行日 :

- 自治体名 : 北海道音更町

- 広報紙名 : 広報おとふけ 令和7年10月号

■10月は食品ロス削減月間です

食べ残しなどの「食品ロス」は、全国で年間464万トン(令和5年度推計)、一人当たりでは、年間約37キログラムに及び、その経済損失は4兆円、国民一人当たり年間約3万1千円にもなります。このため、北海道では、食品ロスの削減に向けて、平成28年度から『どさんこ愛食食べきり運動』を展開し、食べ物に感謝を込めて、「おいしく残さず食べきろう!」をスローガンに、食品ロス削減に向けた取り組みを行っています。

家庭では、(1)買いすぎない(買い物前に冷蔵庫を確認)、(2)作りすぎない(余ったら冷凍保存など)、(3)むきすぎない(茎や皮も有効活用)、(4)捨てすぎない(賞味期限を正しく理解)などを取り組むことにより、食品ロスを削減していきましょう。

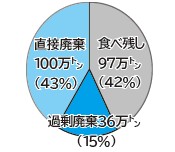

[参考]年間464万トンのうち家庭での食品ロス量(約233万トン)

※直接廃棄…未開封の食品が食べずに捨てられている

※過剰廃棄…食べられる部分が捨てられている。

問合先:ふれあい交流館

【電話】42-6600【FAX】42-6601

■障がい者雇用促進フェア2025

ハローワーク帯広は、障がい者の雇用促進のため、就職を希望する障がいのある人と企業の採用担当者とが一堂に会する合同就職面接会を開催します。

日時:10月24日(金)、午後2時~4時

場所:ホテルグランテラス帯広 プルミエ(帯広市西1条南11丁目2)

その他:参加を希望する人は、事前に「障がい者求職登録」の手続きが必要となりますので、ハローワークにお申し込みください。

申込・問合先:ハローワーク帯広専門援助部門

【電話】23-8296(43#)【FAX】23-8706

■個別的労使紛争あっせん制度のご案内

解雇や賃金未払、ハラスメントなどの労働問題で悩んでいませんか。

北海道労働委員会では、労働問題に詳しい経験豊かな「あっせん員」が、当事者双方からお話を聴き、問題点を整理した上で助言などを行い、歩み寄りによる解決を図る「あっせん」を行っています。

「あっせん」の利用は無料で、迅速な解決を目指します。

詳しくはウェブで『北海道労働委員会 個別あっせん』と検索するか、次の連絡先までお問い合わせください。

問合先:北海道労働委員会事務局調整課

【電話】011-204-5667

■おびしんキューピット成婚5組

町と連携協定を結んでいる帯広信用金庫が運営する結婚相談所「おびしんキューピット」を通じて町内5組目の成婚カップルが誕生しました。

同信金では、平成29年6月から十勝管内で結婚を望む人を対象に相手の紹介やお見合いのお手伝いをしています。

町はこの結婚相談所を通じて成婚し、本町を生活の拠点地としたカップルへ結婚記念品を贈呈しています。おびしんキューピットの詳細を説明した動画を町のホームページで紹介していますので、ご覧ください。

問合先:役場まちづくり推進課交流推進係

【電話】内線223

■パソコンスキルを一緒に楽しく身に付けませんか

専門の講師をお招きして、基本から楽しく学ぶサークルです。

日時:月3回、金曜日午後7時~9時

場所:ふれあい交流館

対象:町内在住または在勤の20歳以上の人

参加料:月2千円(見学・体験の人は1カ月無料)

持ち物:パソコン・筆記用具など

申込・問合先:音更パソコンサークル事務局 赤堀さん

【電話】090-8274-3962

■全道秋の火災予防運動について

10月15日(水)~31日(金)は、全道秋の火災予防運動期間です。

秋から冬にかけては空気が乾燥し、火災が発生しやすい時季です。また、暖房器具の使用が増えるため、火の取り扱いには十分注意をして、火災を発生させない環境をつくりましょう。

◆ストーブによる主な火災事例

・ストーブの熱を利用して洗濯物を周辺に干していたが、横を通った際に体と接触した洗濯物が「気付かないうちに」ストーブの上に落下して出火した。

・就寝時に布団のすぐそばでストーブを使用し、寝返りを打った際に布団が移動し、ストーブに接触して出火した。

◆ストーブ使用時の注意点

ストーブは、冬場の代表的な暖房器具です。正しい使用方法を守って安全に使いましょう。

・ストーブを使用するときは、その周りを整理整頓し、燃えやすいものをストーブに近づけたり、接触しないように十分注意しましょう。

・ストーブの燃料は適正なものを使用し、給油前には確認しましょう。給油時は火が消えたことを確認してから給油しましょう。

・就寝時や外出時は、必ず火が消えていることを確認しましょう。

◆いのちを守る10のポイント

▽4つの習慣

・寝たばこは絶対にしない、させない。

・ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。

・こんろを使うときは火のそばを離れない。

・コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。

▽6つの対策

・火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろなどは安全装置の付いた機器を使用する。

・火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する。

・火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類およびカーテンは、防炎品を使用する。

・火災を小さいうちに消すために、消火器などを設置し、使い方を確認しておく。

・お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。

・防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う。

◆令和7年度全国統一防火標語

「急ぐ日も 足止め火を止め 準備よし」

問合先:音更消防署予防課

【電話】30-3322【FAX】30-3324