- 発行日 :

- 自治体名 : 福島県郡山市

- 広報紙名 : 広報こおりやま 2025年3月号

令和7年4月から、本市の新たな教育振興基本計画がスタートします。

時代の変化とともに学ぶ環境が変わる中で、忘れてはならない教育の本質とは何でしょうか。本計画は、一人ひとりが幸せを実感できる「学び」の方向を示すコンパスとして、本市の教育を支えます。

■新スタート!教育振興基本計画

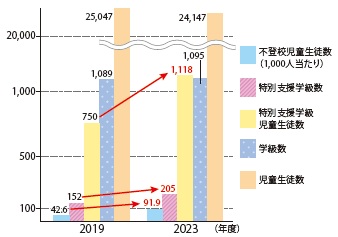

本市の児童生徒数や学級数は減少傾向にあり、小規模学校が増えています。その一方で、不登校の児童生徒や特別支援学級の数は増加傾向にあり、一人ひとりに合わせた学びを支援することがこれまで以上に大切になっています。

また、少子高齢化が進む中、生成AIなどの技術を活用し、雇用環境の変化など社会の大きな変化への対応も求められています。

こうした中で、本市の第4期教育振興基本計画が令和7年度から始まります。この計画は、郡山の教育の方向とその実現に向けた取り組みを示す、いわば教育のコンパス。目まぐるしく変化する社会環境の中で、計画期間の5年間に力を入れて取り組むべき課題を明らかにし、本市の強みをさらに伸ばしていくため、初めて3つの重点分野を設定しました。

全ての世代で性別や国籍を問わず、一人ひとりの「ウェルビーイング(※)」と「学び」を高められるよう取り組みを進めます。

※生きがいや人生の満足度など持続可能な幸福を表す言葉。一人ひとりがそれぞれの幸せや豊かさを感じるとともに、地域や社会が良い状態であること。

5年前との学級数・児童生徒数などの比較(2019-2023)

○計画の3つの重点分野

(1)持続可能な地域の創り手の育成・ESDの推進

キーワード:声と手

(2)誰一人取り残されない学びの推進

キーワード:寄り添う心

(3)新たな課題に即応した環境づくり

キーワード:DX、働き方改革

◆重点分野(1) 持続可能な地域の創り手の育成・ESD※の推進

~未来の郡山に必要なのは「声」と「手」~

郡山がこれからも住みやすく、魅力あるまちとなるためには、地域の活力と持続可能な発展を支える人づくりが重要です。子どもたちや若者の「声」や「手」を大切にするまちを目指します。

※ESD…持続可能な開発のための教育(Education for Sustainable Development)のこと

○子どもたちや若者の「声」と「手」で次のまちづくりを! ユースカウンシル※がスタート!

次代を担う子どもたち自身が、「自分事」としてまちづくりを考え、自由に意見を述べられる機会が重要になっています。

子どもたち自身が未来の「地域」や「学校」を創っていくための課題や取り組みを一緒に考え、意見を発表するユースカウンシルを新たにスタートし、子どもたちの「声」を実現するための伴奏支援を行います。

※日本語では「わかもの会議」などと言われ、地域に住む若者たちの声を集め、地域づくりや若者のエンパワメントを目的とした協議体のこと。

○参加者Interview

・大学生メンター(福島大学)大内 暢女(のの)さん

参加した中学生の「こうしたい!」という思いが強く伝わってくるワークショップで、刺激を受けました。メンターとしては、話のスケールが大きくなった時、中学生が自分事として捉えることができるよう問いかけをしてサポートしました。

こうした機会が継続するのはとてもうれしいです。「自分の声を聞いてもらえた」という体験が、何事も自分事として考えるきっかけになると思います。みんなで未来の郡山を考えていけたらいいですね。

・参加生徒(郡山第五中学校)茂木 明日香さん

同世代の子たちと一緒に同じ課題について考えるとても貴重な経験でした。計画に意見が反映されるのは、私たちの生の声が届いたようでとてもうれしかったです。

私たちにとって学校は、一番過ごす時間の長い場所。学校をみんなが大好きで、楽しいと感じられることが大切だと思います。

これからもこうした機会があれば、過ごしやすい学校やまちを一緒につくっていけるんじゃないかなと思いました。

○地域全体で「声」を紡ぎ、「手」を取り合う あらゆる世代の“学び”を支える

地域のつながりが希薄化しつつある中で、地域の「学び」の場を充実させ、「地域ぐるみのまちづくり」を進めることがこれまで以上に重要です。

今注目されているのが、地域の人材や団体のネットワークづくりを行い、地域の「学び」を支える地域コーディネーター(※)。この方々を基点に、学校や公民館が地域コミュニティの核となり、あらゆる世代が「学び」に触れることができる環境づくりを進めます。

※学校が必要とする支援に合った地域の人材を探し、学校に派遣するなど、学校や行政などとの地域のかけ橋となる役割を担う人のこと。

・地域コーディネーター 和田 祐樹さん

地域コーディネーターは、中学校区に最低1人配置され、私は湖南地区で活動しています。相談を受けた時に大切にしているのは、個人の立場に立って言葉を整理し、「学校が」「行政が」といった大きな主語で捉えないことです。どこまでいっても困りごとは個人と個人の助け合い。そのことを忘れないようにしています。

まだまだ地域コーディネーターの認知度は低いように感じます。養成講座などを開催してこの役割を学べる機会が増えたらうれしいです。自分の住む地域のコーディネーターを知るところから始めるのも大切かもしれませんね。