健康 [特集]認知症になっても自分らしく安心して暮らせるまちへ

- 1/45

- 次の記事

- 発行日 :

- 自治体名 : 福島県田村市

- 広報紙名 : たむら市政だより 令和7年9月号

9月は「認知症月間」です

「大切な人が認知症になったら」「自分が認知症になったら」と考えたことはありませんか?認知症は誰もがなる可能性のある病気です。予防や早期発見・早期治療のほか、認知症になっても安心して暮らせる地域づくりが求められています。認知症の人もそうでない人も、住み慣れたまちで大切な人とともに笑顔で過ごせる。そんな田村市を一緒に目指していきませんか。

◆一人ひとりにできることがあります!「認知症おかえり支援事業」にご協力ください

支え合いの輪をみんなで

事前に登録した認知症の高齢者が行方不明になった際、警察と連携し、地域の方の協力を得て早期発見に努めます。多くの方々のご協力が早期発見・安全確保につながります。

行方不明者がでたら:

(1)防災無線や市LINEで行方不明者の特徴をお知らせします。

(2)情報に該当しそうな方を見つけたら、田村警察署(【電話】62-2121)へ連絡をお願いします。

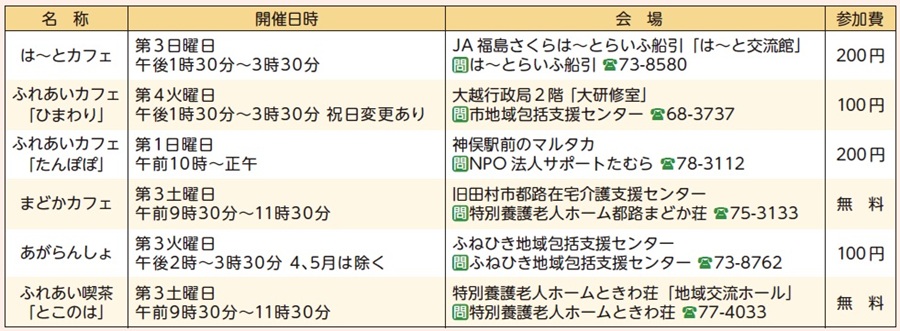

◆地域で交流しよう!つながろう!「オレンジ(認知症)カフェ」にぜひ参加を

どなたでも気軽に参加でき、認知症について知る、学ぶ、考えることができる場です。また、情報交換や交流を通した、新たな出会いや地域とのつながりの場です。「行ったことがない」という方、「そんなカフェがあるなんて知らなかった」という方のご参加大歓迎です。

◆認知症やその家族を見守る「応援者」になろう

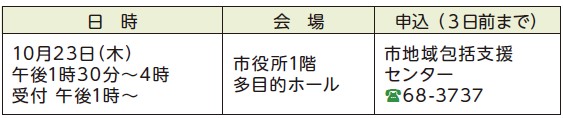

◇1 認知症について学ぼう!認知症サポーター養成講座

認知症の正しい知識や接し方を学び、自分ができる範囲で認知症の人や家族を温かく見守る「地域の応援者」になるための講座を開催しています。さらに学びを深めたい方、地域で活動したい方に、「認知症サポーターステップアップ講座」も開催しています。

・認知症サポーター養成講座

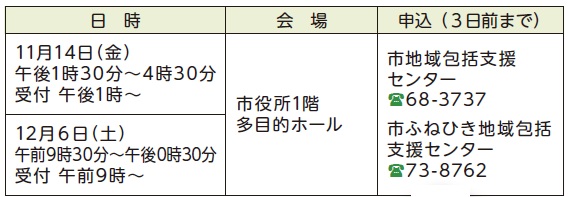

・認知症サポーターステップアップ講座

※内容は2日とも同じです。都合の良い日にお申込みください。

チームオレンジのメンバーになることも!

◇2 できることからはじめよう!「チームオレンジたむら」のメンバーになってみませんか?

チームオレンジとは、認知症サポーターステップアップ講座を受講した認知症サポーター等が支援チームを作り、認知症の人やその家族の支援ニーズに合った具体的な支援につなげる仕組みのことです。認知症の人やその家族の方もメンバーとなり、認知症になっても安心して暮らせるまちづくりをチームで考えていきます。市では、今年5月、2つのチームオレンジが立ち上がり、活動をしています。チームオレンジの活動に興味がある方は、地域包括支援センターにお問い合せください。

◇心のバリアフリーを

「認知症だから」と遠巻きにするのではなく、少しの配慮で当たり前のコミュニケーションを

↓

認知症の人への対応の心得 3つの「ない」

1.驚かせない

2.急がせない

3.自尊心を傷つけない

◆認知症 気になることはありませんか?

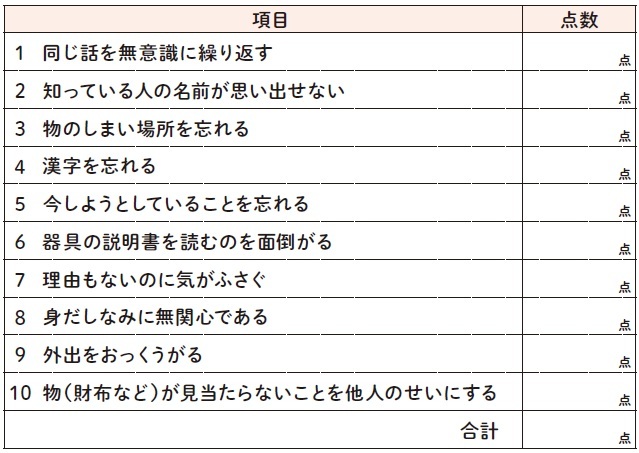

◇大友式認知症予測テスト

出典:(公財)認知症予防財団ホームページより抜粋

〔採点法〕

ほとんどない…0点

時々ある…1点

頻繁にある…2点

〔合計点〕

0~8点…正常

9~13点…要注意

14~20点…専門医などで診断を

◇01 認知症かも?と思ったら

まずはかかりつけ医に相談しましょう

◇02 1人で悩まずご相談ください

地域包括支援センターに配置されている認知症地域支援推進員が認知症についての相談を受け付けています。

◇03 本人が医療機関を受診したがらないときは?

認知症と診断されることへの恐怖や不安、自分の状態を認めたくないというプライドから受診を拒否する場合があります。また、認知症の症状で、拒否や攻撃的な言動がみられることがあります。一番苦しいのも不安なのも本人です。本人の気持ちに寄り添ったうえで受診を勧めましょう。

・まずは家族がかかりつけ医に相談する

・「健康診断」を提案し受診の機会をもつ

・友人、孫、離れて暮らす子どもに勧めてもらう

・地域包括支援センターに相談する

◇相談窓口

・市地域包括支援センター【電話】68-3737

(担当地区…滝根町、大越町、都路町、常葉町)

・市ふねひき地域包括支援センター【電話】73-8762

(担当地区…船引町)

・受付時間

平日 午前8時30分~午後5時30分

土曜日 午前8時30分~午後0時30分※10月以降、土曜日閉館

◇認知症ケアパスを配布しています

認知症を理解し、支援するためのさまざまな情報や「いつ」「どこで」「どのような医療や介護サービスを受けられるか」などの情報をまとめたものです。各地域包括支援センター、高齢福祉課、行政局市民係で配布しています。

問合せ:保健福祉部 高齢福祉課

【電話】82-1115