- 発行日 :

- 自治体名 : 茨城県笠間市

- 広報紙名 : 広報かさま 令和7年10月号

■小原の保呂輪神社に残る源義家伝説

保呂輪(ほろわ)神社は、笠間市小原字(あざ)山中の林の中に鎮座しています。友部駅北口前の県道杉崎友部線を水戸方面へ進み、小原集落に入る手前で左折し水田に沿った道を二五〇メートルほど進むと明神(みょうじん)鳥居の前に着きます。参道を進み石段を上りきると、随身門(ずいじんもん)を思わせる神門(しんもん)が建っています。切妻造(きりづまづくり)トタン葺(ぶ)きで、棟(むね)に佐竹氏の家紋「五本骨扇(おうぎ)に月丸」が付いています。佐竹氏の勢力がこの地まで及んでいたと考えられます。神門をくぐると、正面に切妻造瓦葺きの拝殿があり、その内部に本殿を納める独特な構造になっています。

同社については、昭和二十七年(一九五二)に発刊された『吾れ等が郷土大原村』(以下『大原村』)に由緒ある神社として詳しい記述があり、町村合併後に発行された『友部町百年史』や『茨城縣神社誌』などにも紹介されています。

同社の創建や祭神について『大原村』に、往古三白入道が神護景雲(じんごけいうん)二戊申(つちのえさる)年出雲国(いずものくに)大社の祭神である大己貴命(おおなむちのみこと)を当地に勧請(かんじょう)して茨の神と称した、とあります。奈良時代の神護景雲二年(七六八)に創建された古社で、大己貴命は大国主命(おおくにぬしのみこと)の別名です。さらに、経津主命(ふつぬしのみこと)(香取神宮の祭神)、武甕槌命(たけみかづちのみこと)(鹿島神宮の祭神)を加えて三柱(はしら)を祭神としています。

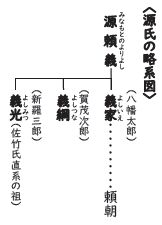

平安時代中期、陸奥国(むつのくに)北部でおこった安倍氏の反乱(前(ぜん)九年の役(えき))を平定するために、武将の源頼義(みなもとのよりよし)が陸奥守(かみ)(のち鎮守府(ちんじゅふ)将軍兼任)に任じられ下向(げこう)しました。実際には、永承(えいしょう)六年(一〇五一)から康平(こうへい)五年(一〇六二)までの十二年に及ぶ戦いでした。頼義の長子(ちょうし)源義家(よしいえ)は、京都の石清水(いわしみず)八幡宮で元服したので八幡太郎と称し、父に従い奮戦し武将の名声を高めました。

室町時代に小原の地を治めた里見氏は、保呂輪神社を小原城の守護神として崇敬しており、その記録が残されています。『友部町百年史』や『茨城縣神社誌』によれば、源義家が奥羽(おうう)の乱を平定するに際して営旅の館(やかた)を建て、神社に城の一字を加えて茨城の社(やしろ)と称した。また、烏羽乱之神(うはらのかみ)を三七(さんしち)日間熱願して幌内に勧請した。よって保呂羽(ほろわ)之神と号した、と記されています。

「ほろわ」について調べると、茨城県内に保呂羽神社や保呂和権現があったり、縨輪(ほろわ)という地名があったりします。

義家は小原の古社に駐留した後、大勢の兵士を率いて北方へ行軍し、笠間市大橋で地元の武士団と戦いました。後に、義家軍の陣営跡を「旗鉾(はたほこ)」と呼ぶようになりました。その後、同市池野辺の山を越える途中、同地に留まった時に義家にまつわる地名や苗字がつけられました。地元の人々は、義家から戴いた杯(さかずき)を御神体として祀(まつ)る八幡神社を守り伝えています。

父頼義没後の永保(えいほう)三年(一〇八三)、義家は陸奥守兼鎮守府将軍として再び常陸国(ひたちのくに)を経て任地へ赴きました。後(ご)三年の役(えき)(一〇八三~八七)を平定した帰路も当地方を通過したので、源氏の影響力が東国(とうごく)に根を張り、義家にまつわる地名や伝説などが各地に残っており現在も語り継がれています。

市史研究員 幾浦忠男(いくうらただお)

問合せ:生涯学習課

【電話】内線382